coba tour2023 ― 2023/04/04

cobaさんの、「サムライ アコーディオン」と題した

ツアーが始まっています。

名古屋でも5月17日に行われます。

この公演のチケットはmonte accordionでも販売しています。

※当店での販売は終了しました。(5/3)

各プレイガイドでの販売は継続しています。

ツアー詳細は下記サイトで見られます。

専門店の中古? ― 2023/04/04

購入したばかりの中古楽器に内蔵マイクを取り付けて欲しいという事で

楽器を送っていただきました。

マイクを付ける前に一通りのチェックを行いましたが、かなり悪い状態の物と分かりました。

まず、鳴らしてすぐに分かる程の調律のズレ。

そして、少なくない空気漏れです。

楽器はPIERMARIAのボタン式でMM、80ベースの物です。

スイッチが右ボタンのすぐ上にあるので、最近のフレンチデザインの物ではありません。

恐らく、40年程度は経っていると思います。

不思議なのはボタンの印が一般的なCとF以外にGにもある事です。

恐らく、元々は何も印が無かったボタンに後で加工したのだと思います。

印が3音もあったら訳が分からなくなると思いますが..

調律は測ってみるとA=444~445Hzあたりとかなり高めです。

日本に入ってくる新品楽器は442Hzが普通ですし、世界基準は440Hzです。

元より、全体の調律のバラつきが大きく、少し弾いただけで???な感じです。

購入して間もないという中古ですが、かなり汚れが目立ちます。

オークションか個人売買なのか?と思いました。

蛇腹の中も埃があります。

専門店で販売する中古であればこのような事は無いと思います。

ベースの点検をする為に蓋を開けましたが、クモの巣がありました。

まあ、古い中古で未整備の物ならある事でしょう。

中国製なら新品でもありましたので..

ベースストラップは、目一杯に締めてもまだ緩く、

切り詰めが必要な状態でした。

右手ボタンの裏面のネジが2か所付いていません。

オークションの中古ならある事でしょう。

楽器の表にはフランスのアコーディオンクラブのステッカーが貼ってあります。

この感じから言って、海外から中古を個人輸入したのかな?と思いました。

ですが、確認してみると、国内のアコーディオン専門店から整備済み中古として

購入したという事で、信じられません。

調べて行くと他にも色々出てきました。

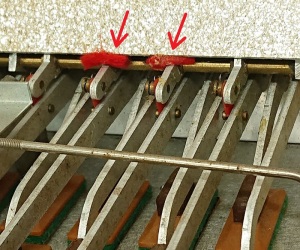

右手ボタンのカバーの隙間にフェルトが挟んであります。

恐らく、ボタンの操作でカバーに干渉して音が出るのを止めたのでしょう。

ボタンのメカニックとカバーの間にフェルトが入れてある部分の拡大です。

ここに物を入れると、ボタンの可動部分になるので、動きに支障が出ます。

専門店の中古では、このような処置はしないのが普通です。

更に、右手ボタンのメカニックで針金を巻いて修理してある所がありました。

これも、専門店なら行わないでしょう。

素人の応急処置レベルです。

右手のスイッチに改造があります。

スイッチの表示はMLですが、この楽器はMMでした。

3つあるスイッチは何故か、ML表示の所はMで、M表示の所はMMです。

MMのスイッチは2個あり、そのうちの一つが改造してあります。

矢印部分に木でできたストッパーが入っています。

ストッパーがあるので、スイッチを最後まで押し切る事ができません。

この事により、Mの片方のシャッターが半開きになります。

半開きになると調律がズレるので、もう片方の改造していない方のMMの時と

違った感じのMMの音になるという改造です。

このやり方は制御されたズレにはならないので、良い方法ではありません。

購入した方に聞いてみると、販売者の話として、同じMMではつまらないので、

2種類になるように改造したという事でした。

このような話しが出てくるという事は、それなりに知識のある専門店と判断できます。

なのに、この状態の楽器を整備済みとして販売している事がとてもショックです。

それと、この改造、木のストッパーの汚れ具合から判断して

ずっと以前からやってあったのではないか?という気がします。

真相は分かりませんが..

他にも色々出てきます。

右手のバルブの下に貼ってある革の一部に補修跡が見られます。

これは、空気漏れがあるからか、革が剥がれたからか、どちらかと思いますが、

空気漏れの問題なら全てのバルブで必要な処置ですし、

革が剥がれたのであれば、やはり全てのバルブで弱っている筈です。

手の届きやすい、前列の一部だけ処置しました..という感じです。

空気漏れが多い原因はこれかも知れません。

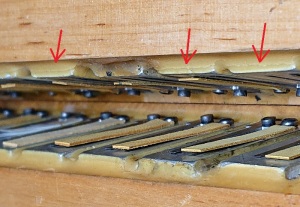

内部を点検すると更に酷い状況が分かりました。

古い楽器で起きる事ですが、リードを留めているロウが劣化しており、

ロウにヒビが出ています。

この問題はとても大きく、リードの固定が緩くなると、雑音が出たり

調律が不安定になるので、楽器として使えなくなります。

また、これを修理するには、全てのリードを木枠から外して

古いロウを除去した後に、新しいロウで留め直す修理が必要です。

時間と手間が掛かるので大きな出費となる修理です。

ロウのヒビは楽器全体にあります。

幾つかのリードではロウを補修した跡があるので、

既に何等かの問題が出ているのではないかと思います。

ベースリードの方も同様にロウにヒビがあります。

リードに貼ってあるリードバルブを押さえるバネも異常な曲げ方になっている所があります。

これだけ問題があると、専門店で購入した整備済み楽器とは思えません。

最低、調律はきちんとしてあるべきですし、

ロウにヒビがある物を売ったりはしません。

買って数日との事なので、返品対応を提案しましたが、

返品は受け付けてくれなかったそうです。

では、保証で修理してもらえば?と思いましたが、

間に入って揉めたくないので、それ以上は言いませんでした。

結局、リードの固定が不安定なので、整備を行っても先が見えている事をお伝えし、

内蔵マイクの取り付けも見合わせる事になりました。

取り敢えず、最低限の修理として、蛇腹と本体の合わせ目のパッキンシールの交換、

ベースストラップの切り詰めだけ行う事に。

ウチはマイクの取り付けも行わず、無料点検と少しの整備をしただけという事です。

あまりに汚いので清掃もしました。

グリルカバーが収まる溝部分ですが、大量の埃が堆積しています。

取れる範囲で埃を除去しました。

整備済み中古なら、最低限、これくらいにはします。

汚れているだけではなく、調律ズレ、ロウの劣化、空気漏れ..

専門店販売の整備済み中古とはとても思えない物でした。

何より、この事実がショック過ぎます。

安ければ仕方ないという範囲の物ではありません。

Faubourg 36 ― 2023/03/29

フランス Maugein から新しい楽器が届きました。

この楽器は在庫ではなく、お客様のオーダー品です。

49音、MM、80ベースの楽器です。

小型軽量な楽器ですが、リードはハンドメイドです。

ボタンはミラータイプ、メッキグリルで蛇腹は敢えての黒です。

蛇腹の内側は、色はもとより、様々な柄を選ぶ事もできます。(費用は変わりません)

ボディー色は、真っ赤ではなく、ワインレッドという感じの深みのある赤です。

この色は、あるフランス映画に出てくるアコーディオンと同じ色になっています。

アコーディオンが出てくる、あるフランス映画とは、「Faubourg36」という映画です。

この映画で使われている楽器はMaugeinが、この映画の為に作成した物で、

映画の舞台となる時代に合わせたデザインの楽器となっています。

上の画像の楽器は鍵盤式のFaubourg36モデルですが、

映画ではボタン式が使われています。

どちらもオーダーで作成可能ですが、今回は費用と重さを抑えるために

レトロタイプのボディー形状と、装飾は省き、色とグリルのみ同じに作りました。

映画 「Faubourg36」は、日本でも「幸せはシャンソニア劇場から」という

タイトルで公開されています。

公開は2009年で、公式サイトは既に無いようです。

下記サイトで情報が見られます。

DVDが発売されているようです。(上の画像はDVDのパッケージです)

また、Amazon Prime Video で見る事ができるようです。

この映画、2009年(monte accordion開業の年)に見に行っています。

名古屋の名演小劇場という小さな映画館に行きましたが、

その時のブログ記事がありました。

そして、シャンソニア劇場ではありませんが、

今年、名演小劇場が閉鎖となってしまいました。

シャンソニア劇場のように復活するでしょうか..

アコーディオンの話に戻ります。

右手の音域は49音あります。

小型に見えても音域が多いのはボタン式の良いところです。

リードは勿論、釘留めで、ハンドメイドリードを使っています。

ボタンは映画と同じ、ミラータイプの物です。

グリルカバーも映画と同じデザインのメッキタイプです。

Maugeinのロゴは最近、新しくなった現行のロゴです。

色は映画と同じように白です。

実は、Maugeinはグリルカバーのデザインと、メーカーロゴを新しくしていて、

現在は上の画像のようなものになっています。

これはこれで良いと思いますが、以前のデザインはとても良くて捨て難いです。

現在、新しいデザインに切り替わっているので、基本的に旧デザインはできません。

これは以前入荷した物なのでグリルもロゴも旧タイプです。

蛇腹は映画と同じ、黒です。

Maugeinはアコーディオンメーカーとしては異例の、蛇腹内製をしています。

なので、色を変えたり、柄を入れたりしても価格に影響しません。

蛇腹を空気漏れなく、長年使えるように作るのは独自のノウハウと

それを作成する技術が必要です。

なので、殆どのアコーディオンメーカーは蛇腹を外注で、

蛇腹だけを作っているメーカーで作成しています。

その方が、コストをかけずに確実な物が使えるからです。

当店でも蛇腹が修復不能な場合はイタリアのメーカーで作成しています。

ベースボタンは80ベースです。

96ベースと同じ音域があるので困る事は殆どありません。

勿論、dimの和音も出ます。

80ベースはdimが出ないと思っている方もいると思いますが、そんな事はありません。

フレンチタイプのアコーディオンのベースは、96や120ベースでも

3列ベース、3列和音(maj,min,7th)が一般的なので、dimのボタンはありません。

ですが、dimは出す事ができますので、80ベースでも同じように可能です。

コンパクトな楽器ですので、軽量にできています。

実測7.2kgは34鍵盤60ベースより軽量です。

鍵盤部の損傷 ― 2023/03/29

アコーディオンの鍵盤の付け根付近のボディーが割れてしまった楽器の

修理を承りました。

楽器はVICTORIAのフリーベースです。

このような修理は年に1回程度は経験しています。

鍵盤の修理: cookie's blog

鍵盤の修理: cookie's blog

割れてしまった部分です。

アコーディオンの本体で一番薄くなる部分なので、

鍵盤の先端付近をぶつけると割れる事があります。

大抵は運搬時になると思いますが、楽器を演奏する状態で歩いて

鍵盤の端をドアの淵などに当てると割れる事があります。

鍵盤の付け根部分が割れると鍵盤が高く(深く)なります。

実際には鍵盤が動く訳ではなくて、背面の本体が下がるという事になります。

こちらは割れていない方なので、鍵盤は高くなっていません。

割れた部分を内側から見ていますが、狭いのでよく分かりません。

この部分は近年の楽器では軽量化の為に薄くできている物があります。

特に軽量である事をセールスポイントにしている機種は注意が必要です。

もう一つ、真逆とも言える重い楽器も注意が必要です。

この楽器はダブルチャンバーのフリーベースなので重いです。

重い物が動いている時はエネルギーが大きいので、

何かにぶつかった時のダメージも大きくなります。

損傷部分を修理する為には鍵盤を全て外す必要があります。

鍵盤を外しましたが、埃の塊と何か薄い板のような異物が出てきました。

この機会に清掃を行います。

鍵盤を外して清掃を完了しました。

面白いのは、この楽器の鍵盤下の板です。

4つのf字孔(S字?)のような穴が空いています。

これは意図して空けたのではなくて、VICTORIAの高級機の

グリルカバーの廃材を使ったのではないか?と思います。

偶然ですが、その機種で同じような修理を以前に行っています。

鍵盤のバルブです。

チャンバーのある楽器なので、1つの鍵盤にバルブが2つあります。

バルブの下に貼ってあるフェルトが虫に食われています。

古い楽器ではよく見られますが、古くない楽器でも注意が必要ですね。

割れた部分ですが、やはり昔の楽器よりこの部分が薄いと感じます。

接着修理しますが、それだけでは弱いので補強を入れます。

接着修理して1晩経過しました。

ヒビは残っていますが、隙間はなくなりました。

鍵盤を元に戻しました。

鍵盤の高さも正常に戻りました。

損傷部分の表面を整えました。

傷は残っていますが目立たなくなりました。

ちょっと離れて見たら殆ど分からなくなりました。

一度割れた楽器は元の状態より強度が落ちます。

以前にも増して注意が必要になります。

元より、アコーディオンは意外と弱い部分がありますので、

取り扱いは丁寧にする必要があります。

鍵盤のバルブ ― 2023/03/28

イタリア製の古いアコーディオンの修理を承りました。

50年以上経過した楽器と思いますが、la melodiosa という名前が付いています。

現在は無いメーカーと思います。

演奏はできる状態ですが、鍵盤を離した時の音が大きくなっています。

プロの歌手の方が使っているもので、レコーディングの時に

鍵盤が戻る時の音が入る事が気になっているとの事です。

楽器自体はとても気に入っているので長く使って行きたいという事です。

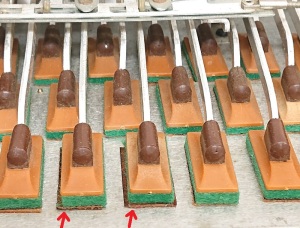

鍵盤のバルブですが、赤い部分が経年で劣化して薄くなっています。

バルブの後ろより前が薄くなっている事からも、経年の劣化である事が分かります。

均等に薄くならないのは、バルブが繋がっているアームと鍵盤が軸で固定され

軸を中心に円運動をしているからです。

新品の時は均等な厚さだった筈ですが、鍵盤のバネで押され縮んで薄くなり、

バルブが下がって前部分の方が薄くなったという事でしょう。

赤い部分の下には革が貼ってありますが、経年で硬くなっています。

バルブ材が薄くなった事と、革の硬化で閉じる音が大きくなっています。

バルブ材が縮んで薄くなるとバルブの位置が下がりますが、

軸で固定されている鍵盤側は、シーソーのように上がります。

結果として、鍵盤の高さが高くなり、鍵盤が深くなります。

この楽器も鍵盤のストロークが大きくなっている事が見て取れます。

鍵盤が深くなると、バルブが高く上がるので閉じる時の音は更に大きくなります。

鍵盤も弾き辛くなります。

楽器は長く使って行きたいという事ですので、費用は掛かりますが

鍵盤のバルブ材を交換する事になりました。

まずは鍵盤を全て取り外します。

鍵盤の下には経年で溜まった埃があります。

バルブが当たる面にバルブの革が劣化した物?が付着しています。

鍵盤を外してスッキリした本体の掃除も併せて行います。

鍵盤からバルブを取り外し、バルブ材、革、ロウを綺麗に落とします。

バルブ自体は再利用するので、綺麗にしておく必要があります。

バルブに新しいバルブ材と革を貼りました。

新しく貼ったバルブ材と革です。

新しいので柔らかく、指で押すと凹みます。

当たりが柔らかいので鍵盤を離した時の音は小さくなります。

鍵盤を外した本体部分の清掃を行いました。

これで鍵盤を戻す準備ができました。

鍵盤とバルブを本体に戻しました。

この作業はとても難易度が高く、時間が掛かります。

鍵盤の高さを揃え、鍵盤の深さを所定の範囲に入れ、

バルブの位置を正確に配置し、バルブの面を本体の面と平行に..

これらの事項を全て満たすようにセットして、ロウでバルブを留めます。

ロウでバルブを接着しますが、誤って溶けたロウをバルブ材に流してしまうと

バルブ材の作成からやり直しになります。

見た目の美しさも要求されるので簡単ではありません。

バルブ材が新しくなり、鍵盤を閉じる音も小さくなりました。

鍵盤の深さも適正になり、演奏もしやすくなっています。

バルブから剥がした古いバルブ材と革です。

バルブ材は一般的にはフェルトを用いますが、この楽器では

発泡ウレタン?のような合成樹脂でできていたようです。

なので、経年劣化で落雁のように固くでボソボソの状態になっていました。

この後、部分的な調律、胸当ての取り付け、ベースストラップの交換を行い

お返しする予定です。

最近のコメント