休みじゃないけど.. ― 2020/10/11

今日は日曜ですが第三ではないのでmonte accordionは営業日です。

ですが、朝からバイク始動。

暫く乗っていませんでしたが今日も一発始動!

すぐに高速道路に入って最初のSAで休憩。

上郷下りSAですが、二輪の駐車エリアはトイレや売店からとても遠い..

しかもスペースが狭い。

高速道路の利用料は軽自動車と同じですが、車重は1/3で、駐車面積は1/2、

タイヤは2つしか無いのに..

せめてSAやPAではもっと優遇して欲しいですね。

SAのカフェで朝ごはん。

天気はとても良いですし、本当は外のベンチで済ませようと思いましたが、

何故かベンチが無い。

コロナ対策でしょうか?

いや、カフェに入れる作戦?

今の時間は9時過ぎで、今日は雲ひとつない晴天。

日曜の朝という事で外を見ているとレジャーに出かける車やバイクが行き来します。

羨ましい..

このまま走ってどこかへ行きたい..

で、やって来たのは名古屋にあるバイク店。

今日は車検のためにバイクを持ち込んだのです。

バイクを預けて最寄の地下鉄駅まで車で送っていただき、monte accordionへ出勤です。

今日も頑張ろ!

保守 ― 2020/10/14

秋になって冷房も使わなくなったので空調関係の保守作業をしました。

まずはこれ、エアコンではなくて大型のプラズマクラスターイオン発生器です。

2月末のブログでも書いた物です。

プラズマクラスターイオンは空気中の新型コロナウィルスを

減少させる効果が今年9月に実証されました。

まあ、実際の使用環境ではどうなの?という感じはしますが..

プラズマクラスターイオン発生器のフィルターを掃除しました。

左は掃除前で、右は掃除後です。

多量の埃があります。

この装置は空気清浄機ではないので単なるプレフィルターですが

それでも凄いことになっています。

フィルターを掃除した後はユニット交換。

この機種は30畳用の大型機なのでプラズマクラスターイオン発生ユニットも

沢山付いています。

新品で購入して6、7年稼働していますのでユニットを交換する事にしました。

取り外したユニットと購入したユニット(箱の中)です。

こちらもプラズマクラスターイオン発生器です。

これはレッスンの防音室で使っている物です。

フィルター掃除と、ユニットの掃除をしました。

プラズマクラスター発生ユニットの心臓部です。

長く使っていると針状の中心電極の先に析出物が出てきて性能が落ちます。

電極を清掃しました。

この作業を行うと稼働時の作動音が新品の時のように変わります。

次は、エアコンのフィルターです。

エアコンのフィルターもかなり汚れています。

これも綺麗にして冬の暖房に備えます。

預かり修理 ― 2020/10/17

プロ奏者の方からの修理を承りました。

普段は楽器を長く預かる事ができないのでライブの前などの短い時間に

問題解決の為だけの修理をさせていただいています。

今回は少し時間が取れるという事で楽器を預かることができました。

時間をかけて修理する事ができます。

黒鍵の2箇所が深くなっていて、押し切るとコツンと音が出ています。

鍵盤を外すと予想通り、鍵盤下のフェルトがなくなっていました。

画像の左2つはフェルトが無くなった該当箇所です。

鍵盤を全部外すと演奏時に下になる最高音の鍵盤下に

落ちたフェルトがありました。

この部分は埃も溜まる箇所ですのでこの機会に清掃します。

2つ落ちたという事は他の箇所も落ちる可能性が高まっています。

分解ついでに全てのフェルトを交換します。

短い時間しか取れないプロ奏者の場合、応急的な修理がされることがあります。

鍵盤を外すとセロハンテープで補修した箇所がありました。

恐らく空気漏れ対策と思いますが、テープは剥がして

きちんとバルブセッティングで空気漏れを抑えることにします。

取り外した白鍵です。

この楽器はチャンバーがあるので鍵盤の先は二股に分かれてバルブが2つ付きます。

注目ポイントは鍵盤の構造です。

白い樹脂の下は無垢木材の塊で、とても硬い木でできています。

木材の塊に軸を通す穴だけが空いています。

古い楽器に時々ある構造ですが、重くなる欠点はあるものの

耐久性や操作時のしっかり感があるのはこのタイプです。

激しい系のプロ奏者には向いている構造です。

鍵盤だけでなく、楽器の受け側にも厚い木のガイドが付いているのが分かると思います。

重量増は避けられませんが耐久性と剛性は得られます。

これは別の最近の楽器の鍵盤部分です。

軽量化と加工を簡単にする為、木材は少量で軽い物を使い

軸が通るところは金属の部品になっています。

軽量化できますが犠牲にする部分もあります。

鍵盤からバルブへ繋がるアームの二股部分ですが、

元は使っていないと思われる接着剤が入れてあります。

恐らく、何らかの問題があって対策してあると思うので

これはこのままにしておきます。

鍵盤のバルブ部分ですが、バルブとアームの取り付け部分も

接着剤で補強してあります。

本来の修理方法ではありませんが問題は出ていないのでこのままにします。

外した鍵盤を元に戻しながらバルブの当たりを調整して

空気漏れを減らすようにしていきました。

また鍵盤のレスポンスが良くなるように各部の清掃、調整もしました。

キレのある演奏は奏者と楽器の両方が良くないと実現しません。

鍵盤周りの問題が修正できたので、今度は以前から気になっていた右のレジスターです。

分解、清掃、修正を行い、確実な切り替えと、動作が軽くなるようにします。

演奏中に切り替える機会が多いプロの演奏ではとても重要なことです。

レジスターの問題はスイッチ周りに原因がある場合と、本体側にある事があります。

両方に問題がある場合もあります。

今回は本体側も分解、清掃、調整したので良い状態になっていると思います。

レジスター自体を楽器に留めているのは5本のネジです。

画像は楽器側のマウントですが、矢印のところにネジが入ります。

レジスターを固定しているネジを外しましたが、サイズがバラバラです。

問題が出ると都度、ネジを変えて修理しているためと思いますが、

問題があるネジもあります。

本来は全て同じサイズの物が付いていたものと思います。

今回は全て同じサイズの適正なネジに入れ替えてしっかりと固定しました。

レジスターを留めるネジが長過ぎて鍵盤のアームと干渉している痕跡が見つかりました。

赤い矢印はネジが入る部分で、黄色の矢印は鍵盤からバルブへ繋がるアームの

上部にネジの先端が当たってできた痕跡です。

鍵盤を押すとアームが上がってネジの先に当たっていたのでしょう。

修理をする場合は慎重に他の影響も考えて行う必要があります。

短い時間での修理ではゆっくりと観察できない時もあるので難しいところです。

レジスターの可動部分に付いている樹脂部品を外しました。

全部で20個ある物ですが、元々付いている物は透明で薄い物です。

上の10個は厚めの物に変わっていて、それぞれの厚みもばらついています。

これも問題が出る度に都度、修理して行った為と思います。

今回は元々付いている物に近い物と入れ替え、上の物は捨てました。

レジスター部分を組み上げました。

動作も軽く確実になり、固定もしっかりとして安心感が出ました。

今回は時間が取れたので色々と対策できましたが

それでもプロのパワープレイにどれだけ耐えられるか?

ちょっと不安ではあります。

休みですが.. ― 2020/10/18

今日は第三日曜日で定休日です。

ですが、いつもの時間にいつものように電車で名古屋へ。

丁度、少し前に書いた記事と逆の動きです。

ここからいつもと違って中央線で金山から鶴舞へ、

鶴舞から地下鉄へ乗り換え。

地下鉄、植田駅で降りました。

ここから電話で迎えに来ていただいて..

到着したのはバイク店のDATZ Nagoyaさんです。

今日は車検に出していたバイクの受け取りです。

木曜であれば定休日なので引き取りに来れるのですが、

DATZさんも同じ木曜休みなので第三日曜しかチャンスがありません。

久々のディーラー車検です。

最近は家の近くの購入店であるレッドバロンさんに車検を出していました。

でも車種特有の特殊な整備はやはり正規ディーラーにしかできませんので、

偶にはディーラーへ出すようにしています。

前回ディーラーへ出した時の事をブログに書いていました。

6年前ですね。

平成4年に購入したバイクなので今年で28年目です。

走行距離は41236kmですのでまだまだですね。

今日は1週間前と全く反対の行動をしている訳ですが、一つ違う事があります。

それは、今日は定休日、つまりお休み!

なのでこのままツーリングに出られるという事です。

つづきはこちら

休みなので.. ― 2020/10/18

前記事からの続きです。

今日は定休日で、名古屋のバイク店まで車検に出していたバイクを取りに来ました。

今日はmonte accordion定休日なのでこのまま少しツーリングをします。

取り敢えず、名古屋インターから高速道路に入りました。

名古屋インターから東名高速に入り、最初のPAである守山PAに入ると奇跡が..

2輪のパーキングへ近づいて行くとバイクのテールが少しだけ見えてきて

何となく自分のと似ているな..と思いながら更に接近すると、やはり同じ車種でした。

私が28年前に購入したBMW R100トラッドという車種は1990年から

2年間だけ販売された日本向けの物で、全部で200台程度です。

1992年には完売してその後、生産終了しています。

私は当時20代でしたが、歳を取ったらこのバイクに乗りたいと思っていました。

ですが、BMWがこのタイプのエンジンを廃止すると知り、

ディーラーへ行ってみると既に完売していました。

ダメ元で家の近くにあるレッドバロン岡崎本店へ行ってみるとやはり在庫なし。

ですが、当時の店長が探してみると言って数日後に電話が来て、ありました..と。

恐るべしレッドバロン。

高額なバイクでしたし、当時乗っていたCBR750も気に入っていたのですが、

さすがに探してもらった最後の一台という訳で迷いも取れて購入に至りました。

その後、色々な所へ行きましたが同じ車種に出会った事はありませんでした。

なのに28年後、車検が終わってすぐのタイミングでご対面です。

こんな事ってあるんですね..

乗っている方は恐らく私より10歳以上のベテランライダーで、

このバイクは中古で買ったという事です。

以前にも同じ車種に乗っていたとの事ですが、色々乗ってきたけど

結局これが一番良いという事で再び、中古を探して購入したという事でした。

でも私のくたびれた外観と違ってピッカピカです。

塗装は昔のBMWと同様の黒に再塗装されていて、アルミパーツもメッキパーツも

新車のようにピカピカです。

私のは28年間もカバーだけで外に置いていたので塗装は劣化して艶無し、

そこらじゅう錆だらけです。

車検直後でディーラーの方がだいぶ綺麗にしてくれているのですが差があり過ぎ。

何にしてもベテランライダーの方が絶賛している事も分かり、

なんだかんだ言って28年もちゃんと使えていて、

途中で何かに買い替えようという気も起きなかったので

少し高い物でしたが案外安く済んだと思います。

良い物は高いけど、良い思いができて長持ちで、今も価値があるという事で、

これはアコーディオン(楽器)にも通じるものと思いました。

このバイク、買った時は125万円でしたが少し前は中古は70万円程度で、

最近は新車時と同じ位の価値で出ているようです。

良い物を選ぶ事は中途半端な物を買うよりずっと良い結果を生みますね。

さて、高速道路を西へ進み関ケ原インターで降りました。

時間は丁度お昼という事で蕎麦屋さんに入りました。

時間が時間だけに混んでいて、恐らく人数制限もしていたので

ちょっと待ちましたが良いお店でした。

食事も終わってやってきたのは伊吹山ドライブウェイ。

ここに来るのは何年ぶりでしょうか..

帰ってから古いアルバムを見ると1988年10月23日に

伊吹山ドライブウェイに来ている事がわかりました。

これはその時に入り口料金所付近で撮影したものです。

左のFZR250が私のバイク。

初めて購入したバイクでしたが2か月後には盗まれてしまいました。

その後、腹いせに大型二輪の免許(限定解除)をとりました。

当時とても難しかった限定解除をする事ができたのも盗まれた悔しさのおかげ。

悪い出来事も良い影響へ繋がる事があります。

今は簡単に教習所で大型二輪が取れますが、

厳しい訓練をしたので運転技術の向上になり良い経験にもなりました。

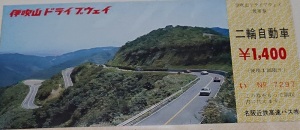

これも1988年当時の通行券。

今は値上がりして2200円です。

日曜ですがお昼の時間帯なのか比較的空いていて、

気持ちよくワインディングを楽しみ、あっという間に頂上駐車場です。

この道路は丁度気持ちの良い半径のコーナーが多いですね。

天気は雲が多いですが悪くないです。

頂上に着くと無線のアンテナを付けた車が沢山!

アマチュア無線の移動運用?かと思いましたが

よく見ると車に複数の同じようなアンテナが付いている場合が多く、

これはアマチュア無線ではやらないなぁ..と思いながら近くで通信を聞いてみると

コールサインはアマチュア無線とは違い、よく分かりませんが以前の

パーソナル無線のようなもの?のようです。

恐らく、今日はここでオフ会なのでしょう。

実際の頂上は駐車場から少し登った所になります。

いざ登ろうと思うと雲行きが怪しくなってきました。

中央登山道から登る事に。

駐車場から山頂までは歩きやすく整備されているので

特に登山の装備は不要で普通の運動靴で登れます。

とは言え結構な急坂。

1988年に来た時は飛ぶように登って行ってあっというまに

山頂だった記憶がありますが..今は途中で休憩しないと登れない..

32年も経ったのですから仕方ないか。

山頂付近は紅葉していて綺麗です。

雲間から下界が少し見えます。

山頂に到着!

かなりシンドイ。

雲が晴れて来ました。

10月半ばで太陽の位置が低くなってきて影が長いです。

三角点もありました。

ここが本当の頂上。

雲が晴れてきて下界が見えるようになりました。

日が短くなってきました。

まだ15時ですが夕方のような陽光。

そろそろ帰らなくては..

関ヶ原から岡崎まで高速道路で一気に走って来ましたが家に着くと暗くなりました。

バイクの方はきちんと調整してもらったのでエンジンの回り方が気持ちいい!

ちゃんと調律したアコーディオンみたいな感じ?

やはり機械や道具は定期的な調整が必須ですね。

新しい車検証です。

平成4年8月が初年度登録です。

何故、今(10月)車検なのか?というと、

夏は暑すぎて車検に出すのも大変なので意図的に少し車検を切らしたからです。

今回はディーラーで細かい調整をしていただいたので

点検、調整項目がかなりあります。

ですが、車検費用は国産4輪車と同じ程度でした。

やはり2輪は維持費が安いですね。

作業明細に恐ろしいことが..

フロントブレーキディスク磨耗限界!

次回、パッドとディスク交換!!

これはかなりの出費になるでしょう..

30年に一度だから仕方ないと思うしかありません。

最近のコメント