意外な修理へ ― 2021/07/06

楽器店経由でフレンチタイプのボタン式アコーディオンの

調律を承りました。

正確には音に異常があるので修理したいという事でした。

その他、偶に何も押していないのに音が出たままになる症状も

あるという事です。

点検してみると、リードに貼り付けてある短冊状の薄い部品、

リードバルブに湾曲が出ている事が分かりました。

これはベース側のリードですが、リードバルブが内側に向かって

僅かに湾曲しているのが分かります。

とても僅かな湾曲ですが音に影響が出ます。

よく使われた楽器では外向きに反りが出る場合が多いですが、

内向きに曲がっても、外に反っても音に問題が出る繊細な部品です。

湾曲が出ている低音部の長いバルブは修正しても再び

反りがでて症状が戻るので今回は交換する事に。

右側のリードですが、こちらは外に反っているものが少数、

内側に曲がっている物が幾つもある状態です。

見えていないリードの裏面(木枠の内側)にも同じ数だけのバルブがあり、

かなりの数を修正、交換する必要があります。

リードバルブの状態が変わると調律が変わってしまいますし、

元よりこの楽器は調律にかなりの狂いが出ているので

全体の調律が必要と判断しました。

こちらも右手側リードで高音部です。

高音のリードには薄い樹脂製のリードバルブが使われています。

この部分にも反りが出ている箇所があります。

ところで、この楽器、フレンチタイプのボタン式の特徴の一つである

リードの留め方が一般的なアコーディオンと同じロウ留めです。

フレンチタイプのボタン式はリードを釘で留めている事で

特徴的な音を得ていますがこの楽器はロウ留めでした。

この事については後述します。

ベルトは表皮にヒビが多数あり交換時期ですね。

ベースの手を通すバンド(ベースストラップ)は内側が破れていて、

こちらも交換時期です。

ベースストラップは余程切れる事はありませんが経年で内側が損傷したり、

内部のスポンジが劣化したり、革が硬化していきます。

そのようになると操作性が悪くなったり、

不快感が出ますので適当な年数で交換する事をお勧めします。

リードバルブの修正を行い調律へと進む予定でしたが、

途中で予想外の問題を発見しました。

右手のボタン操作部の付け根のボディーにヒビが入っています。

この画像では少し力を加えてヒビを広げています。

楽器に触れていない状態ではヒビはあまり開いておらず、

独特なセルロイドの柄と相まってこの部分に損傷がある事に

気づきませんでした。

指摘がないので持ち主の方も気づいていないでしょう。

よく観察するとヒビの表面の角が擦れて丸くなっているので

割れてからある程度の期間が経過している感じです。

なので最近の事ではなく、輸送事故等でもないと判断できます。

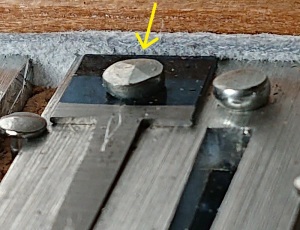

ボタン部分の裏蓋を取って点検してみると内側の木の部分にも

割れがあり(赤矢印)、外側の割れも裏側まで回り込んでいる事が

分かりました。(黄矢印)

これは予想外の修理が必要となりました。

時々、音漏れが出るというのもこれが原因の可能性があります。

ボディーフレームの割れを修理する為にボタンの下にある板を外す

必要でました。

この板を外すにはボタンを全て外す必要があります。

という訳でボタンを全て外しました。

ボタン下の板を外すと詳細な観察ができ、

内部に手を入れられるようになります。

板の下の部分に別の割れを発見しました。

このような修理は面倒でもきちんと分解しないと詳細が分かってきません。

中途半端な修理では状況が変わらなかったり、再発を招きます。

アコーディオンは、ひと塊の丈夫そうな楽器に見えますが、

分解してみるとボタン(或いは鍵盤)の周囲のボディーはとても

細い事が分かります。

重さがある楽器なので取り扱いを丁寧にしないと思わぬ破損に繋がります。

鍵盤の楽器ではこの部分の張り出しが大きく、根元に力が掛かりやすいので

過去に何例か修理した事がありますが、ボタン式でこの事例は初めてです。

ボタンの下のパネルを外したので磨きます。

この部分は汚れが付きやすいですがボタンが並んでいるので

清掃がやりにくい箇所です。

外す事は滅多にないのでこの機会に磨いて綺麗にします。

清掃前の画像がないので比較ができませんが艶を取り戻しました。

それにしてもこのセルロイド柄は珍しいですね。

和風な感じにも見えます。

ドとファの部分に溝を付けて印としていますが、

汚れが入り込んでいるので外したついでに綺麗にします。

綺麗に洗浄できました。

超音波洗浄機が欲しくなりましたが無いので手動で..

修理中に新たな不具合を発見しました。

右手のボタン操作で開閉するバルブのバルブ材が剥がれています。

音漏れの原因はこれに確定です。

他のバルブもチェックしましたが取れているのはこれだけでした。

接着剤の劣化による剥がれの可能性がるので今後、

他の部分でも問題が出るかも知れませんが、今の時点では大丈夫なので

今回はこの部分だけ修理しました。

修理が完了したのでボタンを戻して行きます。

それなりに数があるので大変です。

ベースの方はもっとあるので更に大変ですが今回は右だけです。

割れていた所を修理し、ボタンを全て戻しました。

元々目立っていなかった事もあり、傷は存在を知っている人が

よく見ないと分からないレベルです。

柄のない黒い楽器の場合は傷が目立つので傷消しの作業が追加で

必要になる場合があります。

後は音に関する部分の修理と調律を行えば完了です。

音に異常があるというご依頼でしたが、他の不具合が見つかって

修理、調律が必要となりました。

よく歯医者に行くと痛くない歯まで治療する事になって..という話を

聞きますが、今回の場合は必要不可欠な修理なので仕方がありません。

さて、冒頭で少し触れたリードのロウ留めの話しです。

この楽器はフレンチタイプのボタン式の特徴を持った外観の物です。

具体的には、ボタンの直径が少し小さく間隔が狭い、音の切り替えが

楽器の裏面にある、ベースボタンがキノコ型等々..

そして、フレンチタイプの楽器として一番の特徴はリードが木枠に

釘で留めてある事でシャープで華やかな独特の音が出る事です。

この楽器は入門用という位置付けなのでしょうか、

リードは一般的な楽器と同じロウ留めです。

外観はフレンチでも出る音は一般的なアコーディオンと同様という事です。

上の画像は右手のリードですがロウで接着されているのが分かります。

釘も打ってありますが仮止め的な物で音への影響は無いでしょう。

こちらは先日届いたMaugeinの同じ音域を持つ良く似たサイズ、外観の

フレンチタイプアコーディオンのリードです。

リードは3~4本の釘でガッチリと木枠に留められています。

木枠とリードフレームの間には空気漏れしないように

薄いコルクのシートが挟んであります。

このようにする事でリードから発生する振動の殆どを減衰させずに

木枠に伝えて特徴的なフレンチの音を得ています。

ミュゼットやシャンソンをメインに演奏する場合、

釘留めリードの楽器の方がより雰囲気が出ます。

リードのグレードにも違いがあります。

リードには標準の物、ハンドメイドタイプ、ハンドメイドというように

グレードがあり、この順で価格とリードの硬さが増していきます。

標準の物は安いですが音が悪いという事ではありません。

グレードが上がる程に大音量でのリードの反応低下、ピッチの低下が

起きにくいようになっています。

なので大きな音を使いこなす事ができるプロの方はハンドメイドタイプや

ハンドメイドタイプが必須になってきます。

上の画像は今回修理した楽器ですがリードは標準です。

見分ける方法があります。

リードを留めているリベットの表面が平らであったり

網目状の痕が付いている物は標準品です。

こちらは先日入荷したMaugeinですが、

リベットの表面には5~6の面でできたハンマーの打ち痕があります。

そういう場合は、ハンドメイドタイプか、ハンドメイドのどちらかです。

同じように見えるフレンチタイプの楽器でもリードの留め方、

リードの違いがあります。

大抵の場合は楽器の価格で判断できますが、見えない部分だけに

楽器の購入時はきちんと確認する事をお勧めいたします。

最近のコメント