中国製楽器の修理 ― 2022/01/28

ドイツブランドの低価格な中国製アコーディオンの修理を承りました。

症状は2つあり、一つはベースボタンの戻りが悪い箇所がある事、

もう一つは右手の特定の音に異常があるという事です。

最近は色々な楽器で日本ブランドやヨーロッパブランドでアジア生産の物があり、

生産国が分りにくいこともあります。

見分ける方法は単純で、価格です。

日本で販売されているアコーディオンで30万円程度までは中国製と思っていれば

間違いないでしょう。

心配なら販売店に確認してみるだけのことです。

ベースボタンの戻りが悪い箇所があるということでまずは実際に操作しましたが

問題を再現する事ができませんでした。

仕方がないので分解して問題があれば修理する事に。

分解してみてすぐに気付く事は、ボタンが全体に斜めに傾いている箇所が多い事です。

ボタンが斜めになっている所が多いですが、実際に引っ掛かりがあるほど

極端に曲がっている箇所はありませんでした。

ボタンが曲がってしまうのは外からの力によるものですが、

この楽器(中国製楽器全般)はベースボタンの部品が弱いことが一因です。

ボタンの下に繋がる金属製の軸はスチール製で扁平な形状をしています。

扁平なので縦方向は強いですが横方向は弱いです。

ボタンが斜めに傾いているのは全て部品の弱い方向です。

部品の厚さが薄いことはボタンの直径と比較するとわかりやすいです。

ボタンの戻りが悪い事に対する直接的な原因は分かりませんでした。

一つの原因はベースメカニックの磨耗が挙げられます。

中国製の楽器の殆どはボタン操作で動く部分が金属同士の接触になっています。

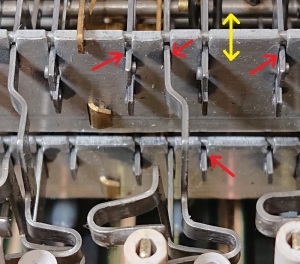

上の画像の黄色い矢印はボタン操作で動く方向です。

赤い矢印の所は金属同士が接触して動く部分です。

楽器が新しいうちは良いのですが頻繁に使うとお互いの金属部品が磨耗して

隙間が生じ、動きに引っ掛かりが出てきます。

そういう部分が時としてボタンが戻らないという不具合を起こします。

今回は取り敢えず、曲がったボタンを修正し、金属同士が動く箇所は

分解しないで清掃する程度で済ませました。

取り敢えず、ボタンの動きに問題は無さそうです。

ですが、この先も頻繁に使って行くと同じ問題が出るでしょう。

これは低コストな楽器故に仕方がない部分です。

特に初心者の場合、特定のベースボタンだけを使う事が多いので

そういう部分は早く磨耗が進むでしょう。

こちらはイタリア製アコーディオンのベースメカニックです。

金属部品の太さがかなり違っているのが分るでしょうか?

同じイタリア製アコーディオンのベースメカニックを拡大したところです。

ボタンの後に続く軸の太さをボタンの直径と比べてみると中国製とかなり違います。

また、軸の断面は円になっていて、どの方向からも均等な強度を得ています。

凄いのはその先で、断面が円の軸は途中で扁平な薄い形状に変化しています。

力が必要な部分は円柱形で太く、その先の力が大きく掛からない部分は

スリムで場所を取らず、軽量な形状へと変化させています。

中国製と違い素材はアルミニウム合金です。

アルミニウムが主体ですが合金なので軽量と強度を両立した材料です。

そしてアルミニウム合金の部品を受けているのは木です。

これを中国製のように両方金属にすると磨耗が進みます。

木はとても優秀な材料なので磨耗が少なくどちらの部品も耐久性が確保されています。

よく見ると構造上、金属同士が当たる箇所もあるのですが、

そこには塩ビのスリーブ(黄色い部品)が被せてあるので磨耗しにくく、

摩擦の少ない動きを実現しています。

イタリア製でも安い楽器にはこの樹脂のスリーブが省略してある物もあります。

こちらはフランス製Maugeinのベースメカニックですが、

ほぼ、イタリア製と同じ構造と材料です。

ボタンの形状は特徴的なキノコ型ですが後に続く軸は円柱から扁平へと変化し

材料はアルミニウム合金という部分も同じです。

末端は木で受けられていて、金属同士が交差する部分は半透明な樹脂

(多分ポリエチレン)のスリーブが被せてあります。

近年のイタリアやフランスなどヨーロッパのアコーディオンはこのような構造で

耐久性と操作感を向上させ、操作雑音も低減させています。

ヨーロッパの楽器でベースの雑音が大きいのは調整不足か、

構造を簡略化した低価格な物です。

修理楽器に戻ります。

次の問題である右手の異音ですが、点検の結果、リードやリード周辺の発音部分に

原因はなく、原因は楽器の外側にありました。

楽器の外側に原因があるのは意外に思うかも知れませんが時にはあります。

今回の原因はグリルカバーと音の切り替えスイッチの台座が接触する部分で

共振が起きて異音が出ていました。

イタリア製楽器の殆どはグリルカバーとスイッチ部品は接触していない構造ですが

この楽器はスイッチ周りの台座の隙間にカバーが入り込む構造なので接触があります。

接触している部分はどちらも硬いので特定の音で共振すると接触部分で

ノイズが出ることがあります。

この構造は中国製だからではなくて、元々ドイツ製であった頃の構造をそのまま

受け継いでいるだけです。

直接の原因はカバーとスイッチ部品の干渉ですがカバーの変形による

歪みが部品同士の僅かな隙間を生み、共振の原因になっています。

グリルカバーに大きな変形はなく、パッと見には変形しているように見えませんが

定規を当ててみると隙間ができて湾曲がある事が分かります。

別の部分でも定規を当てて見ると湾曲が確認できます。

この楽器のカバーはとても弱いので大切に使っていても

この程度の歪みは出来てくると思います。

湾曲を修正し、カバーとスイッチ部品の接触部は音が出にくいような改良を行い

共振によるノイズはなくなりました。

共振というとピンと来ない方もいると思いますが、先日、同じような症状がある楽器を

持ち主の方と一緒に確認した時には、共鳴と言い換えたら理解してもらえました。

音楽家の方は共鳴の方が馴染みがありますね。

ちなみに、この時は中国製の楽器ではなくて200万円近くするイタリア製の

新品アコーディオンでした。

共振部分はカバーではなくて、スイッチ(レジスター)の部品同士で起きていました。

原因がすぐに特定できれば修理は簡単ですが、音の異常だけに

リード周りに気をとられていると無駄な対策を色々やって時間の浪費と

費用負担が増える事になります。

修理で重要なのは修理技術だけではなくて原因の特定能力です。

偶々修理していたイタリア製の楽器のグリルカバーと

今回修理した中国製楽器のグリルカバーを比べてみました。

左の赤い矢印の方が中国製のカバーで、黄色い矢印の方がイタリア製です。

どちらもアルミニウムでできていますが、

中国製は塗装でイタリア製はセルロイドが張ってあります。

アルミニウム部分の厚さだけを比較しても2倍は違います。

この事でイタリア製の楽器は重くなりますが丈夫になります。

アコーディオンは重い楽器なので少しでも軽い物を選びがちですが

同じ音域、同じ仕様で平均的重さより軽い楽器は何かを犠牲にしている事もあります。

それは強度や耐久性であったり、楽器の響きかも知れません。

中国製の楽器はベースメカニックの耐久性が低い事は前述したとおりですが

他にも弱い部分が幾つかあります。

これはベースの手のひらが当たる部分ですが塗装が剥がれてきています。

楽器は今回の修理品ですが新品から10年使っていない物です。

イタリアやフランスの楽器でも偶にこの部分が塗装仕上げで剥がれている事もあるので

一概に中国製や低価格な楽器だけの問題とは言えませんが。

蛇腹の山になっている部分も弱いです。

演奏時に体に当たる部分は10年以内に摩擦で表面が減ってきます。

イタリア製などではこのような事はまずありません。

50年くらい使っていても変色程度で磨耗がない場合も普通にあります。

金属部品でもステンレスを用いていなかったり、メッキが弱いところがあり、

そういう部分は錆が出てきます。

イタリア製でも起きる場合がありますが、10年以内でこのような事は少ないでしょう。

楽器だけではなくて付属品も同様です。

ソフトケースのパイピング部分が擦れてボロボロになっていますが、

チャックが壊れる場合も多くあります。

付属のベルトも同様に劣化が早いことが多いです。

中国製アコーディオンは低価格なのでアコーディオンを始めるのに不安な方には

良い楽器ですし、必要な物と思っています。

なので、勿論、当店でも扱っています。

ただ、長期間使って行くというより、お試し的な感じの楽器という位置付けです。

また、初期の状態が悪いので輸入後の修正、調律は必須になります。

きちんと整備され、保障が付いた楽器であれば問題なく使って行けます。

イタリア製でもオークションなどて入手する古くて整備されていない楽器より

きちんと整備された中国製の新品の方がずっと良い結果を生むと私は思います。

急な調律変化 ― 2022/01/28

昨年、当店で全体の調律をしていただいた方から連絡があり、

突然、1箇所の調律が狂ったので直して欲しいという事で楽器を送っていただきました。

1箇所だけ急に調律が大きく変化した場合、考えられる事は幾つかありますが

大抵の場合、2つのうちどちらかです。

1つはリードが折れた場合で、もう一つはリードバルブが取れた場合です。

リードは完全に折れると音が出ませんが亀裂が入っただけの場合は鳴ります。

この場合、大きくピッチが下がります。

リードバルブが取れてしまった場合、大きくピッチが上がります。

調律のズレ具合で原因を推測する事ができるということです。

今回はピッチが上がっていたのでリード折れの可能性は低くなりました。

該当部分のリードを点検してみるとやはり、リードバルブが無くなっていました。

異常のある音は蛇腹を閉じる時なのでリードバルブは木枠の内側にあります。

画像の左側(黄色矢印)は正常部分で、右の赤矢印はリードバルブが無い箇所です。

さて、取れたリードバルブは何処に?

できれば同じバルブを使いたいですし、外れた物が楽器内にあると

別の問題を起こす可能性があるので楽器内を探索しました。

大抵の場合、演奏時に下側になる部分の蛇腹の内側にもぐりこんでいますが

探しても見つかりませんでした。

それ以外の場合、ベースリードがある方の角に落ちている事が多いですが

見つかりません。

暫く楽器の中、蛇腹の内側を探してみましたが見つかりませんでした。

楽器の外に出た可能性が高くなりました。

グリルカバーを外して右手のバルブ付近を探すと見つかりました!

演奏する時に下になる最高音のバルブの横にありました。

幸い、リードバルブに折れ癖などはなく再利用できそうなので

元の場所に貼り付けます。

リードバルブは交換部品も持っていますがオリジナルと1箇所だけ変わると

僅かですが音質が変わることがあります。

また音質は殆ど同じでも調律が以前と変わります。

今回はオリジナルを元の位置に戻しますが貼りなおすことで調律が変化するので

貼った後にその部分だけ調律を行って作業を完了しました。

リードバルブがはがれる事は時々あります。

この楽器は古くないので偶々かも知れませんが

古い楽器の場合、接着剤の劣化ではがれる事が多いです。

1つ剥がれた時は他も弱っていて、いつ剥がれてもおかしくないという状況になります。

そうなると安心して演奏できないので全て貼り直しするか、

全てのリードバルブの交換をして全体の調律を行う事になります。

全ての楽器で起きるわけではありませんが、古い中古楽器はこのリスクがあります。

中古は安く入手できますが後の修理費用が掛かるのは仕方がないところです。

今回のように木枠の内側にあるリードバルブが取れた場合、楽器を演奏する事で

上の画像のようにリードの隙間から飛び出て楽器の中に落ちる事があります。

そのまま木枠内に収まってノイズが出たり調律を不安定にする事もあります。

木枠の外にあるものが剥がれた時は楽器内に落ちるのが確定ですね。

今回の場合、木枠の内側で剥がれたリードバルブは

木枠の空気が出入りする穴を通り抜け、上の画像のように

鍵盤を押した時に開くバルブを通り抜けて楽器の外に出ます。

グリルカバーの中に落ちる事もあれば外に出てどこかへ行ってしまう事もあります。

最近のコメント