EXCELSIOR 2台 ― 2022/06/01

先日も鍵盤式の中古アコーディオンをご紹介させていただきましたが

新たに2台の鍵盤式中古アコーディオンが入荷しました。

2台共にイタリア EXCELSIORです。

EXCELSIOR1304という楽器ですが、日本では304で知られています。

37鍵盤、96ベースの使いやすいサイズの楽器です。

15年以内の比較的新しい中古楽器です。

37鍵盤ですがリードはHMMLありますので用途は広いです。

スイッチは往年のEXCELSIORを模した涙型と言われている形状です。

鍵盤はパール鍵盤(標準幅)が付いています。

ベースレジスターのスイッチは3つあります。

ボタンはパール仕様。

背面の表示ですが、この表示が付いている物はEXCELSIORが

PIGINIでの生産へ移ってからの物です。

なので、この楽器は古い物ではありませんし、イタリア製に間違いありません。

重さは実測で9.8kgです。

このクラスとしては標準的な重さです。

もう一台のEXCELSIORは大きな高級機です。

960という型番ですが、41鍵盤、HMML、ダブルチャンバーの940というモデルの

右リードがHMMMLになったものです。

EXCELSIOR、41鍵盤、ダブルチャンバーと言えば、

先日紹介させていただいたコンチネンタルが最上位機種です。

940はそれより下位モデルとなりますがとても鳴りが良く、華やかで強い音が出ます。

上品なコンチネンタル、パワフルな940という感じです。

この960も940と同じ系統ですので、

外での演奏や大きな会場での演奏で威力を発揮します。

960最大の特徴はHMMMLリードです。

このうち、MとLにはチャンバーも付いているので、華やかなMMMの音も出ますし、

チャンバーの音も楽しめるという、全部入りの贅沢な楽器です。

標準幅の鍵盤は模造象牙仕様です。

鍵盤幅は標準ですが、コンチネンタルより鍵盤両サイドのフレームが細いので

楽器は意外とコンパクトです。

コンチネンタルや940と同じようにグリルカバー内に内カバーがあり、

開閉機構が付いています。

内カバーは取り外せますので、外してよりパワーのある音を出す事ができます。

ベースレジスターのスイッチは7個あります。

ベースボタンはパール仕様です。

HMMML、ダブルチャンバーという事でとても重いかと思えば

案外そんなに重くもなく、実測13.0kgです。

HMMLのコンチネンタルが12.6kgなので400gしか違いません。

少し前のHMML、ダブルチャンバーの楽器は12~13kgなので

HMMML、ダブルチャンバーで13kgは軽量と言っても良いでしょう。

音色の幅広さ、音のパワフルさから実戦に強いお勧めの楽器です。

この中古は20年程度なのでとても古くはなく、中の状態も大変良いものです。

MMMの波の調整は任意に決められますので派手なMMMもできますし、

落ち着いたMMと派手なMMの2種類とする事など、色々な要望に応えられます。

輸送による故障修理と調律 ― 2022/06/01

ネットオークションで購入したというアコーディオンの修理を承りました。

不具合は見ての通り、ベースボタンが多数落ち込んでいます。

音も出たままになっているので機能的な不具合が分りません。

その他、楽器に付いているエンブレム類が剥がれています。

発送時には問題がなかったらしいので輸送中に起きた可能性が高いです。

恐らく、楽器を発送する際の姿勢が悪かったのでしょう。

エンブレム類が落ちている事から衝撃への対策も不十分だったと考えられます。

楽器を送る際は下記のサイトに沿って梱包すると安全です。

まずはベースボタンの修理を行います。

これが直らないと楽器としての状態をチェックする事ができませんので。

中を見ると完全にボタンが入り込んでいます。

こうなってしまうと全部取り出して一つずつ戻して行くしかありません。

ボタンを全部出して一つずつ組み戻しました。

今回はこれで問題が出ませんでしたが、場合によっては部品に歪みが出て

音が出たままになったり空気漏れが出る場合があります。

そうなるともう一度全て取り出して調整しながら組み付ける事になります。

ベースが直って音を出す事ができるようになったので

楽器としてのチェックをしましたが基本的な操作と発声はできました。

調律のズレ、発音の不良があるので全体の調律を行う事になりました。

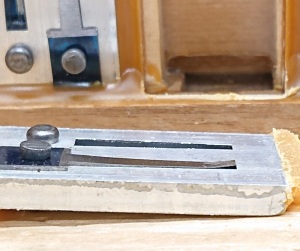

これは右手側のリードですが、調律の前にリードの点検、調整をします。

矢印部分のリードですが先端の隙間がとても多いです。

隣のリードの見え方と比べると簡単に分ります。

内側のリードなので状態を把握する為に取り外しました。

外さないと修正もできませんので。

リードの先端が不自然に持ち上がっていました。

拡大して見ると先端が大きく曲がっている事が分ります。

ここまで曲がっていると発音不良が出ている事は間違いないでしょう。

修正して元通りに木枠へ接着します。

同じような箇所がもう一つ見つかりました。

先の物と同様に右手の高音域のリードです。

リードを外してみると同じように先端が曲がっていました。

2度ある事は3度ある?

もう一箇所見つかりました。

今度はかなりの隙間に見えます。

かなりの角度で先端が曲がっています。

これでは相当蛇腹の圧力をかけないと鳴り始めないでしょう。

このような曲がりは演奏する事では起きないので、人為的な力が掛かった筈です。

製造時からの場合と、後の調律作業でなった場合の2通りが考えられます。

製造時のからの場合、製造者の技術不足、最後の確認不足ですし、

代理店経由で販売された物と思いますので点検、修正が不十分という事になります。

後の調律で起きたのであれば技術不足と最終チェックができていないという事でしょう。

右手の点検、修正を終えて作業はベースリードへ移ります。

ベースレジスターのシャッターの調整が少し悪いです。

この程度であれば実際には問題にならない範囲と思いますが

気持ち悪いので完全に開くように調整します。

ベースリードでは右手のような奇妙な曲がりはありませんでしたが、

右手側も含めてリードの調整不良は幾つもありました。

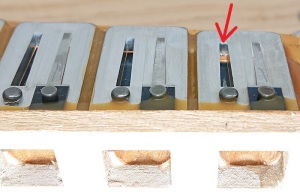

上の画像の矢印部分のリードは他と比べて違っています。

特に手前のリードは酷いです。

これで発音していたのか?と思いますが

ベースリードは複数リードが同時に鳴るので多少の不具合は

目立たないという特性があります。

ですが、きちんと調整すると芯のある良い音になります。

全てのリードの調整を行い、細かい不具合を修理して最後に調律を行いました。

楽器の調整が済んだので後は剥がれたエンブレムの取り付けです。

この部分だけ残っていますが、恐らく両面テープの劣化なので既に弱っている筈です。

ちょっと力を加えたら落ちました。

このメーカーではいつもの事です。

両面テープのスポンジ部分の劣化なので製造時には分らない事ですが

10年以上経過した時に症状が出ます。

以前ブログに書いた物と同じです。

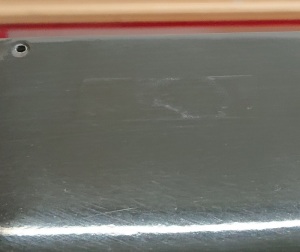

これは楽器背面のエンブレムが取れた跡です。

劣化するのは両面テープの基材であるスポンジ部分で

粘着部分はしっかり残っているので除去が大変です。

残ったテープを完全に除去しても跡が残ります。

これは粘着材とセルロイドが反応している為です。

同じ場所にエンブレムを貼れば跡は見えなくなります。

表の2箇所のテープ除去も必要です。

グリルカバーの上にも一つありますが、これは以前に落ちたのでしょう

接着剤で修理済みでした。

エンブレム側のテープも取り除きました。

作業名称としてはエンブレムを貼りなおすだけという事ですが

実際には残ったテープの除去作業を行うので手間の掛かる作業になります。

予感 ― 2022/06/03

調律を行う前の準備をするところですが、

楽器の中をちょっと見ただけで嫌な予感がしました。

右手のリードですが、違和感を感じるのは3項目です。

一つはリードを留めているロウの施工がとても汚い事。

もう一つはリード1つずつに番号が手書きされていること。

そして、リードに貼ってあるリードバルブの色が今までに経験のないものである事。

リードを留めているロウですが、リードバルブを貼り替えるために

一度、リードを木枠から外して再接着した時の施工が悪い事と、

新しい専用のロウを準備できずに元のロウのみで施工して

仕上げが悪くなっているという事でしょう。

リードバルブは専用の物がイタリアなどで作られているので

見た目にそんなに沢山の種類がなく、色に見覚えがない場合

テキトウな代用品である事が多いです。

リードに番号が書いてあったり、楽器内に文字や番号が多数書いてあるのは

素人が修理など行った場合によくある事です。

メーカーやプロの仕事ではない事です。

なので、そういう文字などを見ると嫌な予感がするのです。

リードバルブをめくってみると..

何か書いてあります。

これは地図?

イサラバード?

別のバルブをめくってみると同じ様に地図らしき表示があります。

チュニジアでしょうか?

もう一つ。

コインバトール?

全てのリードバルブは同じ素材でできているようです。

全部剥がして集めたら世界地図ができそうです。

いずれにしても素材自体が硬過ぎて音が弱くなっています。

全て交換してロウ留めも綺麗に補修する必要が出てきました。

予感的中ですね。

中古楽器ではこのような素人修理の物も出回っていますので

専門店以外の物は使えていても本来の性能が出ていない事もあります。

バルブ材交換 ― 2022/06/05

34鍵盤のイタリア製アコーディオンの整備を承りました。

全体の調律以外に鍵盤のバルブ材の交換も行う事になりました。

バルブ材の交換時期は製造後40年程度からですがこの楽器は20年程度で

まだ状態も酷くはなかったので、まだ不要とお伝えしましたが

実施をご希望という事で行う事になりました。

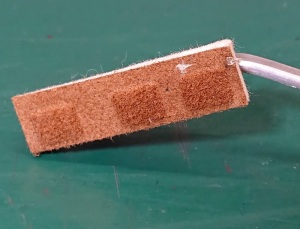

鍵盤のバルブ材というのは鍵盤の先に付いていて鍵盤操作で開閉する

バルブの下に貼ってあるフェルトと革の事です。

上の画像の茶色のパーツがバルブでその下の白い部分がフェルト、

一番底の薄い茶色の部分が革です。

バルブ材の交換は難しい作業でうまく行わないと空気漏れや

鍵盤高さのバラつき、鍵盤深さが不適などのかえって悪くする時があります。

イタリアで習った時も苦労しました。

もう10年以上前の事なんですね..

まずはスイッチ、鍵盤の取り外しからです。

鍵盤を全て外すと埃が溜まっているので掃除を行います。

鍵盤の下になる部分やバルブ周りをスッキリと掃除しました。

細い金属の棒2本は鍵盤を串刺しにして留めている部品です。

黒鍵と白鍵で別れているので2本あります。

外した鍵盤の方も埃が付いているので一つずつ掃除をします。

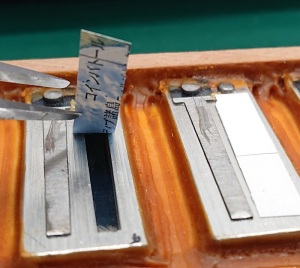

バルブの裏にあるバルブ材です。

この面にも異物が入っています。

長年使うとこのような事になりますが、今日は交換するので

そのままバルブ材ごと外して捨てるだけです。

バルブを横から見た状態です。

経年でフェルトが潰れて斜めになっていますが、

製造時の取り付け、調整が悪い場合もこのようになります。

バルブの底面の圧が均一でないと空気漏れしますので

斜めにならないようにする必要があります。

勿論、縦横両方向で水平にする必要があります。

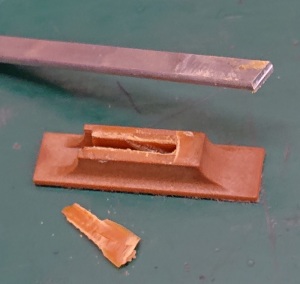

バルブ材はバルブに接着されていますが無理やり剥がします。

接着がしっかりしていると剥がすのが大変ですが、

この楽器では比較的簡単に取れました。

バルブ材を全て取りました。

34鍵盤なので34個ですが、チャンバーのある楽器では

鍵盤数の2倍の数になります。

因みに、ベースの方にも24個の同じ様なバルブがあります。

ベースボタンの数と同じではなくて72ベースでも120ベースでも24個です。

鍵盤からバルブ本体を外しました。

バルブ材を交換する場合でもバルブを外します。

そのままバルブ材だけを交換してもうまくは行きません。

そういう楽器を時々見ますが..

全てのバルブを外しました。

これは再利用するので捨てません。

そして綺麗にする必要があります。

バルブは鍵盤から延びるアームの先にロウで接着されています。

リードを木枠に留めているロウと同じです。

上の画像はバルブに残ったロウを取り除いた残骸です。

バルブからロウを取りましたがまだロウやフェルトを貼っていた

接着剤が残っているので更に綺麗にします。

綺麗になったバルブです。

ここまでするのにかなりの時間が掛かります。

イタリアではバルブも新品にしますが簡単に手に入らないので

オリジナルを再利用する分だけ作業が増えます。

そして、まだ作業は続きます。

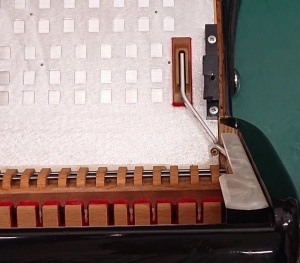

別で作成しておいたフェルトと革をバルブに貼り付けました。

フェルトは赤になってちょっとお洒落?

ここまで行ってバルブの準備が全て完了します。

後は楽器への組付けです。

最初の鍵盤から始めます。

位置、角度、鍵盤高さ、鍵盤深さの全てを調整する必要があります。

鍵盤の数だけ行うのでかなりの時間を要しますが、

これがチャンバーのある楽器のなるとバルブが倍になります。

しかも、調整にかかる時間、難易度は倍以上になります。

チャンバーの楽器が高額になる一因です。

バルブと鍵盤の位置が確定したら最後に専用のロウを溶かして

バルブと鍵盤のアームを接着します。

これは専用のロウで、リードを木枠に付けている物と同じです。

アコーディオンの形が付いていますが溶かしてしまいます。

ロウを自分で調整して作るような事をする人がいるようですが

接着性や硬さ、脆さに問題が出る事が予想されます。

仮に施工直後は良くても経年による問題がでる可能性もありますので

私はイタリアから専用の物を購入しています。

全てのバルブをロウで接着しました。

普段目に触れる場所ではありませんが綺麗に仕上げる事も重要な作業です。

冒頭の画像と見比べてみて、今回は新品の時より綺麗にできたかな?と、

勝手に思っています。

鍵盤が戻ったので最後にスイッチを取り付けますが

一部の部品が経年劣化でひび割れています。

劣化した部品は劣化に強い素材へ交換してスイッチを戻しました。

これで鍵盤のバルブ材交換が完了です。

鍵盤を離した時の音が小さくなりました。

最近は動画を自分で撮ってネットへ上げたり、配信する人が増え、

マイクで取る機会が増えて楽器から出る小さな雑音を相談される事が

増えてきました。

ボタン式と鍵盤フリーベース ― 2022/06/08

イタリアのFISITALIAというメーカーから3台の楽器が届きました。

2台はクロマチックボタン式スタンダードベースで、もう1台は鍵盤式フリーベースです。

因みに、クロマチックとは半音階が出せる楽器なので鍵盤式もクロマチックです。

ボタン式のことをクロマチックという意味で書いているのを見ることがありますが

間違いです。

アコーディオン類の楽器では蛇腹の開閉で音程が変わる物がダイアトニックで

それと対となる言葉がクロマチックです。

なので蛇腹の開閉で同じ音程が鳴る鍵盤式はクロマチックという事になります。

鍵盤は普通、クロマチックなので敢えて表記していないだけです。

ボタン式はダイアトニックも存在するので区別する為に

ボタン式クロマチックと併記する場合があります。

ボタン式のことを指す言葉がクロマチックという意味ではありません。

理由を知らずに聞きかじりで書かれたものにはそんな間違いがあったりします。

今回入荷したボタン式は2台とも同じ機種で、

右が41音、HMML、ベースは120です。(チャンバーなし)

ボタン式の一般的な大型は46音ありますがそれより少し小型軽量で

扱いやすくなっています。

それでも音域は鍵盤式の大型と同じなので演奏で困る事はないでしょう。

ボタンはイタリア配列で黒白混在です。(パールタイプ)

フレンチタイプではないのでボタンの直径と間隔は少し広いです。

ボディーカラーは黒ですがグリルカバーのみラメが入っています。

ベースボタンは白パールです。

レジスタースイッチは5個あるので必要な音は揃っています。

蛇腹の内側は赤色です。

こちらはもう一台の方です。

機種は同じで外観以外の仕様も同じです。

こちらは木目仕上げになっています。

ボタンの色、配列は黒い楽器と同じです。

この木目は塗装による半艶仕上げとなっています。

リアルウッドの物はとても高額になりますがこれは塗装で木目に仕上げているので

通常の楽器と価格差がとても大きくはありません。

黒いアコーディオンでも中身は木ですので、塗装の木目仕上げの楽器も

本体自体は木である事に変わりはありません。

木目の楽器は欲しいけど高額になるのは..という方には良い選択と思います。

スイッチも木目仕上げになっています。

これが塗装で仕上げたものか?と思うほど綺麗で自然な木目になっています。

ベースの仕様も黒い楽器と同じです。

蛇腹は表面の見える部分は濃茶で、中はアイボリーでナチュラルな

やさしいイメージに仕上げられています。

こちらは鍵盤式ですが在庫ではなくてお客様のオーダー品です。

37鍵盤、HMML、96ベース、コンバーターフリーベースです。

チャンバーはありませんが、その分、軽量で低価格にできます。

色は黒ですがマット仕上げです。

木目以外でマット仕上げの楽器は初めてのオーダーです。

落ち着いた雰囲気は出ますが指紋などの汚れは目立ちそうです。(拭けば取れます)

この楽器には標準で3つの顎スイッチがつきます。

馴れると顎スイッチはとても便利です。

96ボタンのクロマチック配列フリーベースですが一般的には十分な音域です。

フリーベースというと大きくて、重くて、高価というイメージがありますが

そういう物が万人に必要とは思いません。

全ててんこ盛りにするとそうなりますが、

自分がやりたい事に合った楽器を選ぶと、コストも重さも抑えられます。

フリーベースは基本的に受注生産となりますが、音域や重さ、予算など

用途に合った物を選択する事ができます。

最近のコメント