バンドネオン点検 ― 2023/09/04

バンドネオンの修理、調律を承りました。

作業開始に先立ち、点検と見積りを行いました。

右手側の内部です。

以前に日本国内で整備を行ったと聞いていますが、かなり悪い状態です。

ひと目できちんとした音が出ていない事が分かる程です。

バンドネオンはとても古い物を長く使っている事が多いので

このような状態はいつもの事を思うようになりました。

革製のリードバルブが激しく反っています。

黒い革ですが、見た感じ、手芸用などで売っている物を

切って使ったという感じがします。

革なら何でも良い訳ではなくて、厚さや硬さが似ているでは不十分です。

「それ用」として作られていなければ問題が出ます。

ただ、そういう事は少し時間が経たないと分からないので

修理直後はテキトウな材料でも取り敢えず鳴ってしまう事が

問題を大きくしています。

リードの内側になる方を点検しても同様です。

自然な反りだけではなくて、組付け時にどこかに挟んでできたような

折り目が付いた物もあります。

より小さなリードには薄い樹脂製のリードバルブが付いていますが、

これはフロッピーディスクを切った物とすぐに分かりました。

アコーディオンでも同様の材料で修理されたものを見ますが、

リードバルブとしては硬すぎて雑音が出るので不適です。

きちんとした修理を行っている人は代用品など使わずに、

きちんとした材料を調達して使います。

代用品を使う時点で素人の真似事です。

これも右側のリードですが、サイズが大きくなると状態が酷い事がよく分かります。

内側を見ると、やはり自然な反り以外の施工ミスによる折れ曲がりがあります。

これではまともな音は出ません。

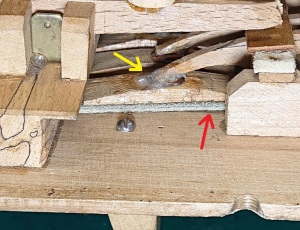

右手側のボタン操作で開閉するバルブです。

斜めになっている所があり、下の穴を完全に塞ぎきれていない所もあります。

空気漏れが多い楽器ですが、これが一因でしょう。

こちらも右手のバルブですが、バンドネオンはボタンの機構の下に位置する

バルブもあるので、修理が大変になります。

ボタンの機構の下になる箇所もバルブが斜めになって空気が漏れている所があります。

赤い矢印部分は隙間ができて空気が漏れている箇所です。

黄色の矢印部分は、本来、柔らかい革を介して

アームとバルブが繋がっているところです。

柔らかい革を間に入れる事で、バルブの面を本体側の面と平行を保って

空気漏れが起きないようにしていますが、

直接接着剤で留める補修がされているので、バルブの面が固定されています。

修理は上のボタンの部品を外さないとできないので大変です。

空気漏れの原因として多いのは蛇腹と本体の合わせ目にあるパッキンシールの

劣化や、施工不良、素材不適合があります。

ここにも硬い革が貼られているので、交換が必要です。

左手側のリードです。

こちらは右手側より幾分、リードバルブの反りが少なく見えます。

恐らく、樹脂製の抑えが効いているのでしょう。

ただ、これも硬過ぎると反りは抑えても開きが悪くなり、

音が弱くなる原因になりますので、適正な部品を使う必要があります。

樹脂部品が重ねていない革は大きく反っています。

同じ長さの革でも樹脂がある所と無い所があるので、

施工後に剥がれたのだと思います。

使う接着剤の選定も重要でうが、やはり、年数が経たないと影響が出ないので

直後はきちんと修理した、という事になるのでしょう。

薄い樹脂部品は材料が定まっていませんね..

リードが異様に磨かれている事も気になります。

恐らく、錆を落とす為に研磨したのだと思いますが、

削り過ぎでリードが消耗している感じがします。

これは大きな問題です。

元には戻れませんし、リードを変えればオリジナルではなくなりますので。

リードの内側は壁があってリードバルブの反りに制限が掛かるので

あまり激しく反っていません。

どちらにしても、全て貼り替えが必要な状態です。

左手側のバルブも傾きが大きい箇所があります。

空気漏れ起きるので修理が必要です。

ボタン下になるバルブも傾いています。

これは面が傾いていますね。

アームとバルブを硬い接着剤で留めて、傾きが残るとこうなります。

という訳で、リードバルブは全数貼り替え、ボタンのバルブの空気漏れ修理、

全体の調律までは必須という結果になりました。

費用も時間も掛かりそうです。

ボタンの分解修理 ― 2023/09/10

フレンチタイプのボタン式アコーディオンの修理を承りました。

不具合の内容は空気漏れです。

ボタンを押していない状態で開いておいた蛇腹を閉じると

大きな力を入れなくても蛇腹が閉じて行くという症状です。

強く閉じると音が出る事もあります。

楽器はPIERMARIAのHMML、MLチャンバーの楽器です。

パッと見は何ともないように見えますが..

表の角部分にヒビがあります。

反対側の角も割れています。

更に、ボタンが並んでいる板状になっている部分と

本体が交わる部分に亀裂があります。

この部分は鍵盤式で割れている事例がよくありますが、

鍵盤式のように大きく張り出していないボタン式で割れている事は珍しいです。

楽器を分解して内側から見るとヒビは内側に達している事が確認できました。

反対側の角部分も同様です。

この割れからの空気漏れも多少はありますが、大部分の空気漏れは別の場所からです。

ボタン部分の付け根が割れた事で楽器が歪んで、ボタンの操作で開閉するバルブからの

空気漏れが主な原因でした。

バルブ1つからは僅かな漏れでもバルブは沢山あるので全体では大きな漏れになります。

という訳で、ボタンの部品を全てバラす必要が出てきました。

まずはボタンのトップを外して行きます。

ボタントップは強くねじ込んであるので外すのが大変です。

92個全て外しました。

ボタントップを外す理由は、その下にあるパネルを外したいからです。

これが外れないとボタンの機構を分解する事ができません。

もしこの板が無ければボタントップは付けたままで分解できるでしょう。

鍵盤式を分解する時は、この板は無いのでそのまま分解できます。

ボタン機構を分解して行きます。

本体の端にある軸2本を引き抜いて、低音側のボタンから順番に外して行きます。

鍵盤より機構が複雑なので気を遣います。

この楽器はチャンバーがあるので、より複雑な機構になっています。

外したボタンの部品です。

ボタン式は全音程が3段に分かれているので部品も3種類になります。

この楽器はボタンが5段なので、3つのうち2つの部品には

ボタンが付く箇所が2つあります。

1音の部品は途中で二股に分かれ、バルブが一つずつ付きます。

これはチャンバーの楽器の特徴です。

チャンバーの有無で1音に付くバルブの数が倍になります。

例えば、41鍵盤の楽器でチャンバーが付くとバルブは82個になります。

ボタンの部品を全て抜き取りました。

この楽器は音域が56音なので、部品も56個あります。

これで本体がフリーになったので割れた部分の接着を行います。

1音分のボタン機構にはバネが1つ入っていますが、

全部で56音分のバネの力が本体には常に掛かっています。

1音分は100gf程度の力ですが合計すると大きな力になります。

ボタンを外せば本体はバネの力が掛からないフリーな状態になります。

取り外した部品ですが56個もあるので置場に困ります。

同じような形ですが、順番が1つでも入れ替わると楽器として機能しません。

この楽器には本体の歪による空気漏れ以外の問題がもう一つあります。

バルブに付いているバルブ材(フェルト、革)の接着剤が劣化して

バルブから剥がれやすくなっています。

実際、以前にバルブ材剥がれによる空気漏れがあり、修理した事があります。

その時は分解せずに1箇所直しただけでしたが、

この機会に全てのバルブの接着を補強します。

バルブは全部で112個あります。

接着の問題でバルブ材がズレている箇所がありました。

本体の歪の問題がなくても、いずれは分解が必要になったでしょう。

革に亀裂がある部位が貼ってあるバルブがありました。

これは製造時からの問題です。

全てのバルブの接着補強を完了し、楽器本体の接着も完了したので

ボタンの部品を一つずつ戻して行きます。

外す時と逆に高音側から2本の軸へ通して行きますが、分解の時とは違います。

戻す時はバルブの当たりのチェックと修正をして行くので時間が何十倍も掛かります。

特にチャンバーのある楽器は2つのバルブの圧を均等にする必要があります。

また、この楽器は伝統的なバルブの固定方法ではない作り方なので

調整が更に困難になります。

一般的にバルブはロウ留めで部品に付けられますが、

この楽器はゴムの部品に通すようになっています。

新品を作成する時はゴムが柔らかく、面に追従しますが修理の時にはゴムが

硬くなっているので調整の誤差が許されず、難しい作業になります。

ロウで留めている物はロウを除去して付け直す面倒はありますが、

面に追従させることができます。

この時の調整次第で最終的な空気漏れの具合が変わりますので、

慎重に進める必要があります。

最初の3音が入りました。

ボタン式は機構が複雑なので組付けも気を遣います。

鍵盤式より楽器が高額になる要因の一つです。

これは何かあった時の修理費にも影響します。

もうすぐ半分。

調整しながら戻しているので、分解する時の何十倍も時間が掛かります。

後半になるとスペースが少ないので組付けが難しくなります。

全てのボタンが戻りました。

角度を変えて見たところです。

ボタン式はボタン裏のパネルが外れるので、両面のパネルが無いと

ご覧のように、楽器の向こう側が見えます。

表のパネルを戻します。

ボタントップを付けて行きます。

1/3完了。

演奏中に外れないようにしっかりとねじ込みますので、段々と手が疲れてきます。

92個入れ終わる頃には腱鞘炎のようになります。

無事に全てのボタンが戻りました。

空気漏れを確認しましたが良好な状態になりました。

ブログで書くと1ページの事ですが、ここまで長く掛かりました。

この楽器は本体が割れて歪ができた事で問題が起きました。

何故本体が割れたのかと言うと、落下させたからです。

車の後ろの荷室へ楽器を載せて、到着後にテールゲートを開けた時に

楽器がゴロンと落ちる、という感じです。

このタイプの事故はちょくちょくあります。

セダンタイプの車なら起きませんが、最近は軽自動車やSUVが多いので

後部荷室を開けると姿勢を崩した楽器が転がり落ちる事があります。

楽器を落とすと最悪の場合、修理不能になりますので、気を付けましょう。

車に楽器を載せる場合、人が乗る所にする方が安心です。

後部は潰れるように作ってあるので追突などで楽器を壊す可能性が高くなります。

バンドネオンの調律 ― 2023/09/26

先日、点検、見積りをさせていただいたバンドネオンの

修理、調律を行いました。

右手のリードですが、改めて見てもリードバルブに問題がある事が

すぐに分かります。

全てのリードバルブを交換した後に調律を行う事になりました。

楽器にはサインが入っていますが、日本人が書くサインには見えないので、

楽器作成時のものか、海外で調律など行った時のものと思います。

楽器にはスタンプもありますが、これは中古として販売した時の

販売店のものでしょう。

鉛筆書きの日本人のものと思われるサインもあります。

この楽器を国内で整備した方のものと思います。

私はサインなど書かない事が殆どです。

みんなで書いたら文字だらけになりますので。

サインを書くより、整備、調律にベストを尽くし、

自分のサイン代わりにしたいと思っています。

右手リードを外しました。

これは低音側3枚ですが、同じ音程にオクターブ上のリードがあるので

実際には6枚になります。

バンドネオンはアコーディオンで言うところのMLになっています。

なのでボタンの数の倍のリードが入っています。

(一部、単音の部分もあります)

付いていたリードバルブは全て外して新しい物を取り付けます。

単に剥がして張替えるだけではなく、古い接着剤や錆、埃の除去、

リードの調整を行います。

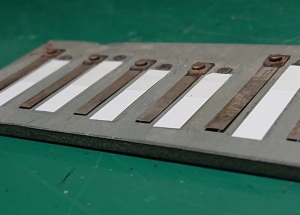

剥がした古いリードバルブです。

見た感じ、オリジナルや海外で交換された物という感じがしません。

手芸店で買った革や適当な樹脂フィルムなどで作成した物と思います。

そういう物では良い働きはできませんし、長持ちもしません。

磁石に張り付くリードバルブもあります。

フロッピーディスクを切った物を使用した事が分かります。

ネット上で代替え材料として紹介している人がいるのか、

アコーディオンでもこれを使って補修しているのを偶に見ます。

硬すぎて明らかに不適な材料です。

自分で交換しても貼り換えると調律が変わるので

調律も行なわないと楽器として成立しません。

リードバルブを新しい物に交換しました。

右手側全てのリードのリードバルブを交換しました。

ここまででも多くの時間が掛かっています。

左手側も同様の作業を行いました。

この楽器は空気漏れが多いので、蛇腹に付いている革パッキンを交換します。

接着剤で革が貼ってありましたが、それ以前の古い接着剤が残っていて

表面の凹凸が激しいので表面を整えます。

接着面を整えました。

バンドネオンは手で締めるネジで蓋を留めますが、

空気漏れを気にしてか、本体が凹む程、ネジを締めている事があります。

ですが、パッキンが劣化していたり、施工が悪かったり、素材が悪ければ

どんなに締めても空気漏れは改善しません。

或いは、別な理由で空気漏れしていれば締めても無駄です。

実際のネジを付けた所ですが、よく見るとネジの頭に傷があります。

恐らく、工具を使ってきつく締めたのでしょう。

でなければこんなに凹む筈がありません。

手で締めるネジなので無理に締めれば問題が出ます。

不思議な事に、古いバンドネオンでこの部分が凹んでいるのは

頻繁に見ますので、常態化しているのでしょう。

手締めで行い、空気漏れが気になる時は修理で対処が必要です。

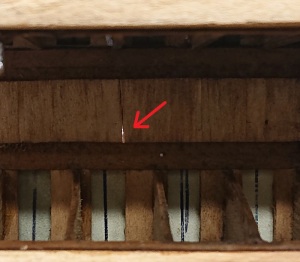

リードやバルブが付いている隔壁となる板ですが

割れがあり小さな隙間があります。

これは暗くして背面から照らしている状態です。

このような隙間が空気漏れの一因です。

割れている場所も表から普通に見ても判断は難しいです。

ネジで部品が留められている部分にも割れと隙間があります。

気付いた隙間は全て修復します。

リードプレートが付く部分ですが、各リードを分けている隔壁の上にある

革パッキンがズレています。

これは内部空気漏れの原因になります。

酷い場合は隣のリードの音が混ざってしまいます。

ずれているところは全て修正接着します。

左手側の大きなリードの隔壁のパッキンもズレがあります。

場所によっては革が薄過ぎるので不適な部分は張替えします。

隔壁そのものに割れがあるところもありました。

これも修復。

ボタン操作で開閉するバルブにズレがある所があります。

空気漏れの原因になりますので悪い所は全て修理します。

ボタンの下に位置するバルブは修理が大変です。

必要な修理が全て終われば最後に調律を行います。

バンドネオンの調律はとても大変なので時間が掛かります。

時間が掛かっただけの費用も掛かりますので高額になりますが

一か月にできる数が限られますので、それで生計を立てていく為には

仕方がありません。

全ての作業が完了しました。

とても時間が掛かりましたが、楽器としてきちんと使えるように

できたと思います。

バンドネオン修理 ― 2023/09/30

先日もバンドネオンの修理、調律を行ったところですが、

新たにバンドネオンの修理を承りました。

今回の修理は、ボタン操作で開閉するバルブとボタンとバルブを繋ぐ

アームの接点の接着剤の劣化?でバルブとアームが分離するので

接着を全てやり直す方が良いですか?という内容です。

楽器が届いて点検してみると驚く事が分かりました。

一部のバルブは大量の接着剤で本体の板とくっついていて

ボタンを押してもボタンが押せず、バルブも開きません。

そういう所が幾つもあります。

接着されているバルブの拡大画像です。

隣のバルブも一緒に接着されている所もあります。

当初の問い合わせ通り、バルブとアームの接点が取れている所もあります。

このバルブもアームとの接点が分離しています。

分離している所は接着すれば解決します。

問題はバルブが接着されている所です。

バルブ自体を接着した感じではなく、バルブの上から接着剤を

流したという感じに見えます。

恐らくですが、アームとバルブの接点を接着しようとしたら

接着剤が大量に出てしまい、不要な所まで流れた..という感じでしょうか?

そうだとしても、何か所もなっているのは不可解ですが、

このままでは使えないので直すしかありません。

問題個所を修理する為のスペースを確保する為に

左右のバルブをボタンごと取り外し、接着されているバルブを剥がしました。

接着剤は思ったほど染み込んでいないので意外と簡単に取れました。

しかし、このままではバルブの当たる面が平らではないので

接着剤を取り除き、面を平らにする必要があります。

作業スペースが狭いので苦労しましたが、接着剤を除去できました。

これは別のボタンで同じような事態になっている所です。

こちらも修理が必要ですが、ボタンの下になっている所なので、

まずは上に載っているボタンを外します。

ボタンの下にあるストッパーの部品も邪魔なので外しました。

これでやっと問題個所に手が入れられます。

この部分は接着剤が広範囲に広がっているので、

バルブ3つ分はりついています。

バルブがはりついた状態でボタンを操作したのだと思いますが、

アームとバルブは分離されています。

或いは、これを修理する為にこのような事態になったのか..

まずは接着剤の影響が少ない左右のバルブを剥がしました。

残ったバルブも外しましたが、接着剤がかなりの量載っています。

接着剤が流れて問題になっている所から全ての接着剤を取り除きました。

あとはバルブを戻せば直ります。

バルブとアームが分離しているので、この部分も修理しながら戻します。

接着されていないバルブで位置のズレが大きくて

空気漏れしている所があるので修理します。

バルブ問題は解決しましたが、ボタンが取れている所の修理が1つあります。

取れたボタンを見ると、バネで繋がっているボタンで、

バネ部分が切れた為に外れたようです。

バネをよく見ると、太さが均一ではないので

オリジナルの部品ではなく、手製のバネで修理したという感じです。

切れたバネを取り外すと、その奥には錆びたバネの残骸が出てきました。

オリジナルは錆びて切れてしまい、手製のバネで修理したという事でしょう。

古いバネや接着剤を取り除き、他のボタンのバネと同じ位の線形と

バネの太さでバネを作成し、ボタンを取り付けて修理完了です。

取り敢えず、楽器の音は出るようになりましたが、

調律の狂いが大きく、雑音も出ています。

内部を見るとリードバルブは大きく反っていて

交換時期になっています。

左手側のリードもこの通りです。

全てのリードバルブを交換した後に調律を行う必要があります。

何故か、バンドネオンはこのような状態の物ばかり見ます。

製造年が古いという事もありますが、リードバルブの反りはあまり

気にしないのでしょうか?

取り敢えず、楽器が鳴るようになった状態を見てもらってから

調律の判断をしていただく為に一旦お返ししました。

最近のコメント