中国製楽器の修理 ― 2022/01/28

ドイツブランドの低価格な中国製アコーディオンの修理を承りました。

症状は2つあり、一つはベースボタンの戻りが悪い箇所がある事、

もう一つは右手の特定の音に異常があるという事です。

最近は色々な楽器で日本ブランドやヨーロッパブランドでアジア生産の物があり、

生産国が分りにくいこともあります。

見分ける方法は単純で、価格です。

日本で販売されているアコーディオンで30万円程度までは中国製と思っていれば

間違いないでしょう。

心配なら販売店に確認してみるだけのことです。

ベースボタンの戻りが悪い箇所があるということでまずは実際に操作しましたが

問題を再現する事ができませんでした。

仕方がないので分解して問題があれば修理する事に。

分解してみてすぐに気付く事は、ボタンが全体に斜めに傾いている箇所が多い事です。

ボタンが斜めになっている所が多いですが、実際に引っ掛かりがあるほど

極端に曲がっている箇所はありませんでした。

ボタンが曲がってしまうのは外からの力によるものですが、

この楽器(中国製楽器全般)はベースボタンの部品が弱いことが一因です。

ボタンの下に繋がる金属製の軸はスチール製で扁平な形状をしています。

扁平なので縦方向は強いですが横方向は弱いです。

ボタンが斜めに傾いているのは全て部品の弱い方向です。

部品の厚さが薄いことはボタンの直径と比較するとわかりやすいです。

ボタンの戻りが悪い事に対する直接的な原因は分かりませんでした。

一つの原因はベースメカニックの磨耗が挙げられます。

中国製の楽器の殆どはボタン操作で動く部分が金属同士の接触になっています。

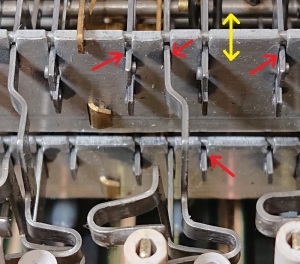

上の画像の黄色い矢印はボタン操作で動く方向です。

赤い矢印の所は金属同士が接触して動く部分です。

楽器が新しいうちは良いのですが頻繁に使うとお互いの金属部品が磨耗して

隙間が生じ、動きに引っ掛かりが出てきます。

そういう部分が時としてボタンが戻らないという不具合を起こします。

今回は取り敢えず、曲がったボタンを修正し、金属同士が動く箇所は

分解しないで清掃する程度で済ませました。

取り敢えず、ボタンの動きに問題は無さそうです。

ですが、この先も頻繁に使って行くと同じ問題が出るでしょう。

これは低コストな楽器故に仕方がない部分です。

特に初心者の場合、特定のベースボタンだけを使う事が多いので

そういう部分は早く磨耗が進むでしょう。

こちらはイタリア製アコーディオンのベースメカニックです。

金属部品の太さがかなり違っているのが分るでしょうか?

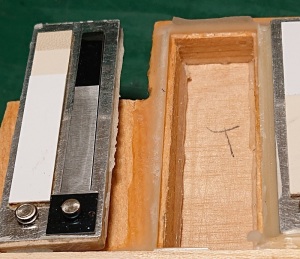

同じイタリア製アコーディオンのベースメカニックを拡大したところです。

ボタンの後に続く軸の太さをボタンの直径と比べてみると中国製とかなり違います。

また、軸の断面は円になっていて、どの方向からも均等な強度を得ています。

凄いのはその先で、断面が円の軸は途中で扁平な薄い形状に変化しています。

力が必要な部分は円柱形で太く、その先の力が大きく掛からない部分は

スリムで場所を取らず、軽量な形状へと変化させています。

中国製と違い素材はアルミニウム合金です。

アルミニウムが主体ですが合金なので軽量と強度を両立した材料です。

そしてアルミニウム合金の部品を受けているのは木です。

これを中国製のように両方金属にすると磨耗が進みます。

木はとても優秀な材料なので磨耗が少なくどちらの部品も耐久性が確保されています。

よく見ると構造上、金属同士が当たる箇所もあるのですが、

そこには塩ビのスリーブ(黄色い部品)が被せてあるので磨耗しにくく、

摩擦の少ない動きを実現しています。

イタリア製でも安い楽器にはこの樹脂のスリーブが省略してある物もあります。

こちらはフランス製Maugeinのベースメカニックですが、

ほぼ、イタリア製と同じ構造と材料です。

ボタンの形状は特徴的なキノコ型ですが後に続く軸は円柱から扁平へと変化し

材料はアルミニウム合金という部分も同じです。

末端は木で受けられていて、金属同士が交差する部分は半透明な樹脂

(多分ポリエチレン)のスリーブが被せてあります。

近年のイタリアやフランスなどヨーロッパのアコーディオンはこのような構造で

耐久性と操作感を向上させ、操作雑音も低減させています。

ヨーロッパの楽器でベースの雑音が大きいのは調整不足か、

構造を簡略化した低価格な物です。

修理楽器に戻ります。

次の問題である右手の異音ですが、点検の結果、リードやリード周辺の発音部分に

原因はなく、原因は楽器の外側にありました。

楽器の外側に原因があるのは意外に思うかも知れませんが時にはあります。

今回の原因はグリルカバーと音の切り替えスイッチの台座が接触する部分で

共振が起きて異音が出ていました。

イタリア製楽器の殆どはグリルカバーとスイッチ部品は接触していない構造ですが

この楽器はスイッチ周りの台座の隙間にカバーが入り込む構造なので接触があります。

接触している部分はどちらも硬いので特定の音で共振すると接触部分で

ノイズが出ることがあります。

この構造は中国製だからではなくて、元々ドイツ製であった頃の構造をそのまま

受け継いでいるだけです。

直接の原因はカバーとスイッチ部品の干渉ですがカバーの変形による

歪みが部品同士の僅かな隙間を生み、共振の原因になっています。

グリルカバーに大きな変形はなく、パッと見には変形しているように見えませんが

定規を当ててみると隙間ができて湾曲がある事が分かります。

別の部分でも定規を当てて見ると湾曲が確認できます。

この楽器のカバーはとても弱いので大切に使っていても

この程度の歪みは出来てくると思います。

湾曲を修正し、カバーとスイッチ部品の接触部は音が出にくいような改良を行い

共振によるノイズはなくなりました。

共振というとピンと来ない方もいると思いますが、先日、同じような症状がある楽器を

持ち主の方と一緒に確認した時には、共鳴と言い換えたら理解してもらえました。

音楽家の方は共鳴の方が馴染みがありますね。

ちなみに、この時は中国製の楽器ではなくて200万円近くするイタリア製の

新品アコーディオンでした。

共振部分はカバーではなくて、スイッチ(レジスター)の部品同士で起きていました。

原因がすぐに特定できれば修理は簡単ですが、音の異常だけに

リード周りに気をとられていると無駄な対策を色々やって時間の浪費と

費用負担が増える事になります。

修理で重要なのは修理技術だけではなくて原因の特定能力です。

偶々修理していたイタリア製の楽器のグリルカバーと

今回修理した中国製楽器のグリルカバーを比べてみました。

左の赤い矢印の方が中国製のカバーで、黄色い矢印の方がイタリア製です。

どちらもアルミニウムでできていますが、

中国製は塗装でイタリア製はセルロイドが張ってあります。

アルミニウム部分の厚さだけを比較しても2倍は違います。

この事でイタリア製の楽器は重くなりますが丈夫になります。

アコーディオンは重い楽器なので少しでも軽い物を選びがちですが

同じ音域、同じ仕様で平均的重さより軽い楽器は何かを犠牲にしている事もあります。

それは強度や耐久性であったり、楽器の響きかも知れません。

中国製の楽器はベースメカニックの耐久性が低い事は前述したとおりですが

他にも弱い部分が幾つかあります。

これはベースの手のひらが当たる部分ですが塗装が剥がれてきています。

楽器は今回の修理品ですが新品から10年使っていない物です。

イタリアやフランスの楽器でも偶にこの部分が塗装仕上げで剥がれている事もあるので

一概に中国製や低価格な楽器だけの問題とは言えませんが。

蛇腹の山になっている部分も弱いです。

演奏時に体に当たる部分は10年以内に摩擦で表面が減ってきます。

イタリア製などではこのような事はまずありません。

50年くらい使っていても変色程度で磨耗がない場合も普通にあります。

金属部品でもステンレスを用いていなかったり、メッキが弱いところがあり、

そういう部分は錆が出てきます。

イタリア製でも起きる場合がありますが、10年以内でこのような事は少ないでしょう。

楽器だけではなくて付属品も同様です。

ソフトケースのパイピング部分が擦れてボロボロになっていますが、

チャックが壊れる場合も多くあります。

付属のベルトも同様に劣化が早いことが多いです。

中国製アコーディオンは低価格なのでアコーディオンを始めるのに不安な方には

良い楽器ですし、必要な物と思っています。

なので、勿論、当店でも扱っています。

ただ、長期間使って行くというより、お試し的な感じの楽器という位置付けです。

また、初期の状態が悪いので輸入後の修正、調律は必須になります。

きちんと整備され、保障が付いた楽器であれば問題なく使って行けます。

イタリア製でもオークションなどて入手する古くて整備されていない楽器より

きちんと整備された中国製の新品の方がずっと良い結果を生むと私は思います。

急な調律変化 ― 2022/01/28

昨年、当店で全体の調律をしていただいた方から連絡があり、

突然、1箇所の調律が狂ったので直して欲しいという事で楽器を送っていただきました。

1箇所だけ急に調律が大きく変化した場合、考えられる事は幾つかありますが

大抵の場合、2つのうちどちらかです。

1つはリードが折れた場合で、もう一つはリードバルブが取れた場合です。

リードは完全に折れると音が出ませんが亀裂が入っただけの場合は鳴ります。

この場合、大きくピッチが下がります。

リードバルブが取れてしまった場合、大きくピッチが上がります。

調律のズレ具合で原因を推測する事ができるということです。

今回はピッチが上がっていたのでリード折れの可能性は低くなりました。

該当部分のリードを点検してみるとやはり、リードバルブが無くなっていました。

異常のある音は蛇腹を閉じる時なのでリードバルブは木枠の内側にあります。

画像の左側(黄色矢印)は正常部分で、右の赤矢印はリードバルブが無い箇所です。

さて、取れたリードバルブは何処に?

できれば同じバルブを使いたいですし、外れた物が楽器内にあると

別の問題を起こす可能性があるので楽器内を探索しました。

大抵の場合、演奏時に下側になる部分の蛇腹の内側にもぐりこんでいますが

探しても見つかりませんでした。

それ以外の場合、ベースリードがある方の角に落ちている事が多いですが

見つかりません。

暫く楽器の中、蛇腹の内側を探してみましたが見つかりませんでした。

楽器の外に出た可能性が高くなりました。

グリルカバーを外して右手のバルブ付近を探すと見つかりました!

演奏する時に下になる最高音のバルブの横にありました。

幸い、リードバルブに折れ癖などはなく再利用できそうなので

元の場所に貼り付けます。

リードバルブは交換部品も持っていますがオリジナルと1箇所だけ変わると

僅かですが音質が変わることがあります。

また音質は殆ど同じでも調律が以前と変わります。

今回はオリジナルを元の位置に戻しますが貼りなおすことで調律が変化するので

貼った後にその部分だけ調律を行って作業を完了しました。

リードバルブがはがれる事は時々あります。

この楽器は古くないので偶々かも知れませんが

古い楽器の場合、接着剤の劣化ではがれる事が多いです。

1つ剥がれた時は他も弱っていて、いつ剥がれてもおかしくないという状況になります。

そうなると安心して演奏できないので全て貼り直しするか、

全てのリードバルブの交換をして全体の調律を行う事になります。

全ての楽器で起きるわけではありませんが、古い中古楽器はこのリスクがあります。

中古は安く入手できますが後の修理費用が掛かるのは仕方がないところです。

今回のように木枠の内側にあるリードバルブが取れた場合、楽器を演奏する事で

上の画像のようにリードの隙間から飛び出て楽器の中に落ちる事があります。

そのまま木枠内に収まってノイズが出たり調律を不安定にする事もあります。

木枠の外にあるものが剥がれた時は楽器内に落ちるのが確定ですね。

今回の場合、木枠の内側で剥がれたリードバルブは

木枠の空気が出入りする穴を通り抜け、上の画像のように

鍵盤を押した時に開くバルブを通り抜けて楽器の外に出ます。

グリルカバーの中に落ちる事もあれば外に出てどこかへ行ってしまう事もあります。

納品前の整備 ― 2022/01/30

新品のチェコ製ボタン式アコーディオンの整備を行っています。

これはお渡し前に行っている修正作業です。

輸入した楽器は新品であっても不具合が必ずあるので必須の作業です。

中国製は勿論ですが、イタリア製でもフランス製でも有名ブランドでも同じです。

調律のずれを修正し、調律をご希望に合わせる為に全体の調律も行います。

このため、ご購入を決めていただいてもすぐに楽器をお渡しする事ができません。

全体の点検、不良部分の修正、リードの調整などを完了し、

最終的に調律を行いますが、調律の途中で異音が確認されたので修理を行っています。

右手のMリードで一番低い音で蛇腹を開く時に少し大きめの音を出すと

ノイズが混ざる現象です。

調律を中断し、該当リードのある木枠を楽器から外し、該当音のリードを外しました。

蛇腹を開いた時は木枠の内側にあるリードが鳴るので、リードを外してみないと

原因が分からないですし、対処もできません。

内側のリードや貼ってあるリードバルブに異常はありませんでした。

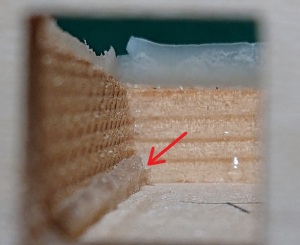

木枠内をよく見ると角の部分に木枠を作製する時に使う接着剤が

それなりに沢山はみ出ているのを見つけました。

内側のリードが大きく振動した時にこの部分と干渉しているのでしょう。

角度を変えて見ると内側に張り出しているのが分ります。

僅かな量ですが低い音はリードの幅があるので木枠内のスペースに余裕がなく、

リードと干渉する事もあります。

ある程度大きな音で鳴らさないと分らないという事もあり、

簡易な点検では見落とされる可能性が高く、

ユーザーが不具合に気付くのはそれなりに上達してからになるでしょう。

当店では全てのリードを調律しているのでこのような不具合の見落としも少なくなります。

それでも気付かずに納品される場合もあると思いますが、

そういう場合は保証修理で対応させていただいています。

保障が切れていても簡易な修理であればずっと無償ですし、

大変な修理や調律でも通常料金の3割り引きです。(新品をご購入の場合)

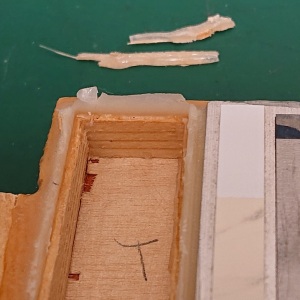

はみ出ている接着剤を取り除きました。

木の一部が欠けましたが合板の表面層なので問題ありません。

元通りにリードを取り付け、楽器に戻して異音が消えた事を確認しました。

その後は調律作業を続行しました。

冒頭にも書きましたが、お渡し前の点検、修正、調律を行う事で

完全な状態の楽器をお渡しする事ができます。

実施しているのは外観や鍵盤、ボタン、スイッチの作動などは勿論ですが

リード一つずつの発音、調律を実施しています。

実施しない場合、弱い音の発音が悪い箇所、強い音で発音が止まる箇所が出ます。

弱い音の発音が悪い箇所はMリードの高音域やHリードで起き易く、

強い音で発音が止まるのはMリードの低音域やLリードで起きやすいです。

リードが1つだけ鳴るスイッチ(Hのみ、Mのみ、Lのみ)にした状態で

蛇腹を開く時と閉じる時、とても弱い音、とても強い音で全ての音を試してみます。

問題がある箇所は販売店に相談して修理してもらいましょう。

但し、程度というものがあります。

電子楽器ではないので多少のバラつきは許容する必要があります。

調律のズレはMLやHMリードのスイッチで波が付く、M、L、Hの単リードの音で

オクターブ違いの同音を2つ鳴らした時に波が付く、MMリードで蛇腹の開閉で

波の速さが違って聴こえるなどの症状が出ます。

リードは蛇腹を開く時と閉じる時で別の物が鳴るので両方で比較する必要があります。

ベースの方ではベース単音を鳴らすとざわついた感じの音が出る場合、

調律がずれています。

同じベース音で蛇腹の開閉での音の違いが出る時もズレがあります。

和音の方では分りにくいのでベース単音で行うのがコツです。

空気漏れもアコーディオンにとって大きな問題ですが、この場合のチェック方法は..

1.左右共に一番沢山のリードが鳴るスイッチを選択し、

2.空気ボタンを押して蛇腹を開いて少し空気を貯め、

3.鍵盤もボタンも何も押さない状態で大きな音を出す要領で蛇腹を閉じてみます。

これで蛇腹をある程度閉じる事ができたり、音が鳴る場合は空気漏れがあります。

初心者は強く蛇腹を閉じられないのでうまく判断できないかも知れません。

何も押さないで蛇腹を閉じると故障するという事を聞くことがありますが

これは都市伝説で、実際に壊れる事はありません。

実際、それで壊れたというアコーディオンを見た事もありませんし、

聞いたこともありません。

本当にその程度で壊れるようなアコーディオンは奏者がff(フォルテッシモ)で

演奏したら壊れますので最初からダメな楽器です。(実際には壊れません!!)

常人よりかなり筋肉を鍛えている人がffで演奏する以上のパワーで閉じたり、

50年以上経過した古い楽器の場合は壊れるかも知れません。

蛇腹を開く方で空気漏れの度合いを測る事もできますが

閉じる方で検査する方が問題がよく分かります。

新品の楽器を購入した場合はこのような事に注意してみると

楽器の状態が把握できますので手元に届いたら確認してみる事をお勧めいたします。

Maugeinの整備 ― 2022/01/31

新品で入荷したフランスMaugeinの販売前整備をしています。

右手側のリードを取り出しました。

この楽器は右49音、MMという仕様なのでリードは

49×2×2 で、196 あります。

別途ベース側には72のリードがあるので合計で268になります。

フレンチタイプのボタン式なのでリードは木枠に釘で留められています。

この事によりフレンチタイプ特有の音色が得られています。

リードがロウ留めされていて外観だけフレンチタイプという楽器もあるので

フレンチタイプをお求めの場合、仕様の確認は必須となります。

中を見れば確実に判断できますので不安な場合は販売店で

見せてもらうと良いでしょう。

リードはイタリア製のハンドメイドが使われています。

矢印の所にあるリベットの頭に不規則な打痕があるリードは

ハンドメイドかハンドメイドタイプのどちらかで、平らなものや綺麗なドーム状、

網目のような痕が付いているのは量産品になります。

この楽器は右手49音、MMの小型軽量な楽器ですが

音の妥協はしていないので、ハンドメイドリードの釘留めです。

Maugeinは比較的丁寧な作りで大きな問題はまずありませんが

細かい問題は幾つも内在しています。

これは全てのメーカーにある事です。

有名ブランドでも、プロが使っているブランドでも必ずあります。

当店で扱っている物は問題ナシなどと言うつもりは全くなく、

全ての楽器は新品でも修正、調律作業を必ず行っています。

上の画像はリードを木枠の内側から見たところです。

内側に付いているリードの隙間にバラつきがあるので

漏れている光の幅が違っているのが分ると思います。

一番左のリードは隙間が大きくて光が多く漏れています。

このリードは弱い音の反応が遅いので修正します。

この作業は行わなくても全ての音が鳴りますが均一な発音は望めません。

全ての音が出るというだけで合格にはなりません。(少なくともウチでは)

リードの調整に関しては、実施していないメーカーもあるという事を

イタリアで修理を教わっている時に聞きました。

Maugeinはそういう感じはありませんが修理などで来る楽器で

調整されていない物を見るといつもこの言葉を思い出します。

新品楽器でも大胆な修正を行う時はあります。

これはベースリードですが、派手に削っています。

ベースリードの穴の位置が楽器と僅かにずれていて有効面積が減るので

木枠の修正をしているところです。

僅か数ミリのことなので修正しなくても、普通に音は出て、普通に演奏もできます。

ですが、当店を選んでいただき、高価な楽器を購入される訳ですので

完全な状態の物をお渡ししたいという思いで実施しています。

この作業ですが2020年にも行っています。

この時はイタリアの高級機でした。

高価な高級機でも安価な楽器でも妥協はしたくありません。

楽器に限らずですが、工業製品、特に手作業の部分がある物は

昔から「アタリ」、「ハズレ」があるという事はよく言われています。

当店で販売する楽器は可能な限りの修正と全体の調律を行っています。

これは楽器が持つ性能を100%得られるように、不具合が出ないように、

という目的で行っています。

なので、当店の楽器は全てアタリです..と言いたいところですが、

何となく胡散臭いので、ハズレなしです、と言っておきます。

こちらはベースの左手の手のひらが当たる部分のカバーの内側です。

穴が空いている所に張ってある網ですが、接着してあるものの

何となく心もとないので補強接着します。

何故、ベースの網をわざわざ補強接着するのかというと、

その直下に複雑構造のベースメカニックがあり、

網の一部が剥がれて接触すれば演奏に支障が出るからです。

上の画像はその直下にあるベースメカニックです。

ベースボタンからの動きを直交する金属棒に伝えて

所望の音が出るようにする複雑機構です。

ボタン1つで和音が出るのはこのような機構があるからです。

和音のボタンを押した時に3箇所の突起が直交する金属棒に接触して

3つのバルブが開いて3音鳴るしくみです。

矢印部分は直交する接触点ですが、微妙な調整を手作業で1つずつ行います。

この数はこの楽器の場合、176箇所あります。

176箇所ある交点の僅かな隙間を手作業で調整して組み上げて行きます。

80ベースの楽器で176なので120ベースではもっと大変になります。

網の接着補強を完了しました。

ベース部分の点検なども行い問題がなかったのでこのまま閉じます。

新品の楽器でベースの音や動作に問題がなくても

必ずこのように一度分解して点検を行い、必要があれば修正など行います。

今回のように不具合はなくても予防的な処置を行い、

楽器が安定して長く使って行けるような処置を行う事もあります。

先日、ブログ記事にしましたがこの楽器は中国製ではないので

ベースボタンの部品を受けているのは木です。

楽器の内外の点検、修正を完了した後は全てのリードに対して調律を行います。

これでお渡しできる状態になりますが、

この楽器のように比較的元の状態が良くて、リードの数が少ない物でも

最低3日は掛かる作業になります。

なので休みなく作業を行ったとしても、ひと月に整備できるのは10台までです。

実際には5~10日は掛かる楽器が殆どですし、休みも頂きますので

ひと月にお渡しできる楽器は4、5台が限界です。

もっとも、そんなに楽器が売れる事はないので何も問題ありませんが..

剪定 ― 2022/01/31

1月も終わりで寒い日が続きます。

店先で何年も放置しているミニバラの剪定をしました。

鉢の土を入れ替えていないので剪定しても良い状態にはならないでしょう。

9月はこんな感じでした。

昨年の冬に越冬できずに枯れたと思ったハイビスカスは奇跡の復活で

葉を付けましたが、今年は試しに袋を被せてみました。

春までに枯れずに残るでしょうか..

最近のコメント