ラスト納屋橋 ― 2022/01/12

昨年末に名古屋で有名な饅頭が1月10日で販売を終了するという事を書きました。

今日は1月12日なので既に工場が閉鎖されている筈です。

昨年末に食べたのが食べ納めと思っていましたが..

なんと、今日1つ頂いてしまいました!

いつも昼食を頂いている近くの喫茶店の常連さんからです。

最終日の10日は凄い行列だったというニュースを見ましたが

よく手に入ったなぁ..

思いがけず、最後の納屋橋まんじゅうを頂く事になりました。

これで本当の食べ納めです。

でも、会社は廃業ではなく、後の復帰の可能性もゼロではないようです。

今までありがとうございました、そしてまた会う日まで..

中古の販売前整備 ― 2022/01/14

中古として販売していた楽器をご購入いただけることになったので

販売前の整備と調律を行いました。

楽器は新品で購入して8年しか使っていないイタリア製の物です。

あまりない不良を見つけました。

リード周りにある不良の検査と修理、リードの調整など行っている時に

異常に気付きました。

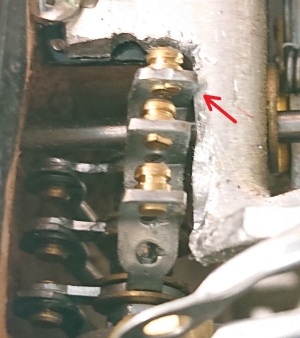

この楽器はチャンバーがありますが、チャンバーのリードの木枠に問題があります。

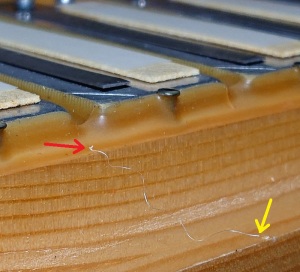

矢印の箇所ですが何が問題か分かるでしょうか?

拡大してみたところです。

リードが取り付けてある木枠の下部と楽器本体が接する部分に

目視できる程の隙間があります。

どの程度の隙間か調べるために細く切った紙を差し込んでみると

簡単に紙が入って行きます。

紙が止まるまで差し込みペンで印を付けました。

木枠を取り外して紙に書いた印と重ねると

中心部分にまで達している事が分かりました。

範囲も広くこのままでは問題が大きいので修理する事にしました。

この部分に隙間があると空気が漏れるために音が弱くなる、余分な空気を消費する、

隣接するリードが鳴ってしまうなどの問題が起きます。

隙間がある原因は恐らく加工不良です。

木が反って起きる場合もありますがその場合はもっと範囲が広くなりますので。

リードの調整を一つずつ全てのリードで実施します。

これは新品でも中古でも必ず行っています。

理由は必ず問題があるからです。

異常がある場合は修正を行いますが、実際、新品のイタリア製楽器でも

無数に修正を実施する事になります。

どのメーカーが良いとか悪いとかは殆どなく、一様にある程度の問題が残っています。

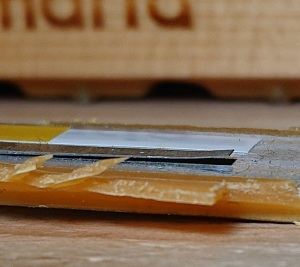

上の画像はリードではなくリードに貼ってある薄い樹脂製のバルブに

ちょっとした問題があります。

実際には音は出ますし一般には問題と判断していないレベルのものでしょう。

画像中に3対のリードがありますが、四角に囲ったところを注目してみると、

リード先端の位置とリードバルブの先端の位置に違いがある事が分かります。

一番左にあるリードはリードの先端とリードバルブの先端の位置の違いは僅かです。

リードバルブはリードより少し長くするのでこの位置は正しい調整です。

真ん中のリードと右端のリードではリードの先端よりリードバルブが長いです。

特に右端のリードではかなり長くなっています。

バルブがリードよりも長いと抵抗になりますので発音が弱くなりますので

リードの長さに合わせてカットします。

リードは音程により長さが変わりますがこの楽器の場合、

リードバルブは同じ位の長さに切っておいたものを貼って行ったというところでしょうか?

これを見て自分の楽器のバルブを調整しようとしないでください。

調律に影響しますので単に切るだけでは済みません。

また、実際には見えていない木枠の内側にも同じことが起きているので

表だけ実施すると蛇腹の開閉で音が不均一になります。

リードバルブを切ったり調整したりすると調律が変わります。

最後に全体の調律を行うので各部の調整ができますが調律を実施しないのであれば

リード周りを触ると調律がずれてしまうので部分だけ修理するという事が

できない楽器という認識が必要です。

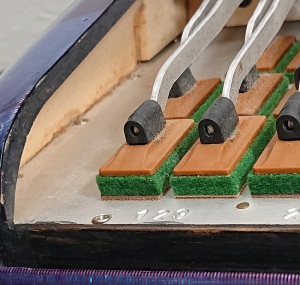

ベースリードの方にも問題が見つかりました。

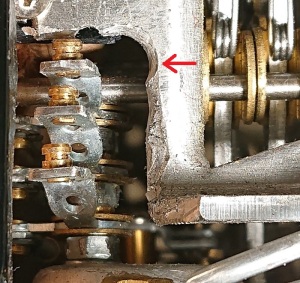

リードではなくて音の切り替えをするレジスターの機構に問題があります。

上の画像はレジスターの機構の部分ですが、スイッチを押した時のカチッとした

感触を作る事と、スイッチを押して決定したセッティングが振動などで

ずれてしまわないようにする為の機構部分です。

スライドする5枚の薄いアルミニウム合金の部分に2つの窪みが作ってあり

それに噛み合うように薄い銅合金の板バネを接触させる事でクリックを作っています。

このスライドする板とバネの位置がずれていてうまく噛み合っていません。

黄色の矢印部分は一番上のスライドする板にバネが掛かっていませんし、

一番下のバネは板に接触していないので内側に入り込んでいます。(赤矢印)

バネの位置を修正して固定しなおしました。

これで5枚のスライドする板とバネの位置が完全に一致しました。

こんな小さな事ですが使用上の問題が出ます。

ただ、初心者の方には異常に気付けないかも知れません。

気付かない程度の事ならいいのでは?と思うかも知れませんが、

知らないで使い続ける事は良いものを知らずに時間が経過するという事です。

練習の効果が出なかったり、本当の能力を知らずにやめてしまうかも知れません。

整備ができていない楽器を使うのは安く購入できても失うものが大きいです。

楽器を安く買う事が目的ではない筈です。

全てのリードと発音に関わる機構などの修理、修正が完了しました。

最後に全体の調律を行います。

お客様からMMの波の速さについてのご希望を事前に確認しているので

それに合わせた調律を行います。

調律を行うとリードが消耗するので最小限にしか行わないという事を言う

業者があるという話を時々聞きますが調律で消耗するのは僅かです。

リードの寿命に影響するような事は絶対にありません。

基準を440Hzから442Hzにする程度でも全く問題ありません。

余程不慣れな人が調律するというなら話は別ですが..

この楽器はそんなに古くないのでベースのバンド(ベースストラップ)は

見た感じの傷みは少ないですが新品に交換します。

蛇腹操作やベース操作の要となる重要な部品ですので。

ベースストラップを外す為にベースの底板を表向きにしてみると

小さな問題を発見しました。

板にある開口部に張ってある網が少し剥がれています。

小さな問題と書きましたが意外と大きな問題になる事もある部分です。

板を外して裏から見ると張ってある網の一部が浮いていることがわかりました。

内側に張ってあるセルロイドの端に亀裂があり剥がれている箇所も見つかりました。

このよう剥がれなどは大した問題ではないように思いますが

演奏中にベースの異常を誘発する事があるので実は問題が大きいです。

ベースの板の裏面の小さな剥がれ等が大きな問題になる理由は、

その直下にベース機構がギッシリと詰まっているからです。

ベースの板の裏面と機構に設けられた空間は

少ない所では5ミリ程度しかない場合もあります。

なので僅かな網の剥がれがベースの操作に問題を起こす事もあります。

演奏中に音が出たままで戻らないとか絶対に起きて欲しくない事象です。

空気ボタンの動きがあまり良くないという問題もありました。

これも戻り不良による空気漏れの問題が出る事があるので無視できません。

原因は板の穴の内側の加工不良です。

穴の内面が黒くなっている所はボタンと干渉している部分です。

網を張り直し、空気ボタンの穴の内面も研磨しました。

内側の剥がれたセルロイドも直しました。

これでベースメカニックへの干渉の不安はなくなりました。

新しいベースストラップを用意しました。

上の物が元々付いていた物です。

表から見ると綺麗でしたが内面は擦れて白くなっています。

金具類も全て新品にします。

ベースストラップは金具で固定されていますが交換のためには

金具を外す必要があります。(矢印部分)

この楽器は37鍵盤ですが120ベースあるので余白の空間が少なく

工具が入れにくいため金具の取り外し、取り付けに苦労します。

グリルカバーの網は剥がれなどの問題はありませんでしたが

銀色が目立ち過ぎて野暮ったいので少し濃い色の物に張替えました。

見た目がグッと引き締まりました。

内外の問題の修理、全体の調律を完了し、外観の整備も終えて

背負いベルトを新品に交換しました。

これでやっとお客様にお渡しする事ができます。

人が行う事ですので慎重に作業をしても問題が出ることがあります。

その為に保障を付けていますので安心してお使いいただけます。

コンサーティーナの調律 ― 2022/01/17

昨年12月にお預かりしたコンサーティーナの調律を行いました。

調律の前に別の問題があるので修理を行いました。

ボタンの戻りが悪く、音が出たままになったり、音の切れが悪い症状です。

原因はボタン周りの汚れ、酸化などによるものと判断し、

分解清掃を行う事にしました。

ボタン上のパネルを外したところです。

ボタンの上の部分は酸化して艶がありませんが原因はこれだけではなさそうです。

ボタンが動く際に摩擦する部分は艶が出ていますが全てのボタンの周囲を

清掃します。

パネル側のボタンが通る穴です。

周囲に巻いてあるフェルトが黒く汚れているのでこちら側も清掃します。

ボタン周りの分解清掃を完了しました。

ボタンの動きが良くなり音の切れも改善しました。

右手側が終わったら左側も同じ事を行います。

ボタンの修理が完了し、調律前の発音に関わる部分の不具合を直して行きます。

当店では調律の費用の中にそういった修正、修理作業が含まれています。

何故なら発音に関わる修理やリード周りの問題を修理すると必ず調律が変わるので

そのような修理を行う時は調律が必須になるためです。

単に音程を合わせる調律を行うだけでは楽器として良い状態にはならないので

無意味です。

このコンサーティーナは専用リードなのでリードを簡単に外せます。

蛇腹の開く方と閉じる方で鳴るリードも独立しています。

アコーディオンリードでは蛇腹の開閉で鳴るリードは1本ずつ

合計2本で1対になっています。

発音の悪いリードでリードの調整をしてもあまり改善しない場合があります。

このリードもその一つですが原因はリードの先端部分の隙間が多いためです。

アコーディオンでも中国製や精度の低いリードメーカーの物では時々あります。

アコーディオンなどではリベットで留めてあるので先端の隙間を狭くする事は

簡単ではありません。

コンサーティーナ専用リードはリード自体をネジ留めしているので

ネジを緩める事でリードの位置を調整する事ができます。

ネジを緩めて先端の隙間を減らしました。

これで発音は改善します。

文章で書くと簡単ですが実際にはネジを緩めるとリードは

フリーになるので前後左右動きます。

その状態でリードの前と左右をフレームと接触しないように

尚且つ隙間を少なくするように位置を決め、ネジ留めしなければなりません。

ネジを締めるとリードがズレたするので難しい作業です。

下手に行うと元より発音が悪くなりかねません。

また、この作業を行うと絶対に調律が変わるので後の調律が必須です。

こちらはうっすらと錆が出ているリードです。

錆の茶色になっている部分を除去しました。

黒くまだらに残っている部分までは除去しません。

これが消えるまで研磨したらリードが薄くなります。

それは調律で削る量よりとても大きいのでリードの寿命に影響します。

調律で削る程度であれば何度調律しても問題ありません。

業者によってはできないと言うところもあるようです。

実際には調律で削る程度でリードの寿命を縮める事はありません。

440Hzを442Hzにするような場合でも何も問題ありません。

それが本当なら数回調律を繰り返した中古楽器は

リードの残り寿命を気にする為に調律を放棄して使い続ける、

という事になってしまいますが、実際にはそんな事はありません。

余程調律が下手で何度も削り直すような事があれば

そんな事があるのかも知れませんが..

リードを外したところですが、矢印部分に段差があるのが気になりました。

リードを取り付けた状態で真横から見ると段差がある部分に隙間ができています。

隙間から空気が漏れて効率が落ちますので修正を行う事にしました。

段差を無くす加工を行いました。

リードフレームと本体の木の部分の隙間が減りました。

右手側のリードの調整、リードバルブの不良部分の交換を完了したので

今度は左手側の修正です。

左手側のリードバルブを交換しました。

薄い黄土色のリードバルブは交換した部分です。

右手側より反りが大きい箇所が多かったので交換箇所が多くなりました。

革製のパッキンがずれている箇所が幾つかありますので

ずれないように修理します。

左手側もリードバルブの交換、リードの調整、

発音に関わる不良箇所の修理を完了しました。

ここまでやってようやく調律へ進むことができます。

後は全体の調律を行うのみです。

調律を完了し、出荷を待つ状態です。

手前にあるのは交換したリードバルブです。

後は梱包して発送するだけです。

フレンチボタンの調律 ― 2022/01/19

購入して15年経過したアコーディオンのベースボタンが戻らなくなり

鳴ったままになっているという症状の修理を承りました。

楽器を点検してみると、15年経過していて調律の狂いが大きい事、

内部の汚れが進んでいる事から併せて調律、清掃も行う事になりました。

当店では全体の調律を行う場合、発音に関わる調整、内部清掃など

費用に含まれていますので調律をすれば清掃も済みます。

ベースボタンが戻らない原因は大きな衝撃が加わった事による部品の異常でした。

その状態でボタンを強く操作したので部品の変形が更に進んだ感じです。

別件でボタンの傾きもありました。

修理は難しいものではなく短時間で終わりました。

アコーディオンの不具合は修理時間よりも原因調査の時間の方が

長く掛かる事がありますが今回はそんな感じでした。

ベースボタンですがこの楽器はイタリア製のフレンチタイプのボタン式ですので

ボタンは頭が大きく軸が細いキノコ型です。

これはフレンチタイプのボタン式の特徴の一つです。

蛇腹の内側ですが、カビが出ています。

高温多湿の状態で長く使わないでいるとカビが出やすくなります。

大抵、蛇腹の内側に出ますがリードを留めているロウの表面に出ることもあります。

この楽器はフレンチタイプですがリードがロウ留めです。

幸いロウの方はカビは出ていませんでした。

フレンチタイプのボタン式アコーディオンの大きな特徴として

鋭く明るい音色がありますがその元となっているのはリードを木枠に

釘で留めている事です。

これがフレンチタイプの最大の特徴と思いますが、

中にはリードをロウ留めしている外観的にフレンチな楽器も存在します。

柔らかい音が好みの場合はそういう楽器を選ぶ方法もあります。

新規で作製する場合は選択できる事もあります。

右手側のリードです。

木枠に溶融したロウでリードを留めていますが、この部分だけ施工が

綺麗ではありません。

一度、修理か何かで取り外しをしたのかも知れません。

音への影響がある可能性もあるので修正します。

同じくリードの右手側です。

リードの隙間の調整がマチマチです。

発音に影響しますがこれは使用中に変化しないので

製造時の調整が不十分であると言えます。

当店では調律を行う場合、全てのリードに対して点検を行い

必要がある箇所は調整を行います。

大抵の場合、殆どのリードを調整する事になります。

それくらいアコーディオンの初期状態は良くありません。

2つのリードを1つの釘で留めていますがこれはリードの仮止め的な意味で

釘留めのリードと同じ効果を狙ったものではありません。

実際、上の画像でも釘の頭がリードフレームに当たっていない箇所もあります。

この楽器はエントリーモデルという位置付けと思いますが、

使われているリードは標準リードです。

リードをフレームに留めているリベットの頭が平らな事で分かります。

その他、模様のような痕が付いている場合もあります。

いずれも機械で打ち付ける為にこのようになります。

これは当店で在庫している同じ音域を持つフランスMaugeinの楽器のリードです。

リードを留めているリベットの頭が不規則な多面体になっています。

このようなリードはハンドメイドかハンドメイドタイプリードです。

人がハンマーで留めるために不規則な形状になります。

フレンチタイプの最大の特徴であるリードの釘留めも見て取れます。

ロウの代わりに3~4本の釘で木枠に留めてあります。

木枠とリードの間には密度の高いコルクシートが挟んであります。

この事により強くてシャープなフレンチボタンの特徴的な音が発生します。

一つ前の画像と見比べると木枠に空いた四角い穴の形の違いに気付きます。

角が丸い四角形は綺麗な仕上げに見えますが穴の有効面積は狭くなります。

Maugeinの木枠の穴は角がある四角です。

角が丸い穴は回転するツールで自動で加工するには簡単で便利です。

角をしっかり作るにはその方法は使えないので面倒な加工が必要ですが

穴の面積を最大に使えるので楽器の性能としては有利になります。

楽器の中身を細かく観察すると色々なものが見えてきて面白いです。

修理品に戻ります。

今度はベースリードです。

やはりリードの隙間がマチマチで調整が不足していることがわかります。

これらは調律の前に全て調整します。

調整する事で調律が変化するので必ず調律の前に行います。

調律後に問題が見つかって修正した場合はその部分だけ改めて調律をやり直します。

見えていない木枠の内側にも同じ数だけリードがあり、調整も必要ですので

全体としてはかなりの数になります。

この楽器は右側 MM 46音、ベース側 4セットリードなので、リードの数は

46×2×2=184 と 12×2×4=96 で、合計280のリードが内蔵されています。

一般的な鍵盤式41音、HMMLでは400を超えるリードが内蔵されています。

ベースリードに面白いものを見つけました。

木枠に糸くずのような物が付いています。

吹き飛ばそうとしても飛んで行かないので良く見ると

片端がリードを留めているロウの中に埋まっていました。(赤矢印)

黄色い矢印はフリーになっている端です。

恐らく、リードを木枠にロウ留めする作業者の髪の毛と思います。

白髪というより薄い髪色の縮れ毛という感じで、多分イタリア人?のものです。

端をピンセットで掴んで伸ばすとそれなりの長さがあり、

上にあるリードに届いてしまうと不具合が出ますので引っ張って取り除きました。

これも製造時からの小さな不具合ですね。

当店では新品を販売する前に全体の調律を行いますが、

持込みで調律を行う場合と同様に細部の点検、修正を行いますので

製造時のエラーも殆ど無くすことができます。

リードを留めているロウに小さな亀裂がありました。

他にも数箇所確認しましたがロウの劣化が進んで脆くなってきている兆候です。

今の時点では問題はないのでこのままにします。

あと10年以上経過すると問題が出てくるかも知れません。

問題というのは調律が不安定になる、雑音が発生する、異常な音が出るなど

楽器として使って行けないような症状です。

酷い場合はリードが外れて落ちます。

リードを留めているロウは殆どの場合、天然の蜜蝋を主成分としたものなので

成分が常に一定ではありません。

その為、早いものでは製造から20年程度で劣化が問題になってきます。

通常40年を過ぎると問題が大きくなってきますが

場合によっては50年経っても大丈夫な時もあります。

古い中古楽器ではこの部分の改修が必要になる事を承知している必要があります。

中古楽器でロウを改めて販売している事はほぼありません。

また、この改修作業は時間と費用が大きく掛かります。

ベースリードの内側の方のリードで隙間が異常に多い箇所を発見しました。

全てのリードを点検しているので通常見えていない裏面の異常も見つけられます。

木枠の内側にあるリードで外から作業できませんので取り外しました。

外すとリード全体が大きく持ち上がっていて、

尚且つ先端の5ミリ程度は角度が大きく付いている事が判りました。

これは明らかな異常ですがリードを取り付ける時には気付く筈です。

なので、その後の調律作業で曲げてしまったのかも知れません。

この状態では誰でも気付くほど発音が遅れる筈です。

ですがベースリードは同時に4~6のリードが鳴るので(この楽器の場合)

一つの発音が遅れても初心者には気付きにくいです。

異常のあるリードを修正しました。

この後、元通りに木枠へロウで接着します。

このようなリード周りの修正、修理を全てのリードで完了すれば

後は全体の調律を行うだけです。

調律を行う前に内部清掃を行います。

15年分の埃が溜まっていますので。

これは右手のグリルカバーを外した内側です。

演奏する時に下側になる位置は埃が堆積する場所です。

この楽器も予想通り、多くの埃が溜まっています。

清掃後です。

アコーディオンは演奏で空気を大量に取り込みますので埃も溜まります。

エアコンのフィルターと同じですね。

最近のエアコンのように自動清掃機能はないので数年間隔で清掃が必要です。

清掃を兼ねて定期的な調律を行うと良いでしょう。(清掃費用は調律費に含むので)

調律には無関係ですが、ボタンの後ろのパネルを外しました。

ボタン式の楽器は裏面にパネルがあり、分解する事ができます。

通常、調律では分解の必要はない部分ですが清掃の為に開けました。

予想通り、パネルの裏には埃が沢山あります。

ボタンの裏側の部分にも..

ボタン裏側の清掃が完了しました。

その他、楽器の内側も清掃します。

ベースのメカニック部分も清掃しますが今回はベースボタンの修理時に完了しました。

リードの調整、内部清掃が終わったら全体の調律へ進みます。

ちょっと時間が飛んで、調律を完了し最後の仕上げです。

楽器の表のメーカーロゴですが金属の凸で描かれているタイプです。

このタイプは表面の金属の内側が樹脂で満たされていますが、

金属と樹脂が剥がれる事があります。

この楽器では金属部分が剥がれて浮いています。

修理しようと思いましたが既に修理を試みた感じで、樹脂と金属の間に

接着剤が入って固まっているため、元に戻すことができませんでした。

剥がれや割れなどの修理はそのままの状態で修理に出す事をお勧めします。

ロゴ全体が剥がれたらしく接着剤で修理したのか沢山の接着剤が

はみ出た状態で固まっています。

文字の表面まで接着剤で汚れてしまっています。

はみ出て固まった部分の修正は大変なので表面の接着剤だけ除去しました。

これでもかなり見栄えが良くなりました。

調律が完了し、内外共に綺麗なりましたので

後はお客様へお返しするだけです。

販売品の整備 ― 2022/01/23

ご注文により入荷したイタリア製の新品アコーディオンの整備をしています。

ボタン式の楽器でイタリア製ですが日本ではあまり名前を知られていない物です。

このメーカーが特別に悪いという事はなく、

全ての新品楽器には必ず何か問題が残っています。

なのでお渡し前の整備と調律は必須となります。

有名なメーカーや高額な楽器がきちんとしているという事はなく

どんな物でも調整が必要なのは同様です。

ベース側の蓋を開けて点検する時に小さな問題を見つけました。

発音に関係ない部分ですが、新品アコーディオンでも

開けられる所は全て開けて点検しています。

ベースの蓋を開けたところ、

ベースメカニックのすぐ上の部分に異物があるのを見つけました。

恐らく樹脂製の蓋を加工した時の屑でしょう。

取り出してみると20ミリ以上ありました。

ベースの部分にこれだけのサイズの異物がある場合、

バルブに挟まって空気漏れや音漏れが出る事が懸念されます。

そうなってから修理するととても大変なので早い段階で見つかって良かったです。

今度はボタンの裏側に異物を発見しました。

この楽器はボタン式で、ボタン式の楽器では背面に大きく開口する蓋が付いています。

その部分を開けて点検した時に見つけました。

取り出してみるとこちらも40ミリ近くある大きな異物です。

やはりアルミ製の蓋部分を加工した時に出たのではないかと思います。

内部の部品は加工した物を組み付けるので後で屑が出る事は少ないでしょう。

この異物もバルブに挟まると空気漏れや音漏れが出ますし、

バルブから内部へ入ってしまうとリードの発音を邪魔する事になります。

事前に取り除く事ができて良かったです。

このボタン裏のパネルを外す事はボタンやレジスターに異常がなければ

外して点検する事は一般的にはないと思います。

今回、発音やボタンの動作に問題はありませんでしたが開けて点検を行いました。

当店では異常の有無に関わらず、開けられる所は全て開けてみて

異常がないか確認し、このような加工屑が目視できていなくても

存在する事を前提にして清掃を行っています。

楽器内部の問題も見つかりました。

画像は右手側のリードが並んでいる木枠を外したところです。

レジスターの操作により開閉するシャッターが閉じきらずに僅かに開く事が

時々起きることが確認されました。(矢印部分)

この程度の隙間で音が出てしまう事もないので

楽器を鳴らした時の異常は何もありませんでした。

それでも場合によっては音が出る可能性がありますし、

この部分から空気漏れが起きているのでロスが生じます。

空気漏れには2つの種類があり、鍵盤、ボタンを押していない時に漏れる事と、

ボタンや鍵盤を押した時のみ、該当部分の空気が発音の経路以外に漏れて

余分に消費されるという事があります。

今回は後者です。

一般的に後者は気付きにくいので、このように目視できる異常により判る事が多いです。

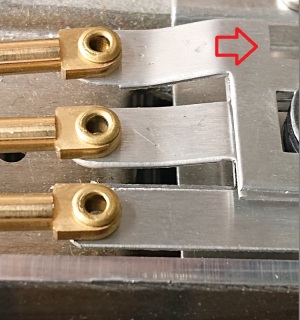

レジスターが閉じきらない時がある原因は2つありました。

この楽器はMMLなのでレジスター操作で3つのシャッター制御されています。

この制御を行う元となる薄い板状のパーツが上の画像です。

3枚重なっているのが分ると思いますが左右にそれぞれスライドします。

一番上の板が右(矢印方向)にスライドすると小さな問題が出ます。

一番上の板が右にスライドしたところですが、すぐ下の板の部分と

上の板のカーブしているパーツが干渉しています。(矢印部分)

ここが触れると規定の位置に停止したパーツがずれてしまう原因になります。

結果、シャッターが少し開いたり、全開にならなかったりします。

パーツ同士が干渉しないように修正しました。

作業は単純ですが原因を見つける事は容易ではありません。

もう一つの原因は矢印部分で部品の干渉がある事でした。

分りやすいように、というか、修正作業のため、部品同士を繋ぐロッドを外しました。

3段になっている部品はそれぞれ左右に動きますが、一番上の部品は

一番右になる位置にすると隣のパーツにぶつかっています。(矢印部分)

まだ可動できるのに部品がぶつかる事で範囲を狭めています。

下の2つは最も右に動かしても隙間が空いているので問題なしです。

3段の部品を最も左に寄せた場合ですが、この時は何も問題なしです。

部品が干渉しないように部品の一部を削って可動範囲を広げました。(矢印部分)

これも作業は簡単ですが原因の特定が大変な部類です。

レジスターのシャッターは完全に閉じるようになりました。

通常は調整するだけで全開、全閉に設定できますが、

今回は調整では対応できず、別な問題があったという事例です。

この他には全てのリードの調整、リードバルブや木枠、ロウ留めの問題などを

点検、修正し、最後に調律を行います。

調律は予めお客様のお好みのMMの波の速さを確認しているので

それに合わせて調整します。

部分的な修正調律ではなく、完全な全体の調律を販売前に実施しています。

時間も手間も掛かりますが実施する事により、

弱い音でもきちんと出る、とても強い音で発音が止まらない、

蛇腹の開と閉で同じ音が出る、オクターブユニゾンで波が付かないなど

楽器として基本的なことが実現します。

最近のコメント