バンドネオンの調律 ― 2015/07/22

プロ奏者の方からバンドネオンの調律を承りました。

バンドネオンで有名な Alfred Arnold の物です。

メーカーに関わらず、バンドネオンが来る時は古い場合が多いです。

蓋を開けると使った分だけの埃が堆積しています。

バンドネオンは大きな空気バルブで大量の空気を出し入れする場合が多いので

アコーディオンより埃の侵入が多いのかも知れません。

Alfred Arnold のAAマークがスタンプされています。

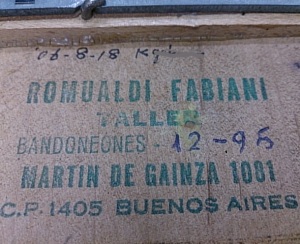

こちらのスタンプは販売店の物と思います。

1995年12月にブエノスアイレス整備された中古でしょうか?

日付表記の順番から日本で書かれた物でない事が分かります。

スタンプの上には手書きのサインがあります。

2006年8月18日 K.....というサインです。(画像処理で一部を消しています)

日付表記の順番から日本で書かれたものでしょう。

日本で整備された日付なのか、購入した時の日付なのかは不明です。

古いのは勿論ですが、応急的な修理が目立ちます。

リードやボタンが取り付けてある板には端から端までの長い亀裂があり、

セロハンテープで補修されています。

バルブの下の所にある亀裂には布ガムテープが貼ってある箇所も..

リードバルブは古くなっており、硬化と反りが出ています。

ここまでの状態になると全て交換する必要があります。

その時々で交換補修されたらしく、色々な皮がバラバラに使われています。

左端の黄色い皮はアコーディオン用の物で補修したものと思います。

反りを取る為に表面に切れ込みを入れた箇所もありますが

応急処置程度にしかなりません。

古い皮の上には透明な樹脂の薄い板が貼ってあり、反りを抑制しています。

これらはいかにも日本で補修された感じがします。

この補修をして反りによる雑音が取れても発音は悪くなるので意味がありません。

皮以外にも薄いフィルム状のリードバルブも貼られています。

リードバルブを全て取り去る作業を行いました。

薄いフィルム状のリードバルブは、表が艶のある黒で

裏が艶の無い茶色です。

以前にもアコーディオンの補修で見た事がありますが、

このフィルム状の物は磁性体が塗布されたフィルムです。

ご覧の様に磁石に付きます。

磁気テープほど薄くないので恐らく、フロッピーディスクを切った物でしょう。

やはり、これらは日本に来てからの処置の様な気がします。

名器Alfred Arnoldも、セロハンテープやフロッピーディスクの補修では台無しです。

このバンドネオンはかなりの回数の調律をしているか、

調律に不慣れな人が調律を行ったか、大きく音程を動かす調律をした物です。

何故ならリードが極端に薄くなっている箇所が多数あるからです。

調律はリードを削って行いますので過度に削ると薄くなります。

一般的な範囲の調律で上手に行えば数十回程度の調律で

リードが問題になる程の消耗をする事はありません。

上の写真のリードは先端が薄くなって一部、穴が空いて光が通っています。

先端が薄いリードが多いので全体のピッチを高くする作業を行ったようです。

この楽器はA=442Hzになっている感じですので、恐らく

製造時にA=440Hz以下だったものを日本の基準の442Hzへ上げたのだと思います。

ですが、一度だけ2Hz程度上げてもここまで薄くはならないと思います。

ここまで薄いと調律を行うのが難しくなりますし、音にも影響が出ます。

バンドネオンはアコーディオンと違い、一枚の板に多数のリードが載っているので

部分的に交換するのは大変な手間です。

大きくピッチが下がっている箇所も多数あり、

リードが折れかかっている可能性もあります。

ですが、多くのリードを交換するのは時間も費用も掛かりますので、

取り敢えず、調律で頑張ってみるしか無さそうです。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://accordion.asablo.jp/blog/2015/07/22/7950941/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。