440→442 ― 2022/07/04

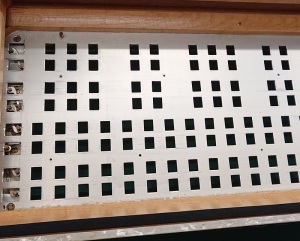

先日ブログに書いた左右で調律が違う?というアコーディオンですが

右手のスイッチの設定に問題がある事がわかりレジスターの修理をしました。

その後、各部の細かい修正、リードの調整などを完了させ、

最後に全体の調律を行います。

右手側の調律を完了しベース側に移るところです。

この楽器は全体がA=440Hzに調整されているため、日本の標準になっている

A=442Hzへ全体を高く調律し直します。

調律の変化量が多いのでちょっと大変な作業になります。

A=440Hzというのは、真ん中のA(ラ)の音が440Hzになっているという事です。

世界基準は440Hzですがが地域などによって440~446Hz程度の

範囲で違いがあります。

日本は間を取って442Hzという感じでしょうか?

日本では特に指定しない限り、ピアノは442で調律され、

オーケストラでは442が標準になっています。

アコーディオンも正規で日本に入ってくる物は442になっています。

ヨーロッパで直接買った物や海外からネットで購入した物、

中国製の物は440の場合が多いです。

2Hzの違いですが、一人で演奏している時は問題ありません。

他のアコーディオンやピアノ等と演奏する場合に2Hzの違いが問題となります。

アコーディオン同士で演奏する場合440と442が混ざると確実に分ります。

アコーディオンでバンドや合奏など行う場合は442で調律しておくと良いでしょう。

調律を完了し、蛇腹の内側に付いていたカビも除去しました。

最後は楽器を磨いて外観を整えます。

右手スイッチの中央に窪みがありましたが、これは恐らく石が入っていたのでしょう。

という訳で、ラインストーンを入れました。

後は発送するのみです。

交換して取り外した部品です。

再利用できませんが楽器と一緒にお返ししています。

ボディー割れの修理 ― 2022/07/06

2012年に当店で新品で購入していただいたアコーディオンの調律を承りました。

以前にも調律をしているので初回という訳ではありません。

10年経っているので一般的には2、3回の全体調律を実施している場合が多いです。

調律と併せて角部分の割れの修理のご依頼もありました。

これが該当部分ですが、ヒビ割れは表面のセルロイドのみで

内部の木は割れていませんし、空気漏れなどが起きる箇所ではないので

表面的な修理で見積りをしました。

ところが..

楽器の点検中に鍵盤の違和感を感じました。

鍵盤を上から見ると低音から高音にかけて鍵盤が高くなっています。

この症状は大きな問題がある事を示唆します。

懸念される問題箇所を見てみると..やっぱりという感じでした。

鍵盤の付け根付近と本体の合わさる部分に大きな亀裂があります。

ここが割れると鍵盤のバネに押されて周囲の部材が押されて変形し

鍵盤の高さが高くなります。

実際には鍵盤が高くなったのではなくて周囲が下がったという状態です。

大抵の場合、片側だけ割れるので鍵盤高さが音程に伴い傾斜します。

両方割れたら鍵盤が異様に高くなるのですぐに異常に気付きます。

グリルカバーの凹みもあります。

鍵盤の付け根のボディーが割れている事やグリルカバーの凹みからみて

扱いが少し乱暴なのではないかと想像できます。

アコーディオンは重いので楽器が移動している時は大きなエネルギーを持っています。

なのでゆっくり当てたとか、ちょっとぶつけただけという感じでも

大きなダメージを受ける事があります。

この楽器にはご購入いただいた時に内蔵マイクの取り付けを行いました。

マイクの基盤はグリルカバーの内側なのでグリルカバーが凹むと

下にある基盤にも問題が起きます。

グリルカバーを外したところですが、基盤が曲がっているのが分ります。

幸い、テストしてみると問題なく作動しました。

基盤や部品が付いているので変形修正作業が

何も付いていない時より大変になります。

鍵盤部のボディー割れを修理する場合、鍵盤を全て外す必要があります。

鍵盤の下には10年分の埃が堆積しているので外した時は清掃のチャンスです。

細い直線状の毛のようなものが多いので多分、猫か犬が同居しているのでしょう。

こうした動物の毛が楽器内に入ると問題が起きますので

可能であれば楽器と近づけないように配慮し、抜け毛などを吸い込まないように

気をつけている必要があります。

楽器に限らずですが精密機械を扱う店などに動物がいない事は必然です。

家庭では難しい場合もあると思いますが気にしている事は大事です。

鍵盤下の清掃してスッキリしました。

鍵盤を外して清掃を行うと損傷の程度が見えてきます。

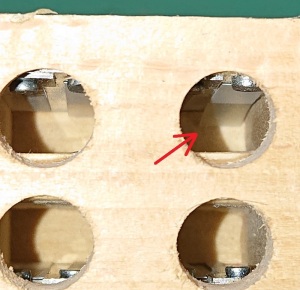

楽器の外側に見えていたヒビは内側まで達していました。

グリルカバーを留める為の部品を外して別の角度から内側を見ると

割れがかなり大きいことが分ります。

この部分はアコーディオン本体で一番薄くて弱い部分です。

ただ接着するだけでは再発しますので確実な接着と補強が必要です。

補強はしっかりしたいのですがスペースが少ないので難しい作業になります。

接着と補強を行い完全に固定されるまで次の作業へ入れません。

ベースボタン落ち ― 2022/07/09

楽器を落下させてしまい、ベースボタンが落ちてしまったという状況の

修理を承りました。

持ち込まれた楽器を見ると72ベースのコードボタンが全て

押し込まれ状態で戻ってきていません。

音も出たままになっています。

ソフトケースに入れた状態で落下させたということで

楽器の外観に損傷がないので落差はあまり無かったのでしょう。

ベースメカニックを確認すると、演奏で押す場合よりも

更に深い位置で止まっているボタンもあります。

こうなってしまうとボタンを全て外して一つずつ戻して行くしかありません。

という訳で、コードボタンを全て抜きました。

抜く時は全て一度に外せます。

ボタンを戻す時は一つずつ嵌めて行く事になります。

全てのボタンを戻して動作も問題ありません。

72ボタンの楽器なので比較的簡単でした..が、

そんなに簡単ではないのがベースメカニックです。

ボタンを戻すだけで問題なく直る場合もありますが、

今回はこの状態でボタンを何も押さずに蛇腹を閉じると

幾つかの音が出てしまいます。

空気漏れの状態ですね。

という訳で最初からやり直しです。

コードボタンを全て外しました。

ベースメカニックのはこんな感じで細い針金状の部品が多数あります。

細くて強度も持たせていないので強い衝撃でボタンに押されると

変形してしまうことがあります。

そうするとボタンが押されなくてもバルブが少し開いて音が出る状態になります。

この状態になった場合はボタンを単に戻すだけではなく、

メカニックの調整を行いながらボタンを戻すとても時間の掛かる作業になります。

調整を行いながらボタンを全て戻し、問題なく使えるようになりました。

この楽器は当店で販売した物ではありませんが

内蔵マイクを付けさせていただきました。

強い衝撃を受けているので念のため、マイクのテストも行いましたが

問題なく使えました。

偶然ですが、色やデザインが似た内蔵マイク付きの楽器が揃いました。

もう一つは先日から修理を行っている物です。

ボディー割れ修理2 ― 2022/07/10

先日、当店でご購入いただいた楽器の調律を承りましたが

鍵盤付け根部分のボディーが割れている事が分り、

その部分の修理を開始したという事を書きました。

あれから修理、調律を進めて本日、完了しました。

割れてしまった部分ですが修理して隙間が見えなくなりました。

白や赤などのセルロイド張りのボディーは不規則な模様が入っているので

傷や修復の跡が目立たないのが良いところです。

一般的な黒の場合は本体割れを修理しただけではそれなりに目だってしまいます。

グリルカバーの変形も修正しました。

内蔵マイクの動作も問題ありませんでした。

この楽器は右手のスイッチの動きが悪かったので

鍵盤を外してスッキリしている今のうちに機構の分解清掃を行いました。

リードの下にある板(茶色)を外すと下にスライドする梯子状の薄い板があります。

この隙間はとても狭く、異物が入ると動きが悪くなります。

音の切り替えに関わる部品を全て外して清掃しました。

元通りに戻せば動きが軽くなる筈です。

音の切り替え機構の問題はなくなりました。

本体割れも修理できたので鍵盤を戻して行きます。

鍵盤を全て戻し、スイッチを取り付けて修理完了です。

今度はベース側です。

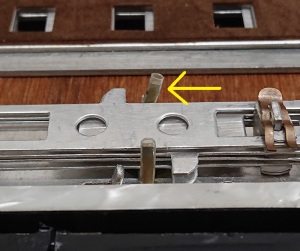

リードの木枠を外したところですが、音の切り替えスイッチを動かしてみると

完全にオープンにならない部分があります。

先ほど、右手で分解清掃した梯子状の板と同じ部品ですが、

きちんと所定の位置で停止していないために全開になっていません。

この状態ではリードへの空気の出入りが制限され、発音が弱くなったり

ピッチの低下が起きますので修理が必要です。

シャッターが完全に開いていない原因は部品の変形です。

矢印部分の金属部品ですが本来は手前にある部品のように

垂直になっていなければなりません。

ですが、部品が曲がって斜めに傾いています。

このためにシャッターの位置がずれています。

部品を修正すれば直りますが、この部分が曲がる原因は

切り替えスイッチを2つ以上、同時に強く押す事で起きます。

そんな事を意図的にする人はいませんが、ベースのスイッチは

本体の表面に飛び出ている形状なので、ソフトケースに入れている状態などで

どこかにぶつけたり、何かが当たったりするとスイッチを2つ以上同時に

強く押される場合があります。

或いは、置いてある楽器を倒してスイッチが床に押される事もあります。

ボディーの割れやグリルカバーの変形など、楽器移動時などの扱いに

問題があるように感じます。

重さがある楽器なので移動する時や置く時は極力、ゆっくりと行う事です。

アコーディオンは重たくて塊感がある楽器なので何となく丈夫な印象がありますが

実際には中身の空間が広い薄い木の箱です。

重いのは金属部品が中に沢山あるからなので

中の空間が詰まっている訳ではありません。

ボーリングの球のような感じではないという事ですね。

本体の修理が完了し、リードの調整など発音に関わる部分の修正を行い、

最後に全体の調律を行って全ての作業が完了しました。

鍵盤を上からみても高さが同じになりました。

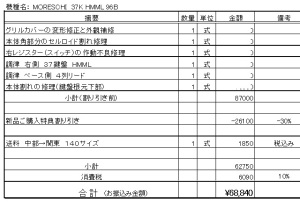

これは請求書ですが、今回は全体の調律に加えてボディーの割れなどの

不具合がみつかり修理費が初期の見積りより多くなりました。

この楽器は当店で新品でご購入いただいた物で、すでに10年経っています。

それでも調律や修理費用は標準費用から3割引きになります。

今回のように大掛かりな修理が必要になった場合は大きなメリットがあります。

改造や交換部品が必要になる場合は適用外ですが

修理や調律の費用が抑えられますので維持費が安く済みます。

この割引きに期限はありません。

当店がなくなるまでは..

BeBe Medusa ― 2022/07/11

Bébé Medusaという耳慣れないブランドのアコーディオンの調律を行う事になりました。

この楽器、知っている人は知っているという、業界?では有名な物です。

楽器自体は中国のGolden Cupというメーカーの物で、当店でも取り扱いがあります。

今回は少し前に当店でレッスンを始めた方が使っている物で、

使っている人も音がちょっとおかしい所がある、と言っていましたが

教えている講師から、音が気持ち悪いので見て欲しいということで呼ばれ、

点検した結果、全体の調律が必要という事になりました。

こちらがその楽器です。

緑色のセルロイドが綺麗な小さなボタン式です。

同じ楽器を2016年に2台だけ輸入した事があります。

当時、低価格なボタン式が無かったので気軽に始められる楽器が必要と考えて

中国製のボタン式と鍵盤式を入れる事にしました。

当時の売価は税別12万円にしましたが、この機種はボタンの間隔が狭く

弾き辛い部分があったので最初の2台で止めて、もうひと回り大きな物に変えました。

1台の整備には何日も掛かるので全く割りに合わないのですが

必要な物として今も販売を続けています。

そして今、同じ事を考える人が同じように販売を開始したということです。

これを販売しているのは、チャラン・ポ・ランタンという姉妹ユニットで

アコーディオンを演奏している小春さんという方です。

当店にも来ていただいた事があるので実際にお会いした事もある方です。

同じ事をしても知名度が桁違いで、

一日で500台以上の受注が取れたという事なので驚きです。

ウチは2009年開業ですが、まだ500台も売っていませんけど..

以下は販売サイトからの一部引用ですが、コストを切り詰めて

可能な限り低価格で販売し、気軽に始められるように、という考えなのだと分ります。

実際、この楽器を買って当店にレッスンで来た人がいる訳なので

効果アリという事になります。

-----

「手頃なアコーディオンを販売したらもっと気楽にアコーディオンを手にしてなんだったら未来のアコーディオンプレイヤーがちゃっかり増えたりなんかするんじゃなかろうか。」

「こちらで販売するアコーディオンはおそらく高級な、しっかりとした、劇的に質の良い、といった楽器ではないかもしれない けれど 」

「Bébé Medusaは保証がつきません。

保証がつかないというのもありこの値段にすることができました。」

保証がつかないというのもありこの値段にすることができました。」

さて、調律を始める事になりましたが、同じメーカーの物を扱っているので、

単に調律をすれば済む物ではないという事は分っています。

程度の差はありますがイタリア製の高級機でもこれは同じです。

音程のズレは聴いて分りますが、発音の悪い箇所も幾つかあります。

この楽器は点検はされている筈ですが、調整まではしていないと思うので

これは当然のことでしょう。

そこは購入する人も理解している筈です。

まずは右手側のリードから点検です。

リードを多数取り付けた木枠の端を楽器に留めるとても重要な部分ですが

この金具がきちんと固定されていません。

ネジが完全に締まっておらず、金具も傾いています。

楽器として良い状態にする為に、ここの修正は必須です。

右手のリードですが、リードとリードの周囲にあるフレームとの隙間が

各音によってバラバラです。

これはリードの大きさによって最適な調整が必要な箇所ですが

そこまでの調整はできていない状態なので発音が悪い箇所が点在します。

調律の前に全てのリードの調整をして行きます。

こちらも右手のリードですが、やはりリードの隙間の調整がバラバラです。

まあ、このメーカーの物は自分でも販売しているので見慣れた光景です。

リードに貼ってある薄い樹脂や革の弁(リードバルブ)に反りがあります。

表側だけではなく、木枠の内側も同様です。

これも全て修正して行きます。

リードを木枠に留めているロウの質がイタリアの物と違うので

ロウがひび割れやすいという特徴があります。

上の矢印部分はちょっとヒビが入っています。

元からヒビが入っているところは少ないのですが、蝋が弱いので

リードの修正作業などでもロウに問題が出てきて作業が難航します。

ベース側のリードです。

表に見えているリードバルブの反りは既に修正してあります。

ベースの方も木枠の内側のリードバルブの反りがありますので

修正作業が必要です。

これは修正前の革製のリードバルブですが、反りがあります。

よくみると上に貼ってある金属のバネの変形も多いです。

このメーカーでは樹脂の方はそんなに変形はありませんが

革の方は新品の時から反りや変形が多数あり、いつも修正が大変です。

こちらもベースリードですが、革の上の薄い金属バネの変形があります。

本来は革に沿って隙間なく平面的に接していなければなりません。

これもベースリードの木枠の内側ですが、なんと、2箇所にクモの巣がありました。

楽器が完成した状態では密閉されていてこのような事にはならないと思いますので

恐らく中国での生産過程で木枠にリードを付けた状態で

楽器に取り付けられるまでの間の放置期間中のことでしょう。

蜘蛛は見つかりませんでしたが、リードに問題が出るので除去します。

こんな感じで外来種は入ってくるのでしょうか?

ヒアリとかセアカゴケグモみたいに害がある物は話題になりますが

気付かずに色々なものが入ってきているかも知れませんね。

という訳で、調律に入る前に行う事が沢山あります。

中国製の楽器ではいつもの事なので特に驚きはありません。

点検の結果はこんな感じですが、実際の作業はまた追って書きます。

過去にも当店で販売する楽器の事を書いた事があります。

最近のコメント