BeBe Medusa 2 ― 2022/07/12

中国製Goldencupのボタン式アコーディオンのOEMである

BeBe Medusaの調律を行う事になり、点検に引き続き

調律前の修正作業を行いました。

点検で見つかった、リードの木枠を固定する金具のネジの緩み部分です。

金具は斜めになっているので木枠の固定も良い状態ではないと思います。

緩んでいるネジを締めれば終わり、と思っていましたが..

ちょっと締めたところで簡単に折れてしまいました。

ネジを最後まで締めていなかったのではなくて、

それ以上入らない状況だったのだと思います。

下穴が不十分だったのか、木の節が奥にあったのか、そんなところでしょうか?

一旦金具を外してきちんと取り付けし直す事にしました。

金具を外すと最初に取り付けたと思われるネジ穴が出てきました。

その部分にはベルトを留める金具のナットを付ける穴があって

ネジが有効にならなかったので位置を変えたようです。

ネジの位置を変更した事で金具が水平になっていない事が分りました。

金具を水平にする為に穴を加工します。

ネジが折れた所は折れたネジが残っていてネジを入れられないので位置を変えました。

最初から金具に予備の穴があったのでそれを利用。

リードの木枠3本をきちんと固定する事ができました。

リードの調整を行います。

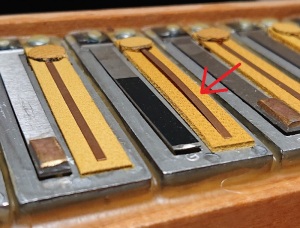

リードの調整が不十分のため、隙間が音程によってバラバラです。

黄矢印部分は狭く、赤い所は広過ぎです。

この隙間は広くても狭くても問題が出ますので全てのリードに対して調整します。

具体的には弱い音の出始めが遅い、強い音で音が出ないなどです。

この調整を行うと調律が変わりますので必ず調律とセットで行います。

当店では調律の費用の中でリードの調整も含みます。

このような調整不足はイタリア製などのアコーディオンでも見られます。

高価な物でも中国製に近いような場合もあります。

また、これが原因で音が出にくい場合、どんなに弾いても時間が経っても

改善する事はありません。

使っていれば段々良くなるという事はありませんので、

そういうことを言ってその場を誤魔化す所は信用できません。

発音が悪い場合は早いうちに購入店へクレームを出すか

諦めて全体の調律を行うなどした方が良いでしょう。

表に見えているリードだけではなく、裏面にあるリードも調整が必要です。

裏面になっているリードも隙間がバラバラになっています。

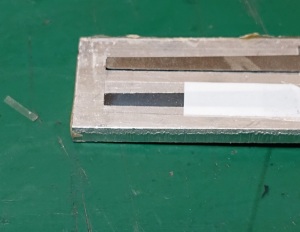

これは内側から光を当てて見たところですが

リード先端の光の漏れ具合が均一でない事が分ります。

この方法はリードバルブが貼ってあるリードは光が通らないのでできません。

高音域の小さなリードにはリードバルブは付いていないので

この方法で確認する事ができます。

裏面のリードを調整する場合、木枠から取り外さないとできない場合もあります。

なので不良箇所が多い楽器ではとても時間が掛かります。

音がうまく出ていないリードではリードが偏って取り付けられている事があります。

これも裏から光を当てて見たところですが、リードの周囲の隙間に

偏りがある事が分ります。

このような場合も修正作業を行います。

Goldencupの癖として問題なのが調律によるリードの削り過ぎです。

リードの先を削り過ぎて短くなっている部分が全体の5%程度あります。

何故か裏面側のリードに限定しています。

撮影の露出を調整すると分りやすくなります。

リードの先端が斜めに短くなっています。

この場合、発音の開始が悪くなりますが、直すにはリードを交換するしかありません。

Goldencupの場合、これは楽器の仕様と判断し、交換までは行いません。

リードの調整を行いできる限り、発音を良くする事までで対処しています。

どうしても、という場合は実費でリード交換を検討するということになります。

発音を含め、良い楽器が欲しいという事であれば中国製を選ばないという

選択を検討しなければなりません。

費用を抑えた普及品なので多くを求めても無理な部分があります。

イタリア製などのアコーディオンではこのような事は殆どありません。

中古などで不適切な調律を行った物で見られることはあります。

古いバンドネオンなどでは時々ある事です。

通常の調律ではこのような事はありませんので

調律は何度でも繰り返し行っても問題ありません。

木枠固定金具の修正、リードの隙間調整、リードバルブの修正を行い、

右手側のリードの調整を完了しました。

これはベース側のリードです。

右手側と同様にリードの隙間調整ができていない事が分ります。

ベース側も全てのリードに対して調整を行います。

低音のリードは長さが長くなって行きますが、リードバルブも樹脂ではなく

革製になり、より長いリードでは金属製の細いバネで押さえるようになっています。

このバネは強く押さえ過ぎると発音が悪くなります。

また、水平にリードバルブに沿っている必要があります。

矢印部分のバネは中央が浮いているので修正が必要です。

ぱっと見では単に中央部分が少し曲がっているだけのように見えましたが、

バネの根元を少し持ち上げてみると、実際の湾曲はとても大きく

リードバルブを必要以上に強く押し付けていた事が分ります。

水平に見えるバネでも根元を持ち上げるとこのようになる部分もあるので要注意です。

バネも全て点検し、必要があれば修正します。

Goldencupのもう一つの癖ですが、革製のリードバルブの品質が悪く

全体の30~50%は最初から反っていて問題が出ます。

表側の修正は簡単ですが内側は取り外して行うしかありません。

これも時間が掛かる作業になります。

樹脂製のリードバルブでも問題はあります。

内側に貼ってあるリードバルブが長過ぎて木枠の内側の壁に当たっています。

イタリアの安いコンサーティーナでもよくある事例です。

このままでは問題が出るので先端を短くします。

これは樹脂だけではなく革の物でも起きる問題です。

リードバルブの先端を切りました。

ベース側も木枠を留めている金具に問題がありました。

木枠をベストな位置に調整しなおすと金具の調整範囲を超えてしまうので

穴を延長する必要が出てきました。

金具の穴を広げる作業を行いました。

これで全てのリード周りの修理は完了しました。

この後は調律ですが、他の問題もあるので少し修正が必要です。

つづきは次回。

BeBe Medusa 3 ― 2022/07/13

低価格なボタン式アコーディオン、BeBe Medusaの調律を行っています。

調律前に必要な修正作業を全て終え、調律を行いました。

楽器を受け取った時に素の状態の調律を調べておきました。

元々、「音が気持ち悪い」という事から調律を実施する事になったので

元の状態がどの程度か気になったからです。

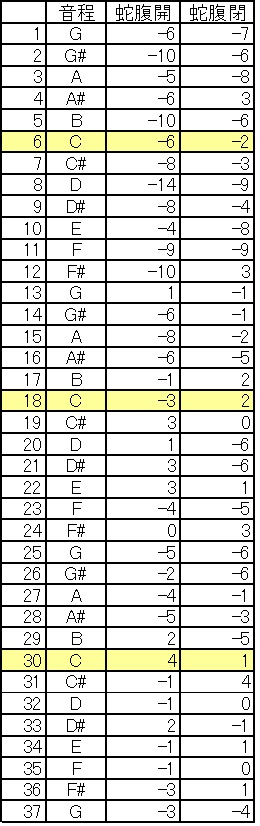

これは実際に調律を測定して表にしたものです。(右手側)

この楽器は右手側が37音、リードセットはMMです。

アコーディオンは蛇腹を開く時と閉じる時は同じ音程でも別のリードが鳴ります。

なので1音につき2つの調律が記録されています。

リードセットはMMなので調律をずらしていないMと、

意図的にピッチを上げてあるM+がありますが、

今回は調律をずらしていないMだけを記録しました。

数値はセント(cent)という単位で書いてあります。

セントとは、半音の音程差を100で割った値を1とする数値です。

つまり、0セントと100セントでは半音違うという事です。

この表では真ん中のラの音を440Hzとした時の音を基準として測定しています。

0がズレが全くない状態で、+は高い方へ、-は低い方へずれている事を意味します。

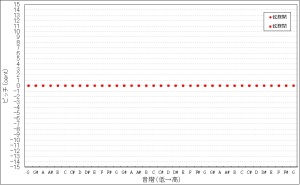

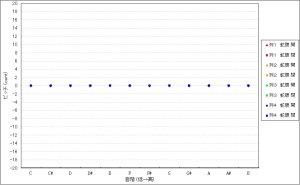

右手の調律を調べた値をグラフにしました。

調律のズレ幅がかなりある事がひと目で判ります。

全体に9セント程度の幅を持っており、低音ほど低い方へずれている傾向があります。

中心は0よりも低い方へ偏っており、平均値は-3セントなので

全体としてはA=440Hzより低くなっていることが分ります。

平均で3セント低いので大体A=439Hzという事になります。

日本の標準はA=442Hzなのでそれよりかなり低い音になっています。

大きくずれがある所では-10セントもあります。

これだけのズレがある事で「音が気持ち悪い」と感じたのでしょう。

以前に当店で販売する鍵盤式のGoldencupの整備前の調律も

大体こんな感じだったので予想の範囲です。

これは全てのリードが完全に調律された理想状態のグラフです。

この状態を目指して調律して行きます。

ただし、A=440Hzで調整します。

日本の標準は442Hzでピアノも大抵そうなっています。

日本に正規で輸入されるアコーディオンも442Hzです。

本当は442Hzで調整したいのですが、この楽器は前回ブログで書いたように

リードの先端が調律で極端に削られて短くなっているところがあるため、

442Hzまで高くする事は諦めるしかありません。

440Hzの場合、ソロで演奏していれば問題ありませんが、

他のアコーディオンなどと合奏する場合は少し影響が出ます。

ベースの方の調律も測定しました。

ベースリードは1オクターブ、12音のリードを1列とした物が4列入っています。

4列で3オクターブあり、ベースボタン1つ押すと同時に4つの同音リードが鳴ります。

ベース側も蛇腹の開閉で同じ音程の別なリードが鳴っています。

なのでリードはベース側だけで96あります。

それらを全て測定して表にしました。

ベース側もかなりのズレがある事が判りました。

ベースはボタン1つで4つの同音が重なるのでズレがあると

単音で鳴らす場合よりもズレが目立つ為、音への影響が大きいです。

ベースの方も表をグラフにしました。

やはり以前測定したGoldencupの26鍵盤の時と同様、大きくズレがあります。

この楽器では右手と同様に全体に低めになっています。

右手側よりもより低い方へズレています。

1音の中のズレ幅は10セント程度もの差があり、

一番酷いところでは±18セントもあります。

32セントの幅でずれていると、半音の1/3もズレがあるという事なので

誰が聴いてもズレを感じる状態です。

ベースの方は完全に調律するとこのようなグラフになります。

こちらも調律を行い、この状態を目指します。

当店で輸入しているGoldencupの未整備状態を知っているので

特に驚きはありませんが、楽器として使って行くなら調律が必要という感じです。

BeBe Medusa 4 ― 2022/07/13

低価格なボタン式アコーディオン、BeBe Medusaの調律を行いました。

調律前に状態を測定し、Goldencupの輸入直後の状態と

ほぼ同じである事を確認して調律を完了しました。

MMの波の速さは少し速めの感じでしたが、幅広いジャンルに対応できるように

中間的な速さへ落としました。

スイッチがない楽器ではMとMMの切り替えができないので、

あまり極端な波を付けると使いづらいためです。

調律を完了し、最終的なチェックの段階で新たな問題が見つかりました。

リードの調整を行い弱い音での発音が可能になったことで

空気漏れによる発音が出るようになりました。

蛇腹に空気を入れ、何もボタンを押さない状態で

蛇腹を強く閉じることを行うと弱く音が出ます。

この試験方法は楽器の空気漏れを確認する為に有効です。

これを行うと楽器が壊れると言う話を聞くことがありますが

どんなに強く行っても楽器は壊れませんし傷むこともありません。

何度もこのテストを行って空気漏れの位置を特定し、

空気漏れの原因は右手のバルブにあることが分かりました。

バルブの位置がずれていて下にある穴の一部がバルブの外に出ています。

リードが付いている内側から見たところですが、バルブのズレにより

塞ぎきれていない部分から光が漏れていることが分ります。

僅かな隙間ですがボタンを押さなくても空気が漏れているので

演奏中に空気をロスしますし、大きな音で演奏すると音が混ざる事もあります。

リードを調整して弱い音の発音が出るようになった事で

問題が表に出ましたが、以前の状態でも空気を消費していた事に

かわりはありません。

バルブを調整して完全に穴を塞ぐようにしました。

空気漏れの問題はなくなりました。

これで全ての調整が完了しました。

手前にあるのは取り外して交換した不良部品です。

最後にベルトの調整をしました。

この楽器のベルト(ナイロン製)は万人に使えるようにとても長くなっています。

異様に長くて始末が悪いので不要部分を切断し末端を解けないように処置しました。

全体の調律を行ったことで音がとてもクリアになりました。

発音の悪い部分も改善したので弱い音も出やすくなりました。

当店で販売する楽器は中古も中国製も高級機も、全てこの状態でお渡しします。

このBebe Medusaはできるだけ安く提供し、アコーディオンを広く普及させる事を

最大の目的としており、実際、500台以上の受注が取れ、目的を遂行しています。

その分、調律や細かい部分の調整はできていないので、

より良い音で気持ちよく演奏したい方は調律を行う事をお勧めいたします。

勿論、費用は掛かりますがそれだけの対価は十分にあると思います。

この楽器を手にする方は初めての方が多いと思いますので比較基準がありません。

アコーディオンの音がこの程度か..と思って止めてしまったら勿体無いです。

低価格で始め易いという事はある意味、止める時の抵抗も低いと思います。

折角手にしたアコーディオンですので、きちんとした音を知って

更に演奏が楽しくなれば..と思います。

脚部の破損 ― 2022/07/15

アコーディオンの脚部を破損したという修理を承りました。

脚部とはベースの手のひらが当たる部分の板の4隅に付いている、

置いた時に床に接する部分のことです。

今年に入ってご購入いただいて1年以内の新品楽器で

同様の破損が2件ありました。

どちらもイタリア製ですがメーカーは違います。

破損した脚部です。

4つある脚の一つが取れています。

ベースの底板は殆どの場合、木の板でできています。

楽器によってはアルミニウムや合成樹脂の場合もあります。

この部分の板は厚さが5ミリ程度と薄いのであまり強度がありません。

厚くすると楽器が重くなるので強度と重さのバランスを取った結果です。

破損した脚です。

板の部分が破壊して脚と一緒に取れた状態です。

楽器を置く場合、脚部を床に接するように置くのが一番安定で安全です。

殆どの方は演奏後にそのようにしていると思いますが、

置く時に最初に床や台と接するのが脚です。

楽器は重いのでゆっくりと置いたつもりでも大きな力が脚部に掛かります。

この楽器のように脚が比較的飛び出ているタイプは台の上などに置く場合、

目測を誤って台の角の部分に脚の横を当ててしまうことがあります。

恐らく、今回の破損もその状況だったと思います。

脚は垂直な力にはある程度強いですが横方向の力には弱く

板が割れてしまうことがあります。

また、脚が飛び出ていないタイプでも楽器をドスンと置いて

脚部の下にある木の部品が破損する事がよくあります。

脚部が樹脂の場合、割れたり、取れたり、という事もよく目にします。

楽器を置く時はゆっくりと慎重に行う事を忘れてはいけません。

たとえ10センチの高さからでも力を抜いて落とすように置くと

楽器が壊れる事があります。

修理を完了しました。

新品の楽器なので見た目をできるだけ損なわないように、

そして、強度を初期の状態以下にしないように修理しました。

この部分の内側は直下にベースメカニックがあり、

強度を保つための大掛かりな補強をするスペースがありません。

なので強度を維持するように修理するには技術が必要です。

今回はとても綺麗に修理できました。

前回、同様な修理の時も殆ど目立たないように修理できました。

どちらにも共通するのが、ユーザーが自分で修理しなかった事です。

自分で接着剤を使って修理すると割れた部分に接着剤が付いてしまうので

その後、正確な位置に戻して割れ目を目立たなく修理する事が困難になります。

破損した場合、自分で修理せずに戻してもらえると綺麗に修理できます。

今回はご購入から1年未満で保障期間内ですが、

取り扱いによる破損なので有償修理となります。

それでも、ご購入特典の割り引きが適用されます。

使用中に重大な破損や修理が必要になった場合も出費を抑えられます。

これは保障期間の1年を過ぎても続くサービスです。

その後の調律にも適用されますので維持費が安く済みます。

ただし、改造的な作業や交換部品が必要な場合には適用されません。

土用丑2022 ― 2022/07/21

今日は定休日。

近くのスーパーへ買い物に行きました。

明後日、23日は土用の丑の日という事で、うなぎ関連の物を買ってきました。

と言っても、全て菓子、パンの類。

リアルうなぎは高いし、絶滅危惧種で簡単に食べられなくなりました。

昨年も土用のことを書いていました。

買って来たのは家の近くにあるスーパー、バローの中にある

北欧倶楽部というパン屋さんに売っていた、うなぎパン。

これが消費期限が一番早いので早速頂きました。

しっぽの色が違う2匹を買ってきましたが、片方は車内の熱で目がズレました。

アコーディオンも夏の車内の熱でリードを留めているロウが溶けて

リードがズレるので注意してください!

切ってみると中はパイのように層状になっていました。

特に何か入っている訳では無さそうです。

パイ生地に近いデニッシュという感じで食感も風味も良く、

98円という価格を考えるとなかなか良かったです。

バローに行った後にイオンにも行きましたが、うなぎパンは無かったです。

土用丑の当日ならあったかも知れません。

2年前の岡崎イオンのパン屋さんにはうなぎパンがありました。

最近のコメント