小型バンドネオンの修理2 ― 2023/01/29

小型サイズのバンドネオンの修理を行っています。

1つのボタンが高くなっており、原因がアームの折損という事が分かりましたので

部品を外すために分解しています。

該当ボタンは一番後ろの列で、その上にかぶさるように1,2列目のボタンが付いています。

なので3列目のボタンを外すには上の部分の部品も外して行く必要があります。

修理ボタンは1つですが沢山の部品を外す事になりました。

該当のボタンの部品を外しました。

軸が通る穴のところから折れています。

よく見ると以前にも折れて修理した跡があります。

接着修理を行いました。

以前の接着修理は元の位置になっていません。

アームの位置にズレがあります。

ボタンを戻しました。

左から3番目が修理したところですが、

高さ、位置に問題はありませんでした。

ボタンの修理は完了しましたが、更にボタンの取り外しを進めました。

1,2列のボタンは全て取り外す事に..

ボタンを外した理由は基盤になっている板に割れが見つかったからです。

反対面にはリードが付いているのでボタン側から修理するしかありません。

割れた所を埋めました。

あとは元通りにボタンを戻せば完了です。

空気レバーの動きが悪く、空気バルブからの空気漏れがあります。

レバーの動きが悪い原因は、レバーに繋がっていて

本体を貫通する針金状の部品が曲がっている事でした。

レバーに繋がる部品を外しました。

まっすぐに修正して本体に戻します。

楽器の外装に剥がれなどの問題が多数出ています。

角部分に貼ってある部品にも剥がれがあります。

外観の修理も必要な状態です。

小型バンドネオンの修理 ― 2023/01/28

ボタンの数が少ない小型バンドネオンの修理、調律を承りました。

一般的なバンドネオンよりボタンの数が少ないです。

外装も緑っぽいグレーのセルロイド張りで、珍しい物と思います。

点検を行うと、調律や雑音などの音の部分以外の不具合も幾つかありました。

ボタンが一つ飛び出ている所があり、押した感触もおかしいです。

原因は不明ですが修理が必要です。

空気レバーの動きが悪く、それにより空気漏れを起こしています。

リードバルブが経年劣化で反りと硬化があります。

雑音と調律ズレの原因になっているので、全て交換が必要です。

リード周りは案外きれいな状態です。

リードバルブを交換して、リードの調整と調律を行えば本来の音が出て来ると思います。

楽器を分解するとボタンやバルブ、リードが載っている土台の板が割れていました。

これは修理が必要です。

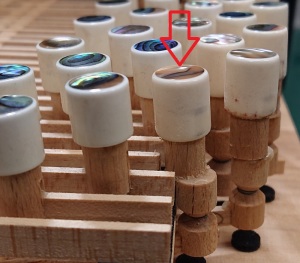

ボタンが高くなっている所です。

横から観察しても原因がはっきりしませんが、

ボタンやボタンの下の部分ではなく、アーム自体が高くなっている事が分かりました。

違う角度から見ると、アームが高くなっている事が分かります。

ですが、この角度から覗いても原因が分かりません。

仕方がないので軸を抜いて分解してみました。

すると、ボタンのアームが折れている事が分かりました。

このボタンの位置は上に別のボタンが載っているので

本格的に分解していかないと直せない事が分かりました。

今日はここまで..

バンドネオンの修理 ― 2022/12/25

バンドネオンの修理、調律を承りました。

バンドネオンの修理を頂く時はとても古い物の事がありますが

この楽器はとても古いという感じはありません。

調律の狂い、発音不良、空気漏れ、ボタンの動作不良などがあります。

何となく見た目が普通の感じがしないと思った方は正解です。

この楽器、クロマチック式です。

私は初めて実物を見ました。

蛇腹の開閉で同音が鳴り、ボタンの並びは音階順になっています。

ですが、何故か右手と左手で配列が同じになっていません。

右は鍵盤に似た感じで、左はボタン式アコーディオンのような感じ。

本式のバンドネオンとは若干違っていますが、

イタリアCooperfisaでもクロマチックバンドネオンがあります。

ボタン式アコーディオンのようなタイプと、

鍵盤式アコーディオンのようなタイプがあります。

とても古くはないとは言え、それなりに古い物ですので

革製のリードバルブは硬化と反りが出ています。

これは全て新しいものと交換する時期に来ています。

発音不良や発音時のノイズの原因になっています。

リードには錆が出ています。

調律の狂いや発音不良の原因でしょう。

右手側のリードを全て外しました。

こうして見ると、錆はかなりのリードで発生しています。

全て除去して調律を行う必要があります。

本体の外観部分に問題が出ています。

装飾などに使われている樹脂部品が剥がれてきています。

接着修理が必要です。

外装部分は接着修理がされている箇所もあります。

恐らく以前のユーザーによるものと思いますが

全くうまくできていない状態です。

こうなってしまうと綺麗に修理する事が難しくなってきます。

ボタンやバルブのアクションは見た目は悪くありません。

ボタンの一部で押した場合に他のボタンの部品に

干渉している所があります。

また、カバーの穴と干渉している所もあります。

ボタンの作動不良の原因となっています。

リードバルブを全て剥がしました。

リードの錆の除去とリードバルブの接着剤の跡を除去します。

1枚のプレートだけでもかなり時間が掛かります。

この後、リードの調整を行います。

最後に新しいリードバルブを取り付けて完了です。

左手側も同様にリードバルブの劣化があります。

左側リードを全て外しました。

左側も革の劣化と錆があります。

特にリードの裏面の錆が酷いです。

古い接着剤の除去、錆の除去、リードの調整、

リードバルブの貼り付けを行い、左側も完了です。

書いたら2行ですが、とても時間が掛かります。

リードの調整が完了したら後は調律です。

これもアコーディオンのように早く進める事はできません。

空気漏れの原因の一つは、空気バルブの戻り不良でした。

バルブの戻り不良の原因は、バルブを引き上げるレバーに

繋がっている本体を貫通する針金状のパーツの先端が

波打っているからです。

小さな穴で本体を貫通しているので、曲がりがあると

動きが悪くなり、バルブもきちんと閉じなくなります。

蛇腹の合わせ目にあるパッキンシールも空気漏れの原因です。

新しいものと貼り替えします。

全ての作業を完了し、きちんと鳴るようになりました。

ここまでかなりの時間を使いました。

手前の袋に入っているのは交換して外した革の部品です。

バンドネオンは整備が完了しても、演奏が難しくて

自分で曲を弾いてチェックができません。

クロマチックならちょっとはできるか?と思いましたが

やはり難しいです。

ダイアトニックよりはちょっとマシですが..

バンドネオンの空気漏れ ― 2022/03/24

バンドネオンの修理を承りました。

今回の不具合は空気漏れです。

バンドネオンが修理に来る場合、古い物が多いので特に指摘がない場合でも

空気漏れが多い楽器のときが多いです。

同じ様にコンサーティーナでも空気漏れがよくありますが、これは古い楽器だから

という場合と、新品の時からダメな物の場合の両方があります。

楽器を点検してみるとボタン操作で開閉するバルブの位置ずれによる空気漏れが見つかりました。

矢印部分はバルブがずれていて端から下の穴が見えています。

分かりにくいですがボタンの下にあるバルブでもずれがあります。

ここはボタンが邪魔をするので修理が大変です。

過去の修理に問題がある箇所もあります。

バルブとボタンからのアームを繫ぐ箇所には革が入れてあり革が自由に変形する事で

バルブが楽器の面と並行を保つ調整をしていますが、この部分を接着して固めてしまっており、バルブが自由に動けなくなり並行が維持できずに空気漏れしています。

この楽器では一部のバルブに接着が見られます。

同じ楽器のバルブとアームが接続する正常部分です。

革とバルブ、革とアームは接着されていますがアームとバルブは直接繋がっていません。

本来はこのような状態ですが何か問題があって修理を行った時に接着剤を盛り付けたようです。

空気レバーから延びる針金ですが、これは本体を貫いています。

何度も空気レバーを操作する事で本体の穴が大きくなっており、

この部分からも空気漏れが起きています。

穴の修正が必要ですね。

蛇腹の角の部分に張ってある薄い革の部品に穴が空いています。

内側から見ると外からの光が通って見えています。

蛇腹の角部分の革は演奏による伸縮と経年により穴ができる事があります。

このような場合、1箇所でもあれば他の部分も同様に穴が空く時期に来ていると判断できるので問題箇所を修理しても他の部分に穴ができる可能性が大きくなっています。

この部分は蛇腹の1つの谷部分で4か所あるので総数が大きくなります。

経年が原因の場合、蛇腹自体の寿命と判断して新調する方が良いです。

費用は掛かりますがきちんとした物であればその後40年は使えます。

ボタンとバルブを元に戻すバネに問題がある箇所があります。

右のバネは恐らくオリジナルですが金属疲労でヒビが入っておりバネの戻り力が弱くなっていました。手で曲げてみると折れてしまいました。

バネが弱ければバルブを押さえつける力が弱くなるので空気漏れを起こします。

左のバネはバネの戻り力が弱い個所に付いていた物ですが、過去の修理で交換された手作りの物と思います。

作り方と材料選定が悪いので十分なバネ圧が出ていません。

真ん中のバネは新しく作成した物です。

幾つかのバネを新しく作成した物に交換します。

これらの原因を1つずつ潰して行けば空気漏れは改善しますが空気漏れは多くの原因が重なっている事が多く、1つを直すと次に問題が大きい場所が目立ってくるという事を繰り返し、なかなかスッキリと直すのが難しい修理です。

古い楽器を使い続けるバンドネオンでは仕方がない事ですがアコーディオンやコンサーティーナでは最初からそのような楽器を購入しない事が重要です。

その場合のテスト方法は何もボタン、鍵盤を押さない状態で蛇腹に空気を入れて蛇腹を閉じる事です。

これを楽器が壊れると言って実施させないようにする風潮がありますがそれはありません。楽器の問題が大きく修理が面倒なのでバレないようにする方法として販売店が考えた事なのか?と思う事もありますが、とにかくそれで壊れる事はありません。

壊れると主張する人や文章でその理由、原理が書かれていたり説明できている事は皆無です。もし、蛇腹に穴が空くなどと説明するのであればそれは演奏による圧でも壊れるのでそういう楽器を選ぶべきではありません。

では、なぜ壊れないと言えるのか?というのは簡単で、楽器に多数付いているバルブはバネで押さえられているだけなので楽器の内圧が限界を超えればバネ圧が負けてバルブが開いて空気を逃がすからです。これはボイラーや反応容器に使われる安全弁と同じしくみです。楽器にはそんな安全弁が何十個も付いている訳です。

どんなにパワーのある人が思い切り蛇腹を閉じてもある一定の圧を超えればバルブが開いて空気圧を逃がします。それより低圧で空気が漏れるのであれば演奏による圧力で空気漏れが出てしまうので問題多い楽器と言えます。

アコーディオンの空気漏れは蛇腹を開く方ではなく、閉じる方でテストする事が重要です。

これはバルブを吸い付ける方ではなくて押し開く方向に動くのでバルブのバネ圧、取り付け方、並行度、バルブ材の劣化などの問題を知る事ができるからです。

それらに問題がある場合、演奏に大きく影響しますし、修理費はとても大きくなりますので最初からわかれば選ばなくて済みます。

バンドネオン調律完了 ― 2022/01/10

昨年末にお預かりしたバンドネオンの調律が完了しました。

調律後、実際に鳴らして最終チェックを行うと、1つのボタンで異常が見つかりました。

矢印部分のボタンを少し強めに押すと別の音が重なるという症状です。

この場合、ボタン機構の干渉かバルブより後の部分での空気漏れが

原因と予想されます。

取り敢えずカバーを外した状態でボタンを押して観察する事に。

するとボタンの機構で干渉が見つかりました。

ボタンを押すとボタンの下の端(赤矢印)の所で黄色矢印のボタンから

延長されている木製アームの端がぶつかっていました。

ボタンを強めに押すとボタンの下の部分でアームの端を押していたのです。

原因が分かれば修理は簡単ですが原因がすぐに分からない事も多いです。

楽器の修理は修理時間だけで費用換算されると厳しいものがあります。

幾つかの不具合の修理と調律を完了し後は発送するだけです。

ところでこのバンドネオンですが、見た目は普通ですが実はクロマチック配列です。

ボタン式アコーディオンが演奏できる場合、少し曲を弾く事ができます。

通常バンドネオンの最終チェックは単純に音を鳴らして行くだけですが、

この楽器では簡単な曲を弾くこともできます。

アコーディオンの最終チェックでは必ず曲を演奏するようにしています。

バンドネオンでも少し弾けるというのはちょっと嬉しい体験です。

こういう物がもっと普及しても良さそうなのですが実際のところどうなんでしょうか?

最近のコメント