ロシアのボタン式2 ― 2010/09/05

最初に、ベースボタンの修復を行いました。

ボタンの高さは不揃いで、鳴ったままの場所もありましたが、

ベースを組みあげる時の要領でひとつずつ調整して行きました。

イタリアの楽器よりも金属が柔らかく、大きな衝撃を受けた事で

大幅に調整が狂ってしまったものと考えられます。

ボタンの高さは不揃いで、鳴ったままの場所もありましたが、

ベースを組みあげる時の要領でひとつずつ調整して行きました。

イタリアの楽器よりも金属が柔らかく、大きな衝撃を受けた事で

大幅に調整が狂ってしまったものと考えられます。

ベースのメカニック部分の修理が完了したので、リードに付いている

サブタ皮の修正に入りました。

修理前は、ご覧の通り、かなり反っています。

サブタ皮の修正に入りました。

修理前は、ご覧の通り、かなり反っています。

サブタ皮を外すと僅かにリードに錆が出ていました。

これは綺麗に錆落としをした上で調律が必要ですが、

今回は取り敢えず鳴る状態にするというご依頼なので、

リードの発音に関する部分は現状という事になります。

これは綺麗に錆落としをした上で調律が必要ですが、

今回は取り敢えず鳴る状態にするというご依頼なので、

リードの発音に関する部分は現状という事になります。

通常のアコーディオンよりも低音の出る大きなリードが付いていますが、

そのリードのサブタ皮の上には樹脂フィルムでできた押さえバネが付いていました。

ここは金属のバネを使う場合が多いですが、これは樹脂製で、

サブタ皮と共に激しく反っています。

そのリードのサブタ皮の上には樹脂フィルムでできた押さえバネが付いていました。

ここは金属のバネを使う場合が多いですが、これは樹脂製で、

サブタ皮と共に激しく反っています。

押さえバネの細い樹脂フィルムは色が均一ではないのでよく見てみるとビックリ!

これは写真のネガフィルムを細く切った物でした。

何かが写っているので拡大してみると、ヘルメットにゴーグルをした

外国人が写っていました。幅が3mm程度なので周囲に何が写っているか判りません。

これは写真のネガフィルムを細く切った物でした。

何かが写っているので拡大してみると、ヘルメットにゴーグルをした

外国人が写っていました。幅が3mm程度なので周囲に何が写っているか判りません。

これは別のカットです。民族衣装?を着た人が写っています。

同じカットが縦に並んでいるので、写真ではなく動画フィルムかも知れません。

ロシア製の楽器に入っていたフィルム。これは一体何のフィルムなんでしょうか..

面白い発見でした。

同じカットが縦に並んでいるので、写真ではなく動画フィルムかも知れません。

ロシア製の楽器に入っていたフィルム。これは一体何のフィルムなんでしょうか..

面白い発見でした。

6列入ったベースリードのうち4列は一体となっており、

これは修復が困難だな..と思いましたが、ネジで分割できる様になっていました。

これは修復が困難だな..と思いましたが、ネジで分割できる様になっていました。

リードの内側のサブタ皮もやっぱり反っています。

全部直すのはかなり大変です。

今日はここまで..

全部直すのはかなり大変です。

今日はここまで..

ロシアのボタン式3 ― 2010/09/06

ベースリードの全てのサブタ皮を修正しました。

ご覧の通り、皮は平らになっています。

昨日ご紹介した、例の写真フィルムでできた押さえバネも平らです。

オリジナルを尊重しフィルムを再利用しました。

ある程度短期間で反りが戻ってくる可能がありますが取り敢えず、これで行ってみます。

ご覧の通り、皮は平らになっています。

昨日ご紹介した、例の写真フィルムでできた押さえバネも平らです。

オリジナルを尊重しフィルムを再利用しました。

ある程度短期間で反りが戻ってくる可能がありますが取り敢えず、これで行ってみます。

リードブロックを留めているL字型の金具も調整してブロックの浮きを修正しました。

最初は隙間ができており、楽器を振るとガタゴト音がしていました。

もちろん、鳴らそうとして蛇腹を動かすと空気が盛大に漏れて音は殆ど出ませんでした。

これでベース側の修理は完了です。

最初は隙間ができており、楽器を振るとガタゴト音がしていました。

もちろん、鳴らそうとして蛇腹を動かすと空気が盛大に漏れて音は殆ど出ませんでした。

これでベース側の修理は完了です。

右半分の修理にかかります。

右手のリードもサブタ皮が反っています。

右手のリードもサブタ皮が反っています。

楽器の裏に音色切り替えスイッチが付いていましたが、動かずに使えませんでした。

原因は、ご覧の様にスライドする板が湾曲している事と、

元々の木枠の加工不良による摩擦が大きい事でした。

これも修復しました。

原因は、ご覧の様にスライドする板が湾曲している事と、

元々の木枠の加工不良による摩擦が大きい事でした。

これも修復しました。

リードの裏側のサブタも反っています。

やはり錆が出始めていました。

やはり錆が出始めていました。

リードがあまりにも簡単に外せたので良く見ると接着のロウにヒビが入っていました。

これも修復する必要があります。

今日はここまで..

これも修復する必要があります。

今日はここまで..

ロシアのボタン式4 ― 2010/09/07

前日に引き続き、ロシアのボタン式アコーディオンの修理です。

スイッチのスライドは、なんとか軽く動く様に修理しましたが、

位置が不完全で、写真の様に変な位置で停止しています。

位置が不完全で、写真の様に変な位置で停止しています。

原因が分からないので、スイッチが付いている所のカバーを開けました。

するとビックリ、楽器の裏側にまでバルブが付いていました。

通りで楽器が分厚い訳です。

するとビックリ、楽器の裏側にまでバルブが付いていました。

通りで楽器が分厚い訳です。

カバー内は埃やクモの巣が..

まずはこれの掃除。

という訳で、異常の無い表側も開けて、掃除しました。

このバルブ、通常のアコーディオンの様なフェルトが無く、板に皮が貼ってあります。

なので、ボタンを離すとパタパタとノイズが出ます。

この素朴な感じはコンサーティナやバンドネオンに近いです。

まずはこれの掃除。

という訳で、異常の無い表側も開けて、掃除しました。

このバルブ、通常のアコーディオンの様なフェルトが無く、板に皮が貼ってあります。

なので、ボタンを離すとパタパタとノイズが出ます。

この素朴な感じはコンサーティナやバンドネオンに近いです。

本題のスイッチですが、作動位置の不良はリンクに「遊び」が多過ぎる事でした。

写真の右にあるU字型の部分ですが、繋がっているL型の金属との間に隙間があります。

これを修正して無事にスイッチの調整は完了しました。

写真の右にあるU字型の部分ですが、繋がっているL型の金属との間に隙間があります。

これを修正して無事にスイッチの調整は完了しました。

スイッチ自体がグラグラと不安定なので調べると、軸を掴んでいる金属が

広がって役にたっていませんでした。どうしてこうなるのか?

広がって役にたっていませんでした。どうしてこうなるのか?

金属を曲げて軸受けらしくしました。

これで修理は完了ですが、最後に、ベースカバーを留めているネジを修正しました。

上が以前で下が修正後の写真。

これも、何でこうなっているのか? 不思議です..

上が以前で下が修正後の写真。

これも、何でこうなっているのか? 不思議です..

ハードケースのベルトが切れていたので、ついでにこれも修理。

これで全て完了です!

これで全て完了です!

アコーディナ2つ ― 2010/09/08

プロ奏者の方からアコーディナ2台の修理を承りました。

2台はメーカーが違います。

片方は木製ボディーで、もう片方はメタルボディー。

木製の方が大柄です。

片方は木製ボディーで、もう片方はメタルボディー。

木製の方が大柄です。

メタルボディーの方は、なんと、最初のアコーディナであるA.BOREL製です。

この楽器は残念ながら現在は作られていませんが、私の店では

このBORELのアコーディナを元に復刻した現代のアコーディナを販売しています。

この楽器は残念ながら現在は作られていませんが、私の店では

このBORELのアコーディナを元に復刻した現代のアコーディナを販売しています。

BORELの楽器のサイド部分は上部が軸で止めてあり、下部はフリーになっていて、

バネで開いた状態を保っています。

これは演奏中に手で開閉して音の変化を与える機構の様です。

現在のアコーディナではサイド部分には唐草模様の透かしが入っていて、

開口部を手で塞いだり、開けたりして変化を与えます。

バネで開いた状態を保っています。

これは演奏中に手で開閉して音の変化を与える機構の様です。

現在のアコーディナではサイド部分には唐草模様の透かしが入っていて、

開口部を手で塞いだり、開けたりして変化を与えます。

サイド部分を外すとリードが見えます。

リードが折れてしまい、オーナー様が自分でアコーディオン用のリードを使い

補修したそうですが、すぐにまた折れてしまうそうです。

アコーディナのリードはアコーディオン用よりも短くできており、

アコーディオン用で同じ音程を出すにはかなり削る必要があり、

その為、すぐに折れてしまうという訳です。

リードが折れてしまい、オーナー様が自分でアコーディオン用のリードを使い

補修したそうですが、すぐにまた折れてしまうそうです。

アコーディナのリードはアコーディオン用よりも短くできており、

アコーディオン用で同じ音程を出すにはかなり削る必要があり、

その為、すぐに折れてしまうという訳です。

こちらは木製ボディーの方ですが、やはりリードが折れて、

アコーディオン用のリードに交換されています。

この2台のアコーディナ、リードの交換と調律、その他必要な整備を行う予定です。

アコーディオン用のリードに交換されています。

この2台のアコーディナ、リードの交換と調律、その他必要な整備を行う予定です。

アコーディナ2つ 2 ― 2010/09/10

まずは、鳴らない箇所の修理です。

リードは折れていませんが、鳴らない箇所が幾つかありました。

リードを外すと、リードの取り付け部分が錆びていました。

アコーディナはリード自体はステンレスですが、古い機種は何故か

銅(真鍮?)のワッシャーを入れてリベット留めされています。

異種金属が重なった部分へ演奏の際に生じる呼吸中の水蒸気凝縮が

電池を作り電蝕されている可能性があります。

錆がリードの根元に及び、音が出なくなります。

リードは折れていませんが、鳴らない箇所が幾つかありました。

リードを外すと、リードの取り付け部分が錆びていました。

アコーディナはリード自体はステンレスですが、古い機種は何故か

銅(真鍮?)のワッシャーを入れてリベット留めされています。

異種金属が重なった部分へ演奏の際に生じる呼吸中の水蒸気凝縮が

電池を作り電蝕されている可能性があります。

錆がリードの根元に及び、音が出なくなります。

2台のアコーディナは、どちらもかなりの空気漏れがありました。

全くボタンを押していないのに簡単に息を吹き込めます。

これでは息の殆どがリードを鳴らす事に使われず、呼吸が無駄に使われます。

取り敢えず、本体のパッキンを交換する事にしました。

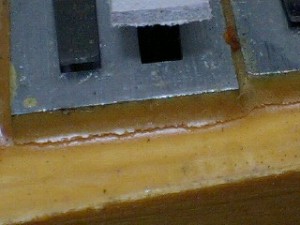

写真の様にかなり傷みが出ています。

全くボタンを押していないのに簡単に息を吹き込めます。

これでは息の殆どがリードを鳴らす事に使われず、呼吸が無駄に使われます。

取り敢えず、本体のパッキンを交換する事にしました。

写真の様にかなり傷みが出ています。

最近のコメント