古いEXCELSIOR ― 2022/03/09

50年程度以前に製造されたEXCELSIORの修理を承りました。アコーディオン仲間から頂いた物という事です。EXCELSIORは古くから日本に輸入代理店があるので、近年はこのような古い楽器の修理依頼が多いメーカーです。

使っていた物と思いますので修理と言っても大きな不具合はなく、音が出て演奏ができる状態です。ですが、きちんとした音は出ていませんし、音色切り替えスイッチの動作が悪かったり、鍵盤の操作に問題が出ています。特徴的なデザインのアコーディオンなのできちんと直して良い状態で使えると面白そうです。

右手側のリードです。革製のリードバルブに反りが出ています。恐らく最初から付いている物で、硬化しているので全数交換します。

リードバルブを剥がすとリードの錆が発見されました。幸い、錆が出ている箇所はとても多くありません。

リードを留めているロウに劣化がありヒビが出ています。古い楽器では何れこの事が問題になってきます。この楽器はまだ何とか補修で延命できそうです。古い楽器を購入する場合はそのまま長く使って行けない事と、その後の修理費が多く掛かる事を想定していなければなりません。

ベース側のリードですが、リードバルブの反りが盛大です。ベース側も全て交換が必要な状態です。

リードの錆があるのは右手側と同様です。

ロウ留めの劣化があるのも右手側と同様です。ロウが劣化した場合はリードを木枠から取り外し、古いロウを全て除去した後に新しいロウで木枠に取り付ける作業が必要になります。この場合、その後の全体調律は必須になります。製造から40年以降の楽器で必要が生じてきます。60年経っていれば交換が必須の場合が殆どです。

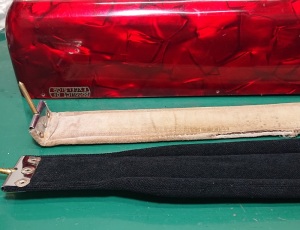

ベースの手を通すバンド(ベースストラップ)です。恐らく、最初から一度も交換されていないオリジナルの物です。これは切れる事は殆どないので交換せずに長く使っている場合も多いですが、手の甲が痛くなったり、見栄えが悪くなるので10年に1回は交換した方が良いでしょう。1年に換算すれば費用はとても僅かです。

ベースストラップを交換する為にベースの底板を外します。留めネジは錆が出ています。古い楽器なのでネジの頭はマイナスですね。まだプラスネジが無かった頃です。

ベースの底板を外しました。埃がかなりあります。

掃除するとこんな感じです。長く使っている楽器では埃が溜まっていますので定期的な調律を行って内部の掃除を行うと良いでしょう。当店では調律費用の中に内外のクリーニングを含んでいます。

ベースメカニックにも埃が溜まっています。

新しいベースストラップを用意しました。(手前の物)

色は黒になりますが新品は厚みがあってフカフカです。白や他の色に交換する事もできますが、幅や色の種類が多く、在庫すると劣化するので黒以外はイタリアから取り寄せになります。

ベースの底板を留めるネジですが、錆を落としました。手間なので新品の同等品と交換すれば済みますが、できるだけオリジナルを残しておきたいですし、頭がプラス溝に変わると見た目も変わってしまうのでオリジナルを活かします。

今日はここまで。

作業はまだ長く掛かります。

菓子作り&ワクチン ― 2022/03/10

今日は木曜で定休日です。今日は家で焼き菓子を作ります。

週休2日のサラリーマン時代は年に数回やっていましたが今は年に1回、お菓子を手作りしています。

という訳で、今日はガトーショコラナンシーを作ることにしました。かなり以前に1度作った事がありますので今日は2回目です。

何故ガトーショコラかと言うと、冬の時期に買ったココアがかなり残っている事と、バレンタインにもらったココアとカカオニブがあり、このままだと全てダメにしそうなので一気に使い切る作戦です。

寒い時期にココアを買って意外と使わなくてそのままダメにする事ってありませんか?

レシピはこの本を参考にします。もう20年以上前に買ったものですがいつもこれを参考にしています。

本に書いてある材料の重さと今回作る分量を比例計算して材料を買い集めました。まずはチョコレートです。手持ちのココア全量に足らない分は買ってきたチョコレートと家にあるチョコを足して必要量に調整。チョコの代わりにココアを使うのは自分の判断です。多分、大丈夫..

無塩バターを1本そのまま乗せ。

本当は細かく切って室温に戻して..という感じですが、冷たいまま切らずに乗せました。馴れてくると手抜きの方法も学びます。

湯煎で溶かすというのが普通ですが、電子レンジで手抜き。

このレンジ、サンヨー製で20年以上使っています。

赤外線センサーによる仕上がりの温度設定ができるので40℃にセットして放置しました。

バターもチョコもいい感じで溶けました。湯煎で溶かすより超簡単。

手で混ぜるとバターとチョコは簡単に均一になりました。

次はアーモンドプードルを入れて混ぜます。

ここまでは手で混ぜましたがこれも簡単に均一にできました。

卵黄を投入。面倒なので「からざ」も付けたままです。

ここからはホイッパーで混ぜました。これも20年くらい前に買った物です。前回ガトーショコラを作った時は全て手で混ぜましたが生地が重たくてかなり手が疲れた記憶があるので今回は機械で混ぜました。やはり機械は早くて簡単です。

ここでカカオニブを投入。これも本には書いてありませんが自己判断で、多分行けるかと..

カカオニブというのはカカオ豆を焙煎して砕いた物です。これを細かく粉砕して滑らかにして、砂糖などを添加して練って行くとチョコレートになります。チョコレートの手前のカカオ100%の全くあまくないガリガリした感じの苦い物です。

先に使った卵黄の残りの卵白をメレンゲ状にして砂糖を加えます。メレンゲもホイッパーでやったら早くて簡単。

レシピではグラニュー糖ですが今回はてんさい糖を使いました。色が少しありますが色の濃いお菓子なら何も問題ありません。

メレンゲに砂糖を入れて泡立て、先に混ぜておいたチョコレートの方を合わせて混ぜて生地は完成です。

機械で混ぜたら簡単ですね。あっという間に均一になりました。生地の水分が少なくてかなり重く、手で混ぜると大変です。前回は全て手動でやったのでガトーショコラは大変、という記憶があります。

今回は色々と手抜きもしたのでかなり早くここまで来ました。今はガトーショコラは意外と簡単という感じに切り替わりました。

ホイッパーで混ぜると簡単ですが注意していても結構飛び散るのでそこが問題です。

食器棚や床の上まで飛び散っています。このための清掃時間と手間が掛かりますが、やはり手動でやるより楽でしょう。

本では丸いケーキ型で焼くように書いてありますが、今回は複数作る事と人にあげるので長方形の紙製の型で作ります。100円ショップで買ってきましたが、前の残りが棚にありました..

生地を入れると3本分取れました。4本位は作れると思っていましたが..

そして、型が余って棚に残って、また忘れて買い足す..を繰り返します。

オーブンで焼いて出来上がり! ですが、以前と焼き上がりの感じが違って色がちょっと薄い事とひび割れがかなり大きいです。

やはり元のレシピ通りでない事や各種手抜きの影響か?

と、ここで突然のワクチン接種。

焼きあがった物をオーブンに残したままワクチン会場まで車で行ってきました。これで3回目の接種完了。1、2回目はモデルナでしたが今回はファイザーです。

ワクチン会場から家に戻ってオーブンの温度が下がっていました。焼き上がりから約1時間ですが、焼き上がり直後と違って色は濃くなり、ひび割れも目立たなくなっていい感じになっています。小麦粉やベーキングパウダーを入れていないので焼き上がり後もずっしり重い本物のガトーショコラナンシーという感じです。カロリー超高そう!

夕食後に試食しましたが断面も綺麗で、カカオニブがナッツのような食感と苦味でいい感じのアクセントになりました。

古いEXCELSIORの再生 ― 2022/03/16

製造から50年は経過したと思われるEXCELSIORの古いアコーディオンの修理をしています。

グリルカバーを開けると埃が堆積していることがすぐに分ります。50年分でしょうか?

掃除機で吸っても取りきれないのでピンセットで取り出しました。

この楽器は右手のスイッチの動きが悪く音の切り替えが正常にできていませんが、スイッチの機構をカバーしている2つのネジのうち1つが紛失している事が分りました。(矢印部分)

その隣の2つの穴はスイッチ機構を固定しているネジで既に外しています。

鍵盤を全て取り外すと沢山の埃が溜まっていることが分ります。

ここでラッキーな事が!

スイッチの紛失しているネジが出てきました。特殊なサイズなので出てきて良かったです。

鍵盤下の埃や汚れを綺麗にしました。見違えるようです。

見えない部分ですがあの状態で使い続けるのは知っていたらやらないでしょう。オークションなどで販売されている30年以上経過した中古楽器でも同様な事になっています。鍵盤を全て取り外す作業は一般的な範囲のメンテナンスでは行わないので楽器店などの中古でも同様な場合もあるでしょう。

鍵盤のバルブが塞いでいるリードへ通じる穴です。画像ではレジスター(スイッチ)で開閉するシャッターを閉じているのでリードは見えていません。この部分もそれなりに汚れているのでこの機会に掃除します。

バルブが当たる面の掃除を完了しました。

鍵盤は2本の金属棒によって串刺し状態で楽器に固定されています。2本あるのは片方は黒鍵、もう片方は白鍵盤となっているからです。この部品はスチールなので錆が出ています。研磨して錆を落としておきます。

黒鍵の下に付いているフェルトのストッパーが虫食いで穴が空いています。フェルトは羊毛なので衣類に穴を空ける虫によって食害を受けます。アコーディオンではバルブや鍵盤のストッパー、ベースボタンのストッパーなどにフェルトが使われています。

黒鍵のストッパーを調べると全く無くなっている箇所も多数あります。取れてしまう事もありますがその場合は鍵盤下のスペースに残っている事が多いです。今回は出て来ないので虫に食べられて無くなったのでしょう。

この部品が無くなると鍵盤が深く作動し、最後は固い同士がぶつかるのでショックと音が出て楽器として大きな問題となります。この楽器も黒鍵が深くなっていて押し込むとコツコツと音が出ます。

全ての黒鍵のフェルトを新しくしました。これで鍵盤の操作に問題はなくなりました。

鍵盤の根元の木が割れている箇所があります。木の反りが原因でしょうか?

接着修理で元に戻します。

鍵盤周りの問題が多いです。

鍵盤の先にアルミニウムのシャフトが付いていてその先に開閉するバルブがありますが、黒鍵と白鍵盤から伸びるシャフトが交差する場所が幾つかあります。

黒鍵を押して操作するとシャフトが持ち上がり白鍵のシャフトとぶつかっている箇所がありました。(黄色矢印)

このままではぶつかる音が出ますし、黒鍵を深く押すと隣の白鍵盤の音が出てしまうので修理します。

鍵盤に関わる不具合を除去し、全ての鍵盤を組み戻しました。

手前にあるのは黒鍵から外した古いフェルトです。

鍵盤を戻しましたが高さが不揃いになっています。

鍵盤高さの調整を行いました。

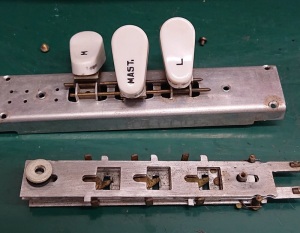

右手スイッチの作動不良があるので分解しました。

完全に分解して清掃します。

分解過程で小さな問題がわかりました。

3つあるスイッチのうち一つだけバネが無くなっています。この楽器はスイッチを押すと元の位置に戻すためのバネが全てのスイッチに付いていますが一つはバネがなく戻らない状態です。(赤矢印部分)

バネは恐らく錆びて折れてしまったのでしょう。バネがなくても切り替えに問題はありませんが2つは戻るのに1つ戻らないのは変なので修理します。

ちなみに、このバネを外せばスイッチは戻らなくなるので押されているスイッチのポジションが分りやすくなります。実際そういう楽器も多いです。真ん中のマスターだけにバネがある楽器も多いです。私は位置が分るバネなしの方が使いやすいと思います。

バネの部品は同じ物がないので自作します。

分解清掃後にスイッチを組み戻して楽器に取り付け、楽器の機能部分の修理は完了です。

右手リードです。この楽器はリードに貼ってある革製のリードバルブが経年劣化しているので全て剥がしまして新しい物と交換します。剥がした時にリードの錆除去やリードの調整を行っておきます。リードバルブが付いた後ではやりにくいので。

リードを留めているロウにヒビが出始めています。40年以上経過した楽器ではこの問題が常にあります。この楽器ではまだなんとか持ちこたえているので今回は補修だけにしました。新しいロウで全てのリードを外して施工しなおすと費用がとても大きくなりますので。それでもいずれ必要になる作業です。その時に再生するか廃棄するか、という選択になるでしょう。これはロウ留めリードの全てのアコーディオンで起きる事です。40年後なのか60年後なのかはその時にならないと分りません。80年は持たないでしょう。

ベース側のリードもリードバルブを全て剥がして新しくします。

リードの調整を行い、リードバルブを貼り、最後に全体の調律を行って作業完了です。

全ての作業を完了しました。古い楽器ですがきちんとメンテナンスを行えば長く使って行く事ができます。

古いEXCELSIOR 2台目 ― 2022/03/18

先日、50年以上前のEXCELSIORを修理しましたが、同じような問題が出ている50年程度以前のEXCELSIORの修理が連続で来ました。依頼された方はそれぞで違う人です。

EXCELCIORのロゴが細い文字体の物なので50年程度は経過していると思います。

今回の物はMMLで37鍵盤です。

主な症状は、調律のずれ、鍵盤の戻り不良、鍵盤操作音の増大、空気漏れなどです。

鍵盤周りの症状が多い印象です。

黒鍵を押すと先端が白鍵盤より低くなる箇所が多くあります。また、鍵盤を押しきるとコツンという底付き音が大きく出ます。黒鍵下にあるフェルトのストッパーが取れているか虫食いで無くなっている可能性が高いです。

白鍵の先端の下にあるフェルトのストッパーは虫食いでボロボロになっています。

白鍵の一つはとても高くなっています。

恐らく、ベルトに引っ掛けたりして鍵盤に逆向きの力が掛かったのでしょう。

鍵盤は逆向きの力にはとても弱いので注意が必要です。

グリルカバーを外すとやはり埃が溜まっています。

鍵盤のバルブのフェルトは虫食いの跡があります。

幸い、虫食い箇所は少なく、バルブに問題が出るほどではありません。

バルブの間に白いフェルトの部品を発見しました。

これは恐らく黒鍵の下に付いているストッパーです。

これが無くなっていると黒鍵を押し切った時に大きな音が出ます。

鍵盤を離した時にバルブが閉じる音もかなり大きくなっています。これはバルブに貼ってある革とフェルトが経年劣化で固くなる為です。30年程度で目立つようになってきて40年以上ではかなり大きな音になります。

この楽器では数箇所、特に大きな音が出る白鍵盤があります。該当箇所のバルブを見るとバルブの下のフェルトがなく、革が2、3枚重ねて貼ってある部分でした。(赤矢印部分)

フェルトが無いのでクッションが弱く、閉じる音が他の箇所より大きくなっています。

フェルトが無いのは最初からで、これは黒鍵のバルブがある列に白鍵盤のバルブがある箇所だけそうなっています。鍵盤のバルブは2列になっていて手前側は白鍵盤、奥は黒鍵となっていますが、楽器を小さく作るために数箇所だけ黒鍵の列に白鍵盤のバルブが来ている所があります。この部分は軸の位置の関係でバルブ開度が狭くなるので、できるだけバルブ開度が広くなるようにフェルトを無くしています。

右手リードです。木枠に大きく1、2、3とペン書きしてありますので、プロではない方が触った可能性があります。プロの修理ではこのような事はしませんので。

リードに貼ってある革製のリードバルブは経年劣化で反りと硬化がありますので交換時期です。全数交換して調律をする必要があります。

反ったリードバルブですが一部に三角形の革が貼ってあります。これは素人修理です。やはり、木枠のペン書きで感じた事は事実でした。劣化した革に幾ら上から貼り足しても元のようにはなりません。仮に反りを修理できても開きが悪くなれば音は弱くなりますし、調律も変化します。

他にも素人修理の跡が見られます。

右手リードの高音部にリードのロウ留めを直した跡があります。プロの業には見えません。

別のリード列も高音部にロウ補修の跡があります。

リードの木枠を外すとバルブに異常がある箇所を発見しました。

バルブに貼ってある革が取れてなくなっています。(白いところ)

革が取れてなくなっているのでその下にある白いフェルトが見えています。空気漏れが多い原因はこれでしょうか。フェルトは空気を止められませんので。

その隣の木が見えているバルブは異常ではありません。先述の黒鍵側の列にある白鍵のバルブです。黒鍵側にある白鍵バルブは開度が小さいので貼ってある革の真ん中をくりぬいて少しでも空気が通りやすくしています。どちらにしてもこの部分は閉じる音が大きいので革を新しくする必要があります。革が無くなっている所も新しい革を貼る必要があります。

革が剥がれている部分のバルブを表から見るとリードのロウ留め補修がされている所と同じようなロウで補修されています。通常はこのような事をしませんので何か問題がありそうです。

ベース側のリードです。 ここにも素人修理の跡が見られます。

上段のリードの一つにリードバルブの上に金属バネが貼ってありますが、貼ってあるのはここだけです。貼ってあるバネも太くて短く、発音に支障が出そうです。下段の長いリードにはバネが貼ってありますがもっと細くて長いです。

ベースストラップは経年で硬化しています。恐らく、新品の時から一度も交換していないと思います。この部分は切れる事は滅多にありませんが硬くなって操作感が悪くなったり、手の甲が痛くなるので適当な時期に交換する部品です。

空気ボタンが傾いています。これ以上傾くと押したまま戻らなくなりそうですので修理が必要です。

古い楽器故の問題と、素人修理による問題の2つがある感じですがきちんと修理すれば本来の音が戻って来るでしょう。

古いEXCELSIORの修理 ― 2022/03/19

古いEXCELSIORの修理を行っています。

鍵盤に関わる不具合が多くあるので、まずは鍵盤を全て抜き取りました。

意外と埃は多くありませんがそれなりにあります。

そして、フェルトの部品が2つ転がっていました。

鍵盤のバルブ付近に落ちていた物と同じものです。

落ちていたフェルトの部品は黒鍵の下に付いているストッパーです。

黒鍵の数、15個ある筈ですが出てきたのは3つだけでした。

虫食いの痕はないので接着剤の劣化により取れたのでしょう。

黒鍵のストッパーが無い場合に黒鍵を押したところです。

黒鍵の下にあるアルミニウムの部品が本体の木に当たったり、

黒鍵の端の下の所が本体の木の部分に当たりカツカツと音が出ます。

また本来より多く黒鍵が沈みます。

外れた部品を付けた場合はこんな感じになります。

フェルトを介して黒鍵が停止するので音は静かになり鍵盤の沈む量も適正になります。

全ての黒鍵を点検すると幾つかの黒鍵の下には革を小さく切った物が

が2、3枚貼り付けてありました。

やはり素人修理が入っている楽器です。

本来なら外れた物と同じような部品を付けるべきですし、

革では衝撃吸収が少なく、厚さも足りていません。

全ての黒鍵に対して行っていないのも謎です。

それにしても素人修理とは言え、鍵盤を外さないとできない作業です。

そこまでするのに修理は中途半端という感じです。

白鍵盤にはフェルトのストッパーが付いていませんが、

鍵盤の端が当たる部分の本体側にフェルトが貼ってあります。

このフェルトは虫食いで傷んでいるので交換が必要です。

ここは見える位置なので見た目も悪くなっています。

鍵盤の下の部分の掃除をしました。

スッキリ!!

鍵盤のバルブですがリード側から見て白く見えていた部分は

革が剥がれてしまったのではなくて白い布が貼ってありました。

こんな布で空気を止められる訳はありません。

空気漏れの原因の大部分はこれですね。

やっぱり謎修理が多い楽器です。

布が貼ってあったバルブを表から見たところですが、

バルブと鍵盤からのアームをロウで留めています。

一旦外してロウで接着しなおしたようですが、

古いロウが残っていますし、ロウも綺麗に流れていません。

こちらは白鍵で黒鍵側の列にバルブがある箇所です。

鍵盤の軸の位置が変わる関係でバルブのリフト量が僅かになります。

鍵盤を押してもこれだけしか上がらないのでフェルトを入れる余裕がありません。

なので革を数枚重ねたものを貼っていますが、

フェルトが無い分、経年による革の硬化で閉じる音がとても大きくなります。

フェルトのある方(左)とフェルトのない方(右)のバルブを並べてみると

厚さがかなり違うことが分ります。

今回、布が貼ってあるバルブと、フェルトが無いバルブ2つの3つのバルブを直します。

鍵盤からバルブを外し、貼ってある革、布を剥がしました。

フェルトが無い革だけのバルブは、バルブリフト量が少ないので

少しでも空気の抵抗を減らすために真ん中がくり貫いてあります。

新しい革を準備しました。

黒鍵の端に貼ってある革の補修部品を外しました。

黒鍵の下に貼るフェルトと、革のバルブ材を作成しました。

一番左のバルブ材は元々付いていた物です。

最近のコメント