古いEXCELSIORの再生 ― 2022/03/16

製造から50年は経過したと思われるEXCELSIORの古いアコーディオンの修理をしています。

グリルカバーを開けると埃が堆積していることがすぐに分ります。50年分でしょうか?

掃除機で吸っても取りきれないのでピンセットで取り出しました。

この楽器は右手のスイッチの動きが悪く音の切り替えが正常にできていませんが、スイッチの機構をカバーしている2つのネジのうち1つが紛失している事が分りました。(矢印部分)

その隣の2つの穴はスイッチ機構を固定しているネジで既に外しています。

鍵盤を全て取り外すと沢山の埃が溜まっていることが分ります。

ここでラッキーな事が!

スイッチの紛失しているネジが出てきました。特殊なサイズなので出てきて良かったです。

鍵盤下の埃や汚れを綺麗にしました。見違えるようです。

見えない部分ですがあの状態で使い続けるのは知っていたらやらないでしょう。オークションなどで販売されている30年以上経過した中古楽器でも同様な事になっています。鍵盤を全て取り外す作業は一般的な範囲のメンテナンスでは行わないので楽器店などの中古でも同様な場合もあるでしょう。

鍵盤のバルブが塞いでいるリードへ通じる穴です。画像ではレジスター(スイッチ)で開閉するシャッターを閉じているのでリードは見えていません。この部分もそれなりに汚れているのでこの機会に掃除します。

バルブが当たる面の掃除を完了しました。

鍵盤は2本の金属棒によって串刺し状態で楽器に固定されています。2本あるのは片方は黒鍵、もう片方は白鍵盤となっているからです。この部品はスチールなので錆が出ています。研磨して錆を落としておきます。

黒鍵の下に付いているフェルトのストッパーが虫食いで穴が空いています。フェルトは羊毛なので衣類に穴を空ける虫によって食害を受けます。アコーディオンではバルブや鍵盤のストッパー、ベースボタンのストッパーなどにフェルトが使われています。

黒鍵のストッパーを調べると全く無くなっている箇所も多数あります。取れてしまう事もありますがその場合は鍵盤下のスペースに残っている事が多いです。今回は出て来ないので虫に食べられて無くなったのでしょう。

この部品が無くなると鍵盤が深く作動し、最後は固い同士がぶつかるのでショックと音が出て楽器として大きな問題となります。この楽器も黒鍵が深くなっていて押し込むとコツコツと音が出ます。

全ての黒鍵のフェルトを新しくしました。これで鍵盤の操作に問題はなくなりました。

鍵盤の根元の木が割れている箇所があります。木の反りが原因でしょうか?

接着修理で元に戻します。

鍵盤周りの問題が多いです。

鍵盤の先にアルミニウムのシャフトが付いていてその先に開閉するバルブがありますが、黒鍵と白鍵盤から伸びるシャフトが交差する場所が幾つかあります。

黒鍵を押して操作するとシャフトが持ち上がり白鍵のシャフトとぶつかっている箇所がありました。(黄色矢印)

このままではぶつかる音が出ますし、黒鍵を深く押すと隣の白鍵盤の音が出てしまうので修理します。

鍵盤に関わる不具合を除去し、全ての鍵盤を組み戻しました。

手前にあるのは黒鍵から外した古いフェルトです。

鍵盤を戻しましたが高さが不揃いになっています。

鍵盤高さの調整を行いました。

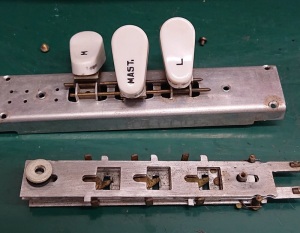

右手スイッチの作動不良があるので分解しました。

完全に分解して清掃します。

分解過程で小さな問題がわかりました。

3つあるスイッチのうち一つだけバネが無くなっています。この楽器はスイッチを押すと元の位置に戻すためのバネが全てのスイッチに付いていますが一つはバネがなく戻らない状態です。(赤矢印部分)

バネは恐らく錆びて折れてしまったのでしょう。バネがなくても切り替えに問題はありませんが2つは戻るのに1つ戻らないのは変なので修理します。

ちなみに、このバネを外せばスイッチは戻らなくなるので押されているスイッチのポジションが分りやすくなります。実際そういう楽器も多いです。真ん中のマスターだけにバネがある楽器も多いです。私は位置が分るバネなしの方が使いやすいと思います。

バネの部品は同じ物がないので自作します。

分解清掃後にスイッチを組み戻して楽器に取り付け、楽器の機能部分の修理は完了です。

右手リードです。この楽器はリードに貼ってある革製のリードバルブが経年劣化しているので全て剥がしまして新しい物と交換します。剥がした時にリードの錆除去やリードの調整を行っておきます。リードバルブが付いた後ではやりにくいので。

リードを留めているロウにヒビが出始めています。40年以上経過した楽器ではこの問題が常にあります。この楽器ではまだなんとか持ちこたえているので今回は補修だけにしました。新しいロウで全てのリードを外して施工しなおすと費用がとても大きくなりますので。それでもいずれ必要になる作業です。その時に再生するか廃棄するか、という選択になるでしょう。これはロウ留めリードの全てのアコーディオンで起きる事です。40年後なのか60年後なのかはその時にならないと分りません。80年は持たないでしょう。

ベース側のリードもリードバルブを全て剥がして新しくします。

リードの調整を行い、リードバルブを貼り、最後に全体の調律を行って作業完了です。

全ての作業を完了しました。古い楽器ですがきちんとメンテナンスを行えば長く使って行く事ができます。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://accordion.asablo.jp/blog/2022/03/16/9482979/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。