バイク整備完了 ― 2021/06/17

今日は木曜で定休日です。

午後からバイクの整備を少し行いました。

塗装パーツの再塗装外注に合わせて今年に入ってから進めている

自分で電装系などの整備を行っていますが、今日は最終仕上げ。

塗装から戻ってきて取り付けたタンクです。

純正の塗装と変わらないクオリティーで出来上がってきました。

テールカウルも綺麗に仕上がっています。

が、何か足りないです。

塗装の為に取り外したエンブレム。

新しいパーツを買っておきました。

このバイクには、タンクの左右に大きい物と、テール部に1つ小さい物が付きます。

今回購入したのは元々付いていた部品ではありません。

近年のBMWバイクの物で同じ直径の物を探して購入しました。

購入したのはこのバイクを29年前に購入したヤマハオートセンター岡崎本店。

ここは全国展開しているレッドバロンの本店なのですが、

何故かヤマハオートセンターという名前です。

中古の在庫がとても沢山あるので、店内にある比較的新しいBMWの

エンブレムのサイズを実測して適合する物を発注しました。

元々付いていた物は平面的な厚みのあるシールという感じです。(右側)

最近の機種は立体感のある高級感のある物です。

裏面には位置決め用の突起が2箇所あるので平面に取り付ける為に

突起部分を切り取りました。

樹脂なので簡単に切れます。

最初から両面テープが付いているので簡単に取り付けられます。

という訳で、テール部分に貼り付けしました。

タンクの両側にも取り付け。

これで今回の整備は完了です。

29年も経つので本当はもっとやる事がありますが、

取り敢えず、突然死するリスクの高い電装部品を交換しました。

エンジン起動。

何も問題なく始動します。

日没まで少し間があるので試走する事に。

まずは大事な空気圧点検と補充。

本当はタイヤも交換時期ですが..(溝は新品のようにあるので車検は通る)

家から30分程度のワイキキビーチにやってきました!(笑)

ここまで何も問題なく動きました。

今回、電装部品に非純正の社外品を使っているので若干の不安がありましたが

この感じであれば長距離に出かけても大丈夫そうです。

塗装したタンクには景色が映るようになりました。

29年前の新車のようです。

塗装部分だけ..

内蔵マイク取り付け中 ― 2021/06/18

調律と内蔵マイクの取り付けを承りました。

既に調律は完了し、マイクを取り付け中です。

この内蔵マイクはアコーディオン専用としてイタリアで設計、販売されている物です。

取り付けには特別な知識と技術が必要になります。

少し前に古いマイクの取り外しの事を書きました。

この古いマイクと現在付けている物は全くの別物です。

とても小さくて軽い基盤にプリアンプとマイクユニットが3個(右側用)載っています。

左手側にも1つマイクが入ります。

取り付けをしても楽器の重さや使い勝手、外観の影響は最小です。

エレキギターのようにシールド線1本で左右の音が拾えます。

送信機を付けてワイヤレスにもできます。

マイクもプリアンプも現代の物ですので古い楽器に付いているような

クリスタルマイクにプリアンプ無しのような物とは

比較にならない程の性能があります。

感度の悪い内蔵マイクやスタンドマイク、楽器の外に付けるマイクと比較して

ハウリングが起きにくく、その分、大きな音量を出すことができます。

楽器に内蔵されているので外付けやスタンド式と違い、出先までの荷物が減り、

現場でのセッティング、撤収も簡単です。

ロウの劣化 ― 2021/06/19

30年程度は経過していると思われるボタン式アコーディオンの調律を承りました。

リードの錆もなく、リードバルブも修正程度で使えそうな感じで、

調律費用のみで良い状態にできるかと思いましたが..

ベースリードの木枠です。

リードは既に取り外しました。

調律だけで済むところでしたが、リードを留めているロウの劣化があり

リードをきちんと固定できていない事が分かった為、リードを外して

ロウ留めをやり直す必要が出ました。

幸い、ベース側だけで済みそうですが、一般的には製造時に同じ品質のロウで

同じ時期に施工されるので楽器全体として修理する事が殆どです。

リードを木枠から外し、リードに付いている古いロウ、木枠に残っている古いロウを

綺麗に除去した後に新しいロウで木枠にリードを接着するという作業が必要です。

とても時間が掛かるので楽器全体で行うとそれなりに高額な費用となります。

また、この作業後には必ず調律が必要になりますのでセットで行います。

殆どのアコーディオンはリードが蝋(ロウ)で留められていますが、

ロウの劣化による問題は早ければ10年程度で起きることもあります。

大体、40年以降になると問題が出てきます。

60年経過した楽器では殆どの場合、再施工が必要です。

リードの固定が緩いと発音不良、ノイズの発生、不安定な調律など

楽器として使うには大きな問題が出てきますので、

リードの固定が悪くなった場合はロウ留め再施工が必須となります。

40年以上経過した中古楽器は常にこの問題があり、

20年以内には問題が表に出てくる事を理解して購入する必要があります。

そして、通常、この大変な作業をやり直して中古として販売している業者はありません。

もし、それを行った中古の場合は同年代の同型楽器の平均的な中古価格より

かなり高額になっていなければ採算が取れません。

一般的には余程、価値のある楽器でなければロウ留め施工をしてまで

中古で販売しませんし、そういう楽器は買い取りや下取り対象外となります。

折角取り外したリードです。

当店では、普段は見えなかったり触ることができないリード裏面の不具合除去、

リード、リードバルブの調整も併せてしっかりと行います。

これはその後の調律の仕上がりにも影響します。

ロウ留めが悪いからロウ留めだけやり直すようなつまらない修理はしません。

今回はロウ留め再施工の分だけ費用が余分に掛かりましたが、

上の画像のようなリード裏面の不具合を発見、修理する事などできました。

それにしても何で裏面の部品がこんなにうねっているのでしょう?

楽器の使用では起きないですし、人が触れられる場所ではありません。

製造時からのものか、途中のメンテナンス時によるもののどちらかでしょうか..

試運転ツーリング ― 2021/06/20

今日は定休日です。

購入して29年になるバイクですが、今年に入って塗装パーツの再塗装を行いました。

塗装中に電装系を中心に整備を行いました。 具体的には..

セルモーター、イグニッションコイル、イグニッションコントローラー、高圧コード、

ボルテージレギュレーター、LEDバルブ(ヘッドライト)です。

何れも社外品なのでやや不安がありますが、先日の短距離走行では問題なかったので

今日は少し長距離を試してみることにしました。

という訳で、ここは岐阜県中津川市にある道の駅 賤母(しずも)です。

自宅から120km程度ですが、東海環状自動車道→中央自動車道→R19という

高速道路が殆どなのであっという間でした。

取りあえずここまではバイクに問題は全くなしです。

このバイクを買った29年程前は冬の週末にアホみたいにスキーへ出かけていました。

この道も何度往復した事か..

その頃は東海環状自動車道はなくて県道で瑞浪まで抜けてR19へ出ていたので

凍結した峠越えが大変でした。

その頃ここには道の駅が無かったですが数年後にできてからは

最初の休憩ポイントになりました。

今日は日曜なので人が多いです。

11時、ちょっと早いですが昼食。

日曜は早めの行動が大事です。

R19沿いの「おんたけ」というお蕎麦屋さんに入りました。

11時開店で、丁度5分前に着きましたが数名、待っている人がいました。

小さなお店なのですぐに満席状態に。

カウンターは外向きの広い窓で目の前の絶景を見ながらお食事できます。

今日の最初の目的地も目の前に見えています。

お蕎麦屋さんからすぐの所に今日の最初の目的地があります。

長野県木曽郡大桑村にある阿寺渓谷という所です。

阿寺川沿いの道路で入って行けますが夏休み期間中は車両進入禁止になるようです。

川沿いの渓谷に色々な見所が点在しています。

渓谷への道路から入って少し進んだ所に立て看板のある場所がありました。

廃線になった森林鉄道痕という事です。

橋や枕木はありますがレールはありませんでした。

前日まで雨でしたので川の水量が多いですが濁っていないです。

ここは森林鉄道の橋のすぐ下にある「田石」という所です。

岩が水流で回転して周囲を削ってできた穴らしいです。

渓谷を上流に向かって暫く進むと駐車場が出てきて遊歩道の案内がありました。

1.2km、30分程度で戻ってこられるようなので行ってみることに。

いきなり吊橋から始まります。

高所恐怖症の人は怖いらしいですが私は何ともありません。

吊橋から上流方向を見たところ。

暫く歩くと細い下りの急階段が..

人とすれ違う事ができない細さです。

階段を下りきって少し行くと大きな滝が見えてきました。

「六段の滝」と言うそうです。

滝つぼですが、その向こうの水の色がとても綺麗。

そして、ここは行き止まりなので細い急階段を戻ることに..

1.2kmと書いてあった遊歩道ですが、実は勾配がきつく結構な運動量が必要でした。

前日の雨で足元も悪く、バイク用の靴なので滑って危険でした。

とても細い吊橋が出てきました。

しかも手すりなし。 高さは低いです。

最初に渡った吊橋と同じ位の大きな吊橋が出てきました。

最初に見た図の通りならこれを渡ると舗装路に出る筈。

吊橋から上流方向を見たところです。

最初に見た時より上流側に来ているので川幅が細くなっています。

舗装路に出ました。

勾配がきつくて1.2kmですがなかなか大変でした。

舗装路を歩いて駐車場まで戻る途中に先ほど見た6段の滝が見えました。

道路側からも見えるのか..

でも、遊歩道から見ると近距離で見られます。

駐車場まで戻って来ました。

思ったよりも大変な遊歩道だったので時間を沢山使いました。

それにしても駐車場に沢山の車があるのに遊歩道は殆ど人に会いませんでした。

みんなどこに行っているのか..

熊出没注意と言われてもどうしたら..

遊歩道は人も殆どいなかったので熊が出そうでした。

渓谷はまだ先まで舗装路で進んで行けますが今日はここで戻り、

再び国道19号線で木曽町まで北上し、そこから19号線を出て

木曽山脈を横断するような感じで東へ抜けた後に南下しました。

そして、次の目的地です。

ここは駒ヶ岳のふもと、駒ヶ根市の工場敷地内にある場所です。

なまこ壁が美しい大きな蔵は移設された酒蔵らしいです。

記念館という表示が出ています。

古い蔵の前に出ているポップな看板です。

ここはあの「養命酒」の工場の一角にある施設で誰でも立ち寄れる場所になっています。

まずはカフェで一服。

ここは駒ヶ岳の麓で少し標高があるので今の季節は涼しくて気持ちが良いです。

カフェの飲食スペースは全てオープン空間で屋根の無いパラソルだけの席もあります。

管理された「森」の中なので景色も美しいです。

記念館に入ってみました。

養命酒の歴史が分かるような展示がされています。

なんと、養命酒の歴史は江戸時代まで遡るということです。

私は超冷え性なので冬は養命酒のお世話になっています。

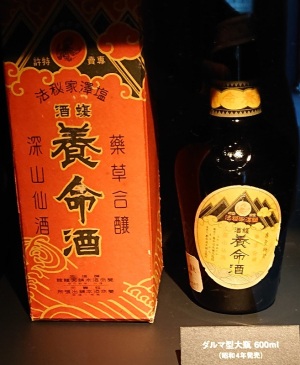

昭和初期のボトル。

当時から箱は赤だったようです。

昭和34年のボトル。

イタリアの魚の形をしたワインのボトルに似ています。

プラスチックの軽量カップ登場ですね。

おなじみの現在の物。

生薬の展示もあります。

養命酒に使われている物だけではなく、色々な物が見られます。

蔵の天井は木組みです。

半分は売店になっていて養命酒以外にもここで製造されている物や

関連商品、地元の食材など色々あります。

養命酒製造の駐車場です。

今日はシティーケース(純正の小さなトランクケース)を左右に付けてきたので

ちょっとお土産を買ってきました。

ここでは工場見学もできるということですので、また時間をとって来たいです。

ここからは殆ど高速道路で帰るだけです。

無事に帰宅しました。

バイクは何もトラブルなく、とても調子が良かったです。

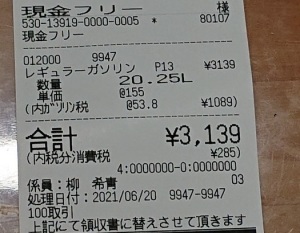

燃費は410.7kmを20.25Lでしたので、20.3km/Lです。

まずまずの値です。

燃費からみてもバイクは何も問題なし、という事で試運転完了しました。

でも、もう暑くて秋までは乗れそうにないかな..

大量リード ― 2021/06/21

右手が55音、HMMMLのフリーベースアコーディオンの調律を承りました。

右手のリードを取り出したものです。

HMMMLというリードセットなので木枠は5本です。

一般的なHMMLでは4本です。

55音あるので長さも一般的なボタン式の46音より長いです。

リードを楽器に収めた状態です。

HMMMLでMLチャンバーなので5列のうち2列は90度向きが違っています。

55音×5列でリードは275組。

実際に調律する場合は蛇腹の開閉で別のリードが鳴るので倍の550個の

リードを調整する必要があります。

右手だけでこの数ですが、この楽器はベースが56音のフリーベースなので

合わせると800個に近い数になります。

この画像は右手のMリード列とHリード列の高音部です。

リードは高音の作製限界点があります。

実用性のある範囲で小さく薄く作る事に限界がある為です。

55音もあるような楽器ではHリードの高音部でリードの作製限界に達します。

その為、限界を超えた部分は1オクターブ下がって同じ音をループします。

上の画像の矢印の所がその部分で、左から右にかけて段々と小さくなって行くリードが

矢印部分で1オクターブ元に戻って大きくなっています。

上から3つ目までMのリードとHのリードが同じ音程になっているのが分かると思います。

フリーベース、ボタン式の巨大な楽器や右が52音もあるようなフレンチタイプのボタン式

では、Hリードがある楽器の場合、このような事になっているのはあまり知られていません。

それにしても、この楽器の調律はかなり大変..

最近のコメント